化学で振り返る2021年 後半

皆さまはじめまして。私は大学院で化学系の研究をしている者です。名前は二ヒコテとでも呼んでいただけると嬉しいです。国語は苦手なので文章作成にはあまり自信がないですが優しい目で気楽に読んでいただければ幸いです。

前回の続きです。今回は7ー12月が対象です。長くなるので箸休め用の記事も書こうと思っていましたが、単純に時間が無い。あと箸休めと言えば・・・全くの別件なんですけど、某アイドルグループの解散発表が先週ありまして、虫の知らせ、タイミング的に誰かが抜けるか解散するのか?って思っていたのですが、やはり実際にそうだと悲しくなるものです。

2021/7/5 紫外線が新型コロナウイルスに勝つ秘策?

東大・日大・理研の共同研究グループの発表によると、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に紫外線を照射することでウイルスRNA(RNAをゲノムとするウイルスの総称)が損傷し、不活化することが判明したと発表しました。不活化というのは、不活化ワクチンと言う言葉で聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、病原体を紫外線や熱、薬剤などを使って死滅させて感染力を失わせる事です。不活化ワクチンは病原体を不活化させるために打つワクチンです。当研究で紫外線に焦点を当てて研究が行われた理由として、書かれているのは「多様な空間、物体表面、液体に応用できるから」と「222ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)や254nmおよび280~310nmの波長の紫外線の有効性が報告されているから」とあります(こちらに関しては広大とウシオ電機株式会社による研究報告などが参考になるかと思います)。新型コロナウイルスに限らず、病原体を不活化させるのに紫外線を使うことはあるのですが、新型コロナウイルスに特化して言えば、紫外線で不活化させることができるメカニズムはまだ解明されていませんでした。最も実用化が進んでいる253.7nmの紫外線を30秒間照射することで感染性が99.99%も減少したそうです。ただ、照射後の新型コロナウイルスを電子顕微鏡で観察しても、ぱっと見の(ウイルスの)形態の変化は見られなかったそうです。そこで新たに行われたのがウイルスRNA損傷の計測により適したqPCR法(ポリメラーゼ連鎖反応によってDNA量を測定する方法)を独自開発すること。新たに確立したqPCR法により、紫外線を照射することで新型コロナウイルスを不活化させる原因がウイルスRNAの損傷であることを世界で始めて証明することに成功したのです。詳細はこちらからです。

2021/7/16 イオン性ナノ結晶の陽イオン交換

京都大学・名古屋工業大学・名桜大学の研究グループからです。研究成果はタイトル通り、イオン性ナノ結晶を陽イオン交換反応(有名なものだと、アルカリ金属イオンを水素イオンに交換する陽イオン交換膜を用いた実験です)すると結晶構造が変化するというものです。もっと言えば、ナノ結晶の形が生成物の結晶構造に大きく関わってくることが分かりました。陽イオン交換反応は、イオン性ナノ結晶の元素の組成を調整できる方法として注目されていたのですが、結晶構造の制御は難しいのでは?と指摘されていました。この研究では、六角柱型のCu₁.₈Sのナノ結晶中に含まれる銅(Ⅰ)イオン(Cu⁺)をコバルト(Ⅱ)イオン(Co²⁺)に交換する陽イオン交換反応を行うことで、六方晶系のCoSと立方晶系のCo₉S₈の2種類の結晶に分かれることが分かりました。ではなぜ2種類の違う結晶構造の物質となったのでしょうか?それはCu₁.₈S ナノ結晶の「高さ」が結晶構造を決める唯一の因子であるからです。約10nmという高さを境に10nm以下でCoS、10nm以上でCo₉S₈となることが明らかになりました。結晶構造が変わる原因として注目されたものがナノ結晶の表面の安定性です。CoSの側面は底面よりも表面エネルギーが高くなり、側面が大きくなることで高さが増し、不安定な構造になってしまいます。化学の大原則として、不安定な状態は極力避けたい。だから、なるべく早く安定した構造になろうとします。その結果、ある高さを境により安定したCo₉S₈へと結晶構造が変化するのです。不安定なCoSが安定したCo₉S₈へと変化する際に何らかの力が存在しうることが示唆されました。ただ、Co²⁺以外の陽イオンでは結晶構造の変化が見られなかったため、物質固有の構造安定性がこの現象に重要な役割をもつことも分かりました。詳細はこちらからです。

2021/7/26 金触媒から保護基を作ろう

東京工業大学と理研の共同研究チームによると、金触媒を使って保護基を作ることに成功したと発表しました。金触媒というのはもちろん金による触媒です。アルキン(三重結合をもつ炭化水素)に対して強い親和性を持つことから悪臭除去やエポキシ化によるオキシドの高選択的生成反応などに利用されます。保護基というのは、特定の官能基のみを反応させるために反応させたくない別の官能基は化学変化を受けないような形に変化させることがあるのですが、化学変化を受けないように官能基を「保護」した際に、その官能基は保護基と呼ばれます。医薬品の合成の際に少し触れましたが、医薬品の合成は何個もステップを踏まなくてはならず、何も対策しなくては生成する目的物はごく僅かになってしまうということは珍しくありません。なので医薬品の合成の際には保護基を導入し、極力無駄を減らすことに役立つわけです。後は特定の試薬によって保護基を選択的に外し、再び官能基を復活させることもあります。で今回の研究で開発された保護基はEpoc基(2-(2-エチニルフェニル)-2-(5-メチルフラン-2-イル)-エトキシカルボニル基)と呼ばれる少し変わった保護基です。Epoc基には金触媒と反応することで不安定なHmoc基へと構造が変化し、温和な条件で(官能基の保護を)外すことができるとあります。このEpoc基は生体内環境に似た水中でも効率良く進行するとわかり、生体内での利用、とりわけ薬剤活性を特定の箇所で作用させるプロドラッグの活性化が実現する可能性があります。更に芳香環を持つ保護基を導入した分子には水中で会合する性質があることがわかり、バイオマテリアルへの利用も期待されているのです。詳細はこちらからです。

2021/8/25 14元素を均一に含む超多元触媒

次も東工大から紹介します。これも金属触媒の研究なのですが、内容は大きく変わります。今回開発された触媒はナノポーラス超多元触媒と呼ばれる、Cu・Co・Ni・Fe・Ti・Moといった化学合成や触媒などとしてよく利用される遷移金属とAu・Ag・Ir・Pt・Pd・Ru・Rhといった反応性に乏しい貴金属を含んだ10種類以上の構成元素が均一に混ざった触媒で、ナノサイズの細孔がランダムにつながったスポンジのような構造(ナノサイズの細孔を持つ多孔質)をしているのが特徴です。アルミニウムを出発としてアルミニウム合金を作り、それを高温でドロドロの液体にしてから急冷しリボン剤を作り、それにアルカリ溶液でアルミを脱合金化(アルミニウムを優先的に溶かす)するだけで作ることが出来ました。これまでは10種類以上の元素が均一に入り交じった合金を作るのは難しいとまで言われていたのですが、これはまた驚くことにあっさりとできてしまいました。多元素重畳効果(カクテル効果)が原因と思われる従来の合金触媒にはない特異的な触媒活性を示すことが分かり、具体的には水の電気分解では白金属触媒よりも高い触媒活性を示したそうです。ナノポーラス超多元触媒にはさまざまな金属元素が含まれていることからさまざまな反応の触媒に利用できることが期待されており、特に今までで実現できなかった高難度の化学反応における触媒となり得る可能性を秘めています。詳細はこちらからです。

2021/9/9 やはりぶっ飛んでいるイグノーベル賞

これに関しては、こんな賞があるんだーということを知って欲しい目的で書くだけですので詳しい内容は実は私自身もあまり把握できていません。イグノーベル賞というのは、「人々を笑わせ考えさせた研究」に対して贈られるノーベル賞のパロディー的な賞です。1991年に創設され、今年で30年目となります。日本人の受賞は今年で15年連続となるんですよね、実は(今年度は東大と京都工繊大の教授が受賞しています)。調べて見ると普通にすごい研究やおもしろそうな研究や明らかにふざけている研究まで、さまざまあります。例えば化学賞で日本人が受賞した例を挙げると、2003年の烏がフンをしない銅像とフンをする銅像の違いを分析し、烏避けの合金の開発に成功した金沢大学の名誉教授(現在)の方に与えられています(余談ですが、廣瀬教授は他にも県内の温泉の研究なんかもしています)。化学賞とは関係ないですが、個人的には2004年のカラオケの発明による平和賞(選考基準は不明)がイグノーベル賞の中では一番好きです。で今年度のイグノーベル化学賞は惜しくも日本の方ではありませんが、その内容はドイツの方で、映画を視聴する人間の呼気に含まれる化学物質を分析し、映画の具体的にどんなシーン(特に年齢制限不可避の危険な描写に関して)で人間にどれほどの影響を及ぼすのかを調べたそうです。なかなかぶっ飛んだ発想ですね。(下の札は10億ジンバブエドルで、イグノーベル賞に受賞すると貰えるそうです。貨幣価値としてはゼロ(2009/4/12に発行停止)ですので何も編集しなくても問題ありません)

2021/9/10 鉄系超伝導体の超高速の結晶構造の変化

東大物性研究所と理研放射光科学研究センターの共同研究チームらは、鉄系超伝導体(2008年に東工大で発見された超伝導を示すFe化合物の総称の事で、第2の高温超伝導体として知られています)のBaFe₂As₂の結晶構造の超高速変化の様子を観測することに成功したと発表しました。国内唯一のX線自由電子レーザー施設SACLAを使ってX線回折測定による時間分解測定を実施し、パルス状の光を照射した後の非平衡状態における結晶構造の変化の観測を行いました。X線解析測定により、光照射後の結晶構造をスナップショットとして観測することが可能となり、更にX線回折の角度を変えたり照射する光の種類を変えたり、光を当てる時間間隔を変えたりして、さまざまなシチュエーションでのショットを獲得することができました。今回の研究で鍵となるのは、超伝導という性質です。超伝導というのは、簡単に言えば温度を限りなく低くすれば電気抵抗は限りなくゼロに近づく、すなわち電気エネルギーの損失をなくすことが可能となります。超伝導はリニアモーターカーなどにも応用されるなど、今後の日本(のみならず世界中で)では必要不可欠な材料となり得ることが容易に想像できます。超伝導を実現するためには通常、液体のヘリウムを使って絶対零度(約-273℃)に限りなく近い温度を作るところから始まるのですが、液体のヘリウムは希少な天然資源な上に一度に大量に使用してしまうという費用的な問題があります。なので超伝導が実現される温度を少しでも高くしようという研究がさまざまなところで行われており、東大のこの研究もその一環です。近年では100GPa(ギガパスカル)の超高圧化なら室温でも超伝導が実現する物質が存在するとも言われているのですが、現実的にはあまり実用的ではありません(ギガは10の9乗ですので、100GPaは日常ではまずお目にかからない数値です)。そこで別の視点で考えます。高温超伝導体の鉄系超伝導体は結晶構造を少し変えただけでも超伝導転移温度が急激に上昇するという特徴があるため、今回の研究は(従来ダイヤモンド対を用いることが多かったのとは打って変わって)光が使用されました。詳細はこちらからです。

2021/10/6 ノーベル化学賞2021

毎年話題になるノーベル賞(今回と前回の記事は日本の研究機関から出されたものに絞っていますが、ノーベル賞は別物として紹介します)。今年度は日本人の受賞者はノーベル物理賞で真鍋淑郎氏だけですが、大事なのはどこの国出身かではなく、研究内容です。ノーベル化学賞で言えば、ベンジャミン・リスト氏は北海道大学の主任研究者ですので日本との関わりは深いです。ノーベル化学賞(2021)に関しては既に記事を作っておりますので是非こちらも見て下さい!!!

2021/10/22 ポリマー半導体の可能性

次は京都大学(他にも東大・名大・広大も関わっています)からです。内容としては、ポリマー半導体の化学構造を少し組み替えるだけでπ電子が主鎖に沿って高度に非局在化(簡単に言うと共鳴です)し、半導体の特徴としての電子移動度が20倍以上も向上することを発見しました。電子移動度というのは固体における電子の移動のしやすさの事です。加えてπ電子というのは有機化合物の二重結合(C=C)うち、弱い方の結合であるπ結合(強い方はσ結合と言います)を構成する電子の事です。そもそもポリマー半導体が何かあまりイメージできないかもしれないという方もいるかもしれませんが、イメージとしては有機物(プラスチック)の半導体です(有名な例を挙げるならポリアセチレンです)。インク化することで容易に薄膜化するため、有機トランジスタや有機薄膜太陽電池などの利用が期待されています。ただ、これには一つ大きな弱点があり、シリコン半導体の方が電荷移動度が普通に高いって言う・・・。そこで始めは主鎖間の相互作用を強める事でしたが、電荷移動度をさらに向上させることは難しくなってきたので、今回の研究では主鎖内の電荷輸送性に焦点が当てられる事となりました。今後更にポリマー半導体に関しては研究が加速していくだろうなと私は思っています。詳細はこちらからです。

2021/11/4 接着剤が剥がれる瞬間

産総研のナノ材料研究部門接着界面研究グループと科学技術振興機構(JST)によると、電子顕微鏡で接着剤の剥離過程をナノメートル(10億分の1メートル)の精度で直接観察することに世界で初めて成功したと発表しました。これも今までありそうだったのに無かった研究のように感じます。接着剤が剥がれる仕組みが詳しく分かれば、強度や耐久性がより優れた接着剤の開発や接着剤の利用の幅が拡大することが期待されます。それが車の軽量化に繋がり、最終的には二酸化炭素の削減にまで繋がるともあります(要するにカーボンニュートラルって事です)。従来はアルミニウム合金とエポキシ系接着剤の接着接合部の破壊の過程で剥がれた跡の観察や成分の分析による推測しか術がありませんでした。正確な理解の為には、リアルタイムで破壊の瞬間を観察する必要がありました。走査型電子顕微鏡(SEM)を使った観察だと、望んだ成果が得られなかった(1マイクロメートル以下の微細な変形を観察するのは困難であったとあります)ため、今回の研究ではSEMに代わって透過型電子顕微鏡(TEM)が観察の為に利用されました。SEMからTEMに代わったことでより高倍率での観察が可能になったというわけです。その結果、接着部が破壊される様子をナノメートルレベルでリアルタイム観察することに成功できたのです。顕微鏡を変えるだけなら誰でもできるやろ・・・って思う人もいるかもしれませんが、(詳細は省きますが)顕微鏡を変えるだけで解決する問題ではありません(TEMがやや使い勝手の悪いものですので扱いにまず一苦労です)。詳細はこちらからです。

2021/11/12 光で記憶をケシトバセ!

京大大学院医学研究科、阪大産業科学研究所、理研らの共同研究グループによると、イソギンチャク由来の光増感蛍光タンパク質(SuperNova)を用いてシナプス(神経細胞同士がつながっている部分)のタンパク質を不活化しようとしました。でこの光増感蛍光タンパク質を脳の様々な部位に導入したところ、記憶を消すことに成功したと発表しました。まずシナプスを構成するタンパク質を不活化させるのが出来た理由としては、光増感蛍光タンパク質に光を照射すると活性酸素(通常の酸素よりも反応性の高い酸素ラジカルやその化合物の事を指し、有名なものが過酸化水素です)を放出し、周囲のタンパク質を不活化させる作用があるからです。この性質を脳内のタンパク質で行うことにより、光で記憶を消すことができたのです。決してサイコパス的な意味はなく、この研究は海馬で行われる記憶の固定化について、神経細胞がどのような活動を行うのか?についてはまだ解明されていないこともありました。記憶を担う細胞の現象として、神経細胞間の神経活動の伝達効率が向上するシナプス長期増強(LTP)が知られており、LTPが行われた細胞で記憶が形成されると考えられています。そのため、LTPがいつ?どこで?行われているのかを調べようということから研究が始まりました。その一環として光でLTPを消す研究が行われました。薬剤を用いた記憶の消去はこれまでにもありましたが、光でも同様に記憶を消すことができるのが分かったと言うことが面白いことです。LTPに関わるシナプスの異常は様々な障害や認知症・アルツハイマー病の発症に関わることが知られているため、これらの病気の治療法になり得ることが期待されています。詳細はこちらからです。

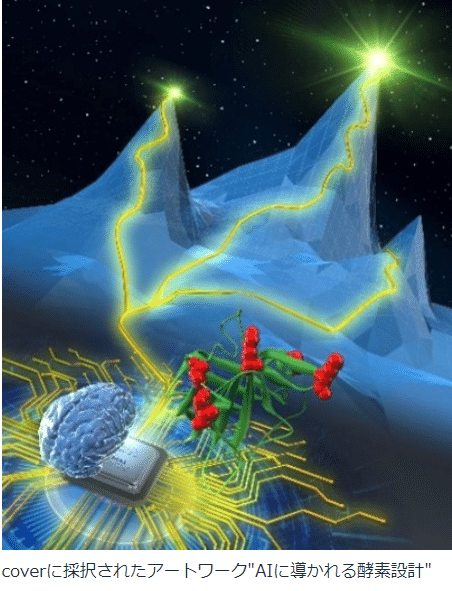

2021/12/2 人工知能で酵素を作ろう

東北大梅津研究室・産総研人工知能研究センター・理研革新知能統合研究センターらの共同研究グループは、独自で開発した人工知能により、タンパク質の機能設計を効率化する手法を発見したと発表しました。一見人工知能とはあまり関係ないように思えるタンパク質に関する研究を、人工知能の領域に組み込んだという研究です。人工知能と実験を組み合わせることで酵素タンパク質の機能改変を視覚的に観察することが可能となりました。更に驚くべき事に、目的とする機能性タンパク質をより効率的に、且つ無駄を省略して得ることにも成功しました。具体的には、従来での手法と比べて、実験により得られたペプチド転移酵素の機能性(触媒機能)は5倍も向上しました。本来、バイオ産業では酵素や抗体と言った機能性タンパク質を改変し、機能性を向上させるためには、膨大なパターンが想定されるタンパク質の中から変異体タンパク質を調製、更には目的の機能をもつものを手探りで実験により見つけなくてはならず、莫大な費用と時間がかかってしまいます。そこでバイオ産業における一連の研究過程に新たな風を吹かせたのが人工知能の併用です。人工知能を組み合わせることでより効率を向上させるのに繋がったのです。それは時間だけではなく、タンパク質の機能に関してもです。人工知能の登場は、様々な機能性タンパク質の開発をより加速させるのに有効であることを示唆しています。詳細はこちらからです。

2021/12/24 硬くて柔らかいナノ多孔性材料

今年もあとわずかとなりました。つい1週間前に発表された研究報告を紹介して最後とさせていただきます。これは九大と理研(後で気付いたのですが理研多かったですね)による研究報告です。ナノ多孔性材料のもつおもしろい性質を使ってNMRやMRIの感度を室温で数十倍にも向上できる技術を開発したというものです。NMRと言うのは核磁気共鳴分光法の事であり、有機化学や高分子化学の分野において非常によく使われる手法です(細かい原理まで書くと長くなるので割愛)。MRIは知っている人も多いかと思いますが、正式には核磁気共鳴画像法と言います。両者に共通するのは核磁気共鳴を用いているという事です。核磁気共鳴はものすごく簡単に言えば、磁場を与えた原子核に電磁波を照射したときに、原子核がそれぞれの化学的環境に応じて特定の電磁波を放出・吸収し、共鳴を起こすというものです。要は化学的環境の違いから何か分析できるんだなって言うことが分かれば十分です。MRIは強力な磁石を使って強い磁場を作り出し、生体内の水(正確には水素原子)を共鳴させる事で水素原子が非常に弱い電磁波を放出し、放出された電磁波の情報を基に電気信号を画像に変換します。ただ、感度が非常に低いという難点もあり、生体分子の画像化に関してはさまざまな課題が山積みでした。そこで今回の研究では、硬く(結晶)て柔らかい(構造変化)という性質をもつナノ多孔性材料に着目し、NMRやMRIにおける核磁気共鳴の感度を室温で数十倍も向上させることに成功したのです。詳細はこちらからです。

皆さまとの出会いに感謝、略してC₁₀H₂₂です!

来年以降も宜しくお願いします!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?