猛暑よさらば!中山道和田宿本陣と諏訪地域を行く【スカイラインミュウジアム編】

中山道というのは江戸幕府が整備した五街道の一つで、東海道、甲州道中、日光道中、奥州街道と並ぶ江戸時代の幹線道路だ。

実は東海道と起終点を同じくしており、いずれも江戸の日本橋を起点に京都の三条大橋を終点としている。

両者の違いは、東海道が静岡や愛知といった太平洋沿岸の地域を通るのに対し、中山道は群馬や長野、そして岐阜などの内陸地域を通る点であり、東海道の迂回路として対を成す街道だった。

東海道については現在も同様の位置に高速道路網が敷かれており、その重要性に変化がないことが伺える。

この東海道ルートを現在の高速道路網で置き換えた場合のルートを、便宜的に東名ルートと呼ぶことにしよう。

具体的には東名高速道路の東京ICを起点として、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路から名神高速道路で京都へ到着するルートになる。

この東名ルートは通過する高速道路の名称こそ変化するものの、高速道路から一般道へ降りる必要はないことから、事実上一本で繋がっていると言ってもいい。

また、その膨大な交通量を処理するために一部区間ではバイパスルートが追加で建設されている点などを鑑みると、現代における東京から京都間の道路交通は東名ルートがメインルートと言えるだろう。

現代の東海道である東名ルートに対して迂回路として機能しているルートはどこかと言えば、それはもちろん中央自動車道を通る中央道ルートだ。

それでは中央道ルートは「現代の中山道」と言えるかというと、半分はそうであり、半分は違うと言わざるを得ない。

中央自動車道と中山道

中央自動車道は岡谷から名古屋方面に向かうルートは概ね旧中山道に並行するルートを通るが(※注1)、東京都杉並区から岡谷までの間は旧甲州道中と並行するルートを通っているからだ。

それどころか、佐久から岡谷までの和田峠を通る区間については高速道路すらない有様で、仮に佐久あたりで高速道路を降りずに向かう場合は長野市付近まで北上してから長野道に接続して南下する大回りをしなければならない。

こんな大回りで並行しているとはとても言えないため、このルートは旧中山道に並行しているとはみなさない。

※注1

中央道の塩尻から中津川までの区間については、厳密には旧中山道(現・国道19号)とは並走していない。

それでは中央道が当該区間と並行する区間はというと、それは国道153号にあたる。

伊那盆地を南北に貫く国道153号は旧中山道の脇往還(主要街道と並行する別ルートの街道のこと)である旧伊那街道に相当し、旧中山道とは山を隔てて反対側にあるのだ。

そのため、この区間の中央道を旧中山道と並行していると言えるか怪しいところではある。

しかし、それを言い出すと東名ルートも箱根峠を避けて東海道の脇往還である矢倉沢往還(現在の国道246号に相当)というルートを通っていて話がややこしくなるので、脇往還はセーフとしたい。

現代の道路と中山道

旧東海道どころか旧甲州道中にも負けてしまった中山道の敗因は、やはり距離の長さによるものだと思う。

かつては難所の多さゆえに忌避された旧東海道だが、現代の土木建築技術をもってすればそれらの難所を橋梁やトンネルなどの構造物によってねじ伏せることはいとも容易い。

たとえば東海道でも屈指の難所であった大井川は、「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と歌で詠まれたほど通過するのが大変だった難所中の難所だが、今や頑丈な橋が架橋されて通行にはいささかの困難も伴わない。

旧甲州道中に対して旧中山道の交通量が多かった理由の一つは、土地の高低差が激しくきつい山越えをしなければならない旧甲州道中に対して、山越えが楽だったことであるらしい。

現代ではそのような高低差は巨大なコンクリートと鉄骨の塊をもって力技で解決できてしまうので、よほどの天険でなければ直線距離の短さが勝つのである。

そんな東西を結ぶメインルートとしての役割は終えた中山道だが、それゆえに古い町並みや本陣などの建築物も各所に残っている。

今回は現存する本陣の一つが存在する中山道和田宿へ足を運ぶことにしたのだった。

中津川ICで中央自動車道を降りて、旧中山道と並行する国道19号で塩尻方面へと向かった。

並行しているとは言っても、中津川から南木曽までの区間は旧中山道ではない。

より旧中山道に沿ったルートを進むのであれば、中津川市街地から険しい山道を登っていく馬籠宿を通過し、山越えをした先の長野県側にある妻籠宿まで行かねばならない。

この区間も旧中山道に並行して車道は開通しているが、国道19号よりも遠回りできついコーナーとアップダウンが連続する峠道なので、単に通過するだけなら通るメリットは皆無だろう。

道の駅奈良井木曽の大橋

道の駅賤母から北上していくと、道路に沿って流れる川が変わる。

鳥居峠を境に岐阜県側は木曽川、長野県側は奈良井川が流れているのだ。

そんな奈良井川を挟んで両脇に駐車場がある広めの道の駅が、この道の駅奈良井木曽の大橋だ。

道の駅の施設が公園と一体化していて、公園内には奈良井大橋という木製のアーチ橋が架橋されている。

樹齢300年の木曽檜を用いて作られたそうで、橋脚を有さない木製の橋梁としては本邦最大級なのだそう。

ほかにも奈良井宿には古い町並みが残っているそうなので、時間があればここに車をとめて散策する拠点とするのもいいだろう。

道の駅小坂田公園

この日の最初の目的地は岡谷なので、最寄りのICはもちろん長野道の岡谷ICだ。

しかし、今回はあえて手前の中津川で中央道をおりて国道19号を走った。

その理由は国道19号から近い場所にある飲食店で塩尻名物の山賊焼きを食べるためで、塩尻ICまで行くと通り過ぎてしまう位置にあったのだ。

大した距離ではないので塩尻ICまで行ってから引き換えしたほうが早かったとは思うが急いでいるわけでもなかったし、国道19号は交通量も少なく渋滞もしない。

さらに高速代も節約出来るということもあって、中津川からは国道19号から行くことにしたのだった。

こうしてわざわざ一般道から行ってのはいいが、なんと到着したらお店は休業中で閉まっていた。

実は私が行こうとしていた飲食店は「出川哲朗の充電させてもらえませんか?」で紹介されたこともある山賊焼きの名店「桔梗」だったのだが、後にGoogleマップで確認すると「閉業」となっていたのだ。

さらに調べてみると、令和5年6月にご主人が亡くなって以降休業中のままなのだという。

ネットの情報なので真偽は不明だが、私がここを訪れたのは令和5年8月なので信憑性のある話ではある。

話が逸れたが、桔梗の山賊焼きを食べる気満々で訪れたので他の飲食店は一切探していなかった。

かといって今さら塩尻の市街地で飲食店を探して走り回るのも面倒だったので、次の目的地へ行くまでの間に沿線にあるどこかの飲食店へ入ることにしたのだった。

そこで発見したのが道の駅小坂田公園だ。

国道20号に面した道の駅で、塩尻と岡谷の間にある山を越す手前くらいの位置にある。

ここを過ぎたら山道であり、山を越して岡谷の市街地に行くまで飲食店が軒を連ねるようなロードサイドがないことは分かっていた。

そのため、早々に道の駅で昼食を取ることに決めたわけである。

この道の駅は公園と一体化して整備されていることもあり、飲食店や売店なども充実していた。

プリンス&スカイラインミュウジアム

岡谷IC近くにある鳥居平やまびこ公園という小高い山に設けられた都市公園の中にある自動車博物館で、その名の通りスカイラインばかりが展示されている異色の施設だ。

車好き、特にスカイライン好きにはたまらない場所だろう。

貴重な車両も多数展示されており、いい機会なので足を運んでみることにした。

駐車場からもそれなりの高低差がある場所にミュウジアムは位置しているので、頑張って登っていく必要がある。

ミュウジアムの入口では、日産になる前のプリンス・スカイラインがお出迎えだ。

この車だけは有料ゾーンの手前にあるので無料で見ることが出来る。

車両が展示されているスペースよりも少し手前には、スカイラインのミニカーやおもちゃが大量に展示されていた。

中央にある巨大なスカイラインのパトカーのおもちゃの存在感がすごいが、実は私もこれと同じものを小さい頃に買ってもらったことがある。

点滴を打たれるのがイヤで泣き叫ぶ私に、母が買ってきてくれたものだったのだ。

さすがに今はもう処分してしまったが、懐かしい気持ちになれたと同時に少しだけ寂しさを感じてしまった。

階段を下った先の空間へ行くと、まさにスカイラインミュウジアムの名にふさわしい光景が見えてきた。

ここから先はミュウジアム内で撮影した写真について、かいつまんで感想を述べていこう。

R32GT-R

8代目スカイライン、R32のGT-R。

頭文字Dファンにとっては板金七万円コースでおなじみの中里毅が乗っていたことで有名だ。

小さい頃に親戚がR32スカイラインに乗っていたこともあって、スカイラインと言って一番強い印象があるのはR32だったりする。

あとは何と言っても名探偵コナンの影響だろうか。

昔のコナンではなぜか劇中にR32のパトカーが多く登場しており、OPでも度々出てきていたのだ。

なぜクラウンではなくスカイラインのパトカーにしたのかは分からないが、単純に作者かアニメ制作スタッフの趣味だったのかもしれない。

なお、後ろから撮影することが出来なかったので、不敗神話のRは撮ることが出来なかった。

こちらは期間限定で展示されていた目玉の車両で、なんとサンルーフ付きのR32GT-Rなのだ。

速さを追求したスポーツタイプのGT-Rで重量増にしかならないサンルーフなど本来は付くはずがないのだが、サンルーフオプションの試作車として製造されたのだという。

6代目スカイライン

テレビドラマ「西部警察」の劇中に登場した改造パトカーであるRS軍団は、この6代目スカイラインをベースにしているそうだ。

設定では機関砲などを搭載していたが、一体どこに給弾装置があるのだろうとか、運動性能が損なわれるのではないかいう疑問を持ってはいけない。

あれはロマンの塊なのだ。

初代スカイライン

R34GT-R

R34GTRの試作車でステルスと名付けられていたそう。

テストドライバーからはカラスと言われたのだとか。

こちらはBNR34 V-SpecⅡNurというR34GT-Rの最終モデルで、たった1000台限定で発売されたもの。

発売された瞬間に完売したのだという。

私はカーマニアではないので詳しい事は分からないが、生産台数が限られていることもあってプレミアがつくほどの高級車になっているようだ。

ハコスカ(スカイライン2000GT-R)

ハコスカの異名を持つ3代目スカイラインで、未だに稀に街中を走っているのを見かける。

古い車ではあるが、この角張った形状が個人的にはとても好きだ。

個人的には7~8年前に榛名山を走行した時に、後ろから爆音で走行してきたハコスカに道を譲ったことがあるのを思い出してしまう。

公道バトルなどする気はなかったが、今の愛車であるスイフトスポーツ(1.4Lターボ)ならともかく当時乗っていた3代目スイフトRS(1.2LのNA)では勝負にならなかったかもしれない。

こちらはレース仕様のGT-Rで、2ドアクーペのタイプだ。

つまりここでは、4ドアセダンのGT-Rと2ドアクーペのGT-Rの二種類を見ることが出来る。

ケンメリGT-R

たった197台しか生産されなかったという幻の4代目スカイライン(ケンメリ)GT-Rの1台がここにある。

昭和の時代から希少性が高くプレミアがついていたほどだそうで、当然ながら実車を見るのは初めてだ。

ケンメリは最も売れたスカイラインだそうだが、ハコスカと違って街中で見た覚えがない。

おそらく現存する車両が少ないのだろう。

そのためか、GT-Rではないケンメリも値段が高騰しているらしい。

車体後部の流線型の形状がおしゃれでカッコいいのだが、ややレトロにも見える。

先代のハコスカは角ばっていて洒落っ気がない無骨で男らしい印象だったので、印象をガラッと変えてきたのだと実感する。

R33GT-R

こちらは9代目スカイライン、通称R33だ。

R33なんざ豚のエサとか言われてたけど、あれはなぜだろう。

ボディが大きくなってしまったからだろうか。

頭文字Dでは日産の失敗作だとか散々な言われようだが、当たり前だが先代であるR32よりも性能は上がっていたらしい。

歴代のスカイラインGT-Rは基本的に2ドアクーペだが、4ドアセダンのGT-Rが二種類だけ存在する。

そのうちの一つは上述したハコスカ、そしてもう一つがこのR33だ。

平成9年にスカイライン誕生40周年を記念して作られ、「GT-R オーテックバージョン 40th ANNIVERSARY」というらしい。

鳥居平やまびこ公園展望台

スカイラインミュウジアムを堪能して外へ出ると、少し雲行きが怪しくなってきた。

まだ何とかもっているが、あまり長居すると雨に降られてしまいそうだ。

幸い駐車場に戻るまでに雨は降らなかった。

天候に恵まれている自負はあるが、今回もご加護があったようだ。

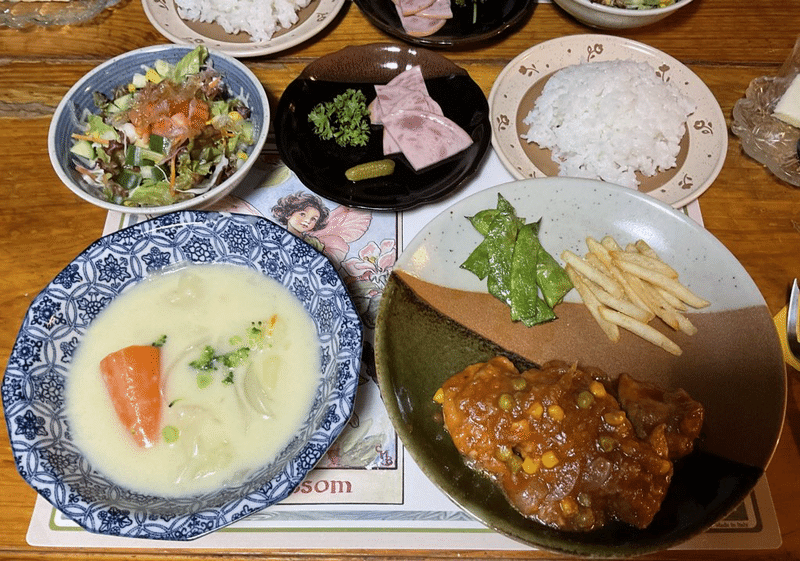

ペンシオーネ美し松

ペンシオーネ美し松は小県郡長和町にあるペンションだ。

標高1350メートルの高所にあるので、夏でもエアコンがいらないほど涼しく過ごす事ができる。

要するに避暑地であり、周辺には別荘が多く建ち並んでいるエリアなのである。

最初に利用したのは中学生の頃で、そこから随分長い事利用していなかったのだが、数年前に二度目の利用をして以来3回ほど利用している。

10年以上も前に1度利用しただけなのに、ペンションから不定期で手紙が届き続けていた事がきっかけになったのだ。

営業努力でもあるだろうが、こちらとしてもたった一度の利用でもそうした手紙が来るのは嬉しいものがある。

手紙には地域限定のクーポンなど、お得な情報も書いてあったりするのがありがたい。

立地以外にもいい所は色々あるが、まずはオーナーさんの人柄がとても良い。

気さくな方なのでとても話が弾むのだ。

料理も美味しいし、オーナーさんが飼っている猫や犬と見て触れ合うことが出来るのも良いところだろう。

あまり人懐っこい猫ではないが、チャオチュールを差し出すと寄ってきてくれる。

でも、触られそうになると嫌がる。

そこがいいのかもしれない。

また、本館ペンション以外にコテージがあり、こちらはペットの同伴も可能だ。

私はペットを飼っていないので関係ないが、ペット同伴で宿泊できる施設は少ないだろうから大きなメリットと言えるだろう。

このペンションのウリの一つが夕食時にある。

ちょうど夕食の時間帯になると、近隣のきつねが現れることがあるのだ。

この日もきつねが来るのを心待ちにしていたが、残念ながら今回は見ることが出来なかった。

10年以上前に利用した時は見ることが出来たので、こればかりは運と割り切るよりほかない。

ここで日付が変わる。

前日は夕方から天気が不安定になり、途中から小雨が降る曇天だったのだが、翌朝にはすっかり晴れていた。

実は出先での運は良い方で、中でも天気については恵まれていたりする。

出発する頃にちょうど降り出して走行中は雨が降っているのだが、到着して降車する頃には晴れているパターンなど、本当に運が良いとしかいいようがないのだ。

やはり神のご加護なのかもしれない。

起床して着替えると、まだ朝食には早いのでペンションの近隣を散歩していた。

これも数年前からここに足を運ぶたびにやっていることだ。

既に太陽は昇っているが、標高が高いので気温は低く歩きやすい。

この日は朝から運が良かったのだろうか。

散歩をしている途中で斜面に野生の鹿がいるのを発見することが出来た。

残念ながらすぐに斜面を駆け上がっていってしまったが、一瞬でも見られると嬉しくなってしまうのは観光客の性。

普段は野生の鹿がいるような環境で生活していないので、チラッと目に入るだけでも興奮してしまいがちなのだ。

ここまでが初日から二日目の朝までの出来事だ。

スカイラインミュウジアムについての文量が思いの外増えてしまったので、本題の和田宿本陣と諏訪大社は次の記事にしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?