映画感想文「あのこと」

「社会の膜を突き破ること」

アンヌは妊娠したことにより、自らはもとより、世界が変容してしまう。彼女は、学友たちからは遠く隔てられ、家族との談笑にも参加できず、男たちは肉欲と利己主義的な豚と化す。

これまで自明だった世界、勉強したり性の話で盛り上がったり、といった世界から彼女は追放されてしまう。望まぬ妊娠をしたことによって。その新しい世界は彼女に望まぬ変容を強い、これまでの生活が夢か奇跡としか思えなくさせるに十分なほど苛烈で寂しい地平だ。妊娠後の世界は、自分がこれまで慣れ親しんだ景色、人間たちが厚い膜に覆われたようにぼやけて見える。そう、それはまるで彼女の子宮粘膜のように厚くて強固だ。截然と分けられてしまったアンヌとかつての世界には、もはや共通の言語も感情もないかのように現実の手ざわりが希薄だ。

しかし、だからといって中絶を選択することは当時のフランス社会にあって、「口にするのも恐ろしい」行為であり、アンヌは予め共感者や告白する機会を剥奪されている。分厚い膜の中で、窒息しそうになる。

そんなアンヌの孤独で特殊な境遇は、後述するように在来の文学の言葉では汲み尽くすことができず、彼女の閉塞状況を否が応に募らせていく。

追い詰められたアンヌは、自身で中絶を試みる。激烈な痛みと孤独に耐えながら、固く尖った冷たい針でもって厚い膜を突き破ろうと試みるが、胎児(旧態依然とした社会)に届くどころか、それは粘膜の表層を少しばかり出血させるのが関の山である。しかし、アンヌはその恐るべき試みを一度ならず三度もするのだ。

アンヌの強靭な子宮膜と旧態依然とした社会がここにきて重なりあう。

この映画を醜怪で露悪的だと断じるならば、当時のフランス社会こそそうであるというべきだろう。当時のフランスが女性の性に対し、かほどまでに抑圧的であったことに驚きを禁じ得ない。若い女性には処女であるかそうでないかの二択しかなく、後者の烙印を押されるや男たちからは即ビッチ扱いされてしまう。(男友達から妊娠中なら安全だと肉体関係を迫られる。これはこの男友達が特別クズなのではなく、当時の男子学生の平均的な反応のように考えられる)

当時のフランス社会で、望まぬ妊娠をしたことは事故であり、伝染病であるようだ。なぜなら男友達は手のひらを返すようにして冷酷に、近づくな、と距離を置こうとするし、同性の友達からは昨年の夏、恋人と丸一ヶ月間愛し合ったが妊娠しなかった、あなたは運が悪かっただけと同情をされてしまう。異性からは奇病、そして同姓からは事故にあってしまった人間のように扱われてしまうのだ。

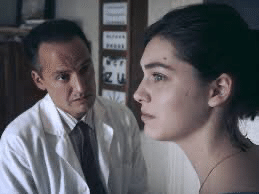

それにしても何人の孤独で絶望したアンヌが当時のフランスにいたのであろうか。誰にも打ち明けられず、薄汚れた雑居ビルの満足な医療設備も整わない不潔な病室で、死の恐怖に怯えながらもモグリの医者に施術されたのだろうか。アンヌは、まるで社会的な発言権を禁じられたかの如く、施術中、苦痛に耐えるための叫び声さえ発することを許されず、それでも思わず漏れる彼女の呻き声と苦悶に歪む表情は、観る者に痛みという共感作用を呼び起こし、私たちに血のような涙を流させる。

映画は、しかし、淡々とまるでドキュメントのように余計な装飾や演出を施すことなく対象を一定の距離に置いて突き放している。また、内面の心情を吐露するような余計な台詞まわしもない。ただ、刻々と変化するアンヌの表情、身体の動き、そして周囲のアンヌに対するリアクションの変化がすべてである。そこがこの映画の一番惹きつけられる点である。

それはさまざまなシーンで見ることができる。例えば寮のシャワーシーンだ。シャワー室のアンヌはちっともエロティックではなく、まるで「女」という動物そのものの姿態のように生々しく映じる。この印象は、アンヌが望まぬ妊娠をしたことにより、社会がそのように変容させたことによるのだ。そう、学生が妊娠したというその事実のみで、囚人とも病人にも変わっていくのを映像として可視化していることに驚愕する。

また、アンヌが望まぬ妊娠をしたことによって、文学の言葉が空虚になっていく点も見逃せない。これは監督の意図したことなのかそれとも偶然にそうなったのかはこの際どうでもよい。なぜなら、映像の強度といおうか説得力のようなものが必然的に映像としてあぶり出し、可視化させるからだ。

劇中、カミュやサルトルに言及し、ゴラン、ユゴーの詩などが引用されるが、ひとつとして現在のアンヌと接点を持つことなく空々しく上っ面を滑っていく。これは驚くべきことだ。これまであらゆるマイノリティと寄り添ってきた文学、哲学、詩がこのような無力な様をあからさまに露呈した瞬間がかつてあったであろうか。(アンヌが大学で専攻する科目が文学科であるのはこの上ないイロニーである。)お前たちはこれまで、中絶しようと一人悩む孤独な女の詩(うた)を歌ったことがあるか、と糾弾するように。もちろんアンヌが劇中にそんなことを言うのではない。言うのではないが映像の連なりがそう言っているのだ。やがてアンヌが、既存の文学に見切りをつけ、この自分だけの経験、感情、痛み、を自分自身の言葉で表現しようとするのは必然であろう。その心模様をくどくどしく劇中の台詞で説明するのではなく、モンタージュで伝播、示唆しているところにこの映画の正しさがあり凄さがある。

それは、劇中のアンヌの態度、表情に集約されよう。

たとえば、アンヌは不必要に泣かない。不条理な運命を嘆きはするが、それらすべてを自分自身でケリをつけ甘受するのだ。孕ませた恋人にも、普通であれば責任をとってもらおうとなじったり、当たり散らしたりするのが当然なのだが、遊びたいだけでいっさいの責任を負おうとしない恋人に対して少なからず失望はするが早い段階で見切りをつけ、中絶費用を自ら捻出しようとするマッチョさ。そう、アンヌのこのマッチョさが極めて繊細かつ湿っ気を帯びてしまいがちなテーマをどこかカラッとしたものに変えている。

アンヌは揺るがない。通常であれば、産むべきか産まないべきか、の二者択一で揺れるはずが、彼女は初手から産まないの一点張りだ。私たちはどこかで彼女が翻意し、産む決断をするのではないかと予期するが、中絶に向けて一散に駆けていく。そしてその疾走が、アンヌの四角い閉塞状況に閉じ込めもするのだが。

アンヌが子を身籠ることによって母性を発動させ、一転して子を産む決断をするでもなく、また、中絶に失敗し命を落とすという、いづれもありがちなハッピー及びバッドエンドにしなかったことはこの監督の知性であり、また、狭隘な社会に対する怒りを感じさせる。

ラストシーン、冒頭のシーンと変わらず講義を受けるアンヌの姿が凛とした佇まいなのに私たちは驚く。あれほどの地獄を潜り抜けたのに彼女は平然としている。しかし現実とはそんなものなのかもしれない。どんな地獄をくわえ込んでいても見掛けからは推しはかれるものではないからだ。その超然とした姿に、彼女自身の痛みを、彼女自身の詩に昇華しようとする強さと揺るぎのなさを私たちは見るのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?