サッカーの国イタリアを代表するオペラ作曲家「ヴェルディ」(1)

「ヴェルディ」と聞いて「サッカー」を連想する人は多いだろう。1993年のJリーグ開幕時からリーグに参加し、横浜マリノス(現・横浜Fマリノス)と優勝争いを繰り広げていた「ヴェルディ川崎(現・東京ヴェルディ1969)」はキングカズこと三浦知良やラモス瑠偉などのスター選手を擁した人気と実力を兼ね備えたチームであったことを記憶している人は少なくない。近年は他のチームに押され気味なのは「諸行無常」「盛者必衰」の時流の趨勢とはいえ、オールドファンとしては残念なことだ。

しかし今回取り上げる「ヴェルディ」はサッカーチームではない。イタリアの作曲家であるジュゼッペ・ヴェルディ、その人である。

1870年頃のジュゼッペ・ヴェルディ(フェルディナント・ムルニエール撮影)

とはいえ、ヴェルディがサッカーと無縁とも言えない。その理由は彼がサッカーの盛んなイタリア出身であるからではなく、現在サッカー日本代表の試合においてスタンドのサポーターが一体となって唱和するメロディが、彼のオペラ作品の中の一曲なのである。その曲は彼の代表的オペラである《アイーダ》第2幕に登場する《凱旋行進曲》だ。その勇壮な旋律は魂を鼓舞し、攻勢の勢いを促すような力強さに溢れたものである。

《アイーダ》はヴェルディ中期の傑作オペラとされ、それまでのヴェルディ歌劇の一つの頂点と位置付けられている。大規模なプロダクションで上演される「グランド・オペラ」である。この作品は先日、大型タンカーの座礁でタンカーの大渋滞を起こしたエジプトのスエズ運河開通を記念して委嘱され、エジプトのカイロで初演された。今も昔も作曲家は歌劇場や興行、場合によっては国家から委嘱を受けて作曲することは多い。ヴェルディもイタリアのみならず世界的にもオペラの第一人者としてこのような依頼は後を絶たなかったのだが、彼にとってこの《アイーダ》が誰かに依頼されて作曲したオペラとしては最後の作品である。だが、ヴェルディはその後も《オテロ》や《ファルスタッフ》などのシェイクスピアを題材としたオペラを作曲しており、いずれもヴェルディ後期の傑作とされている。

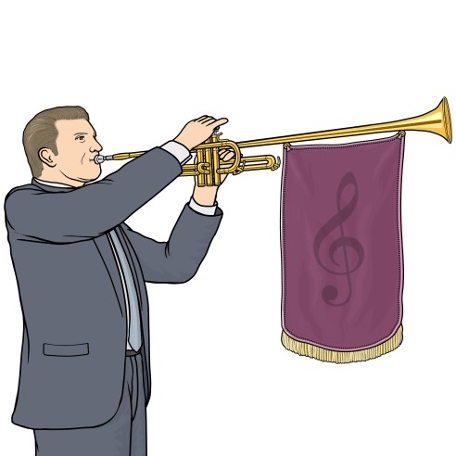

《アイーダ》第2幕の《凱旋行進曲》では、このオペラのために製作されたと言われる楽器「アイーダトランペット」が使われる。この楽器は通常のトランペットよりも長いトランペットで、見た目のインパクトも大きな楽器である。オペラ上演においてはその形状をした楽器の小道具を舞台上の群衆が「エア・トランペット」で演奏する場合もあるし、時にはトランペット奏者が舞台上の古代エジプト兵士に扮装して演奏する場合もある。ピストンバルブのある楽器であれば特に問題ないのだが、ピストンバルブのないナチュラルトランペットを使用する場合は調性の異なる2種類のアイーダトランペットを使用する。以前、秋田のオーケストラで《凱旋行進曲》を演奏した際はその2種類の調性のアイーダトランペットを調達して演奏したが、それは非常に思い出深い体験となっている。指揮者界の「帝王」と言われたヘルベルト・フォン・カラヤンが、ウィーンフィルで《アイーダ》をレコーディングした際には日本の楽器メーカーのアイーダトランペットを使用したそうである。その際に普段厳しい表情をしているカラヤンが、楽友協会の大ホールにアイーダトランペットが鳴り響いた際に、その音色や出来に満足し、わずかに微笑んだという逸話がある。余談であるが、ウィーンフィルが使用する特別な「ウイーン式」の管楽器の維持や調整にはこの日本の楽器メーカーが現在非常に大きな貢献をしていることは、日本人として誇らしいことである。

▲アイーダトランペット(イラスト)

アイーダトランペットのように特定の作曲家の作品にのみ使用される楽器としては「ワーグナー・チューバ」という楽器がある。この楽器は偶然にもヴェルディと生年が同じドイツの歌劇王、リヒャルト・ワーグナーが自身の楽劇で使用するために作らせ、その後はブルックナーやリヒャルト・シュトラウスも楽曲内で採用した金管楽器である。この楽器は「チューバ」という名称が冠せられているが演奏を担当するのはホルン奏者である場合が多い。このワーグナー・チューバは、すみだトリフォニーホール、ホワイエのガラスケースに展示されている。演奏会に足を運ばれた際は是非ご覧いただきたい。

▲ワーグナー・テューバ(イラスト)

現在ではヴェルディの作品でのみ、主に見ることのできる金管楽器がもう一つある。それは「チンバッソ」という楽器だ。昨今「チンアナゴ」という海洋生物が人気だが、チンアナゴのように縦長で背が高い大型の金管楽器だ。チンバッソは「コントラバストロンボーン」という普段はあまり目にすることのないトロンボーンの一種であり、通常トロンボーンはスライドを動かすことで音程を変えるが、このチンバッソはバルブ操作で音程を変えて演奏をする。そのためこの楽器はチューバ奏者が演奏することが多く、またチンバッソがない場合の代用楽器はチューバであることが多い。ヴェルディの作品を演奏するコンサートに行く際の楽しみの一つとして、この「チンバッソ見学」もおすすめだ。

▲チンバッソ(イラスト)

《アイーダ》は4幕からなるオペラである。エジプト軍の凱旋シーンがあるのは第2幕で、この場面で音楽的にも大いに盛り上がるのだが、後半は終幕に向かってどちらかと言えば「静かな」音楽が展開される。この構成が原因であるかは不明だが、指揮者にとって《アイーダ》は「危険なオペラ」でもある。

イタリアを代表する指揮者の一人であったジュゼッペ・シノーポリは2001年、ベルリン・ドイツ・オペラでの《アイーダ》公演において、第3幕を指揮している途中、心臓発作で倒れ帰らぬ人となった。当時は少なからず面識のあった巨匠指揮者の死にショックを受けたことを思い出す。当時、《アイーダ》の第2幕までの激しい音楽と、その後の幕の静かな部分の落差が心臓に負担をかけたのではないか?といった「都市伝説」がまことしやかに語られていた。その真偽は別としても歌手の子門真人のような風貌でありながら、作曲家としての才能も豊かで、大学では精神医学を修めたインテリジエンスであった反面、激しく情熱的な指揮ぶりが彼の体力を消耗させるものであったことは間違いがないし、やはり指揮台という場所は体力的にも精神的にもかなりの負担を強いる場所であることを窺い知るエピソードである。シノーポリだけでなく《アイーダ》指揮中に体調を崩したり、倒れたりした指揮者が複数名いると聞いたことがある。これが「アイーダの呪い」や「ファラオの呪い」であるはずはない。とはいえ《アイーダ》は命懸けのオペラなのかもしれない。

▲ エドゥアール・ドゥレシャンによる「アイーダ」カイロ初演

第2幕第2場のセットデザイン

《アイーダ》のみならず、イタリアの「歌劇王」と称されるヴェルディには多くの名作オペラがある。彼の生涯の作品の大部分は「オペラ」であり、オーケストラ伴奏付きの声楽、合唱作品だ。弦楽四重奏曲がわずかに歴史に残る名曲であるが、それ以外に作曲された習作的な器楽作品は生前破棄されてしまったので現存するものはほとんどない。作品は愛国的な題材を用いた初期の作品群、文学の名作に題材を得、作曲技法としてもオペラ作品としても成熟した中期の作品群、そして《オテロ》や《ファルスタッフ》に代表される内面の心理描写などに傾斜し、同時代のワーグナーを意識しながらも独自の世界観を見出した後期の作品に分けられる。

このように生涯をイタリアとオペラに捧げたヴェルディとはどのような人物であったのだろうか。彼の詳しい生涯については次回識ることとするが、彼の人となりについて幾つかのキーワードを記しておきたい。

※

順風に見えるヴェルディの生涯だが、決してそれは満帆なものではなかったといえよう。人生の最後の場面において国民の悲しみのもと、「国葬」として葬送された。ちなみにシベリウスも死に際し国葬が執り行われた。国葬で送られたヴェルディだが、生まれは貧しい商人の家であった。そのため貧乏に対する嫌悪と金銭に対する執着心が強かったと言われている。リヒャルト・シュトラウスもまた「守銭奴」と揶揄されることが多かった作曲家だが、そのシュトラウスが「音楽家は霞を食べて生きているのではありません!」と語ったとされる言葉は現在においても「真理」である。ヴェルディの言葉も、浅ましくも卑しい人間であったということにはならない。私たちのような「普通の人間」の一人なのである。

貧しいなかでも音楽の才能を見出したヴェルディは、音楽の先進地ミラノへと「留学」するが、音楽院の試験に失敗してプライヴェートで音楽理論を学ぶ。このことが彼の「アカデミズムへの反骨心」の源泉となる。幼少期から支援してくれた金持ちに恩義を感じた彼は一度故郷に戻り、その恩人の娘と結婚、子供も2人授かった。しかしヴェルディは音楽の夢捨てがたく、再びミラノで作曲家として暮らすことを決意し引っ越すが、2人の子供を相次いで失い、ついには愛妻も失ってしまう。ひとりぼっちになったヴェルディは創作意欲がなくなり無為な暮らしをしていたが、ある台本を読み一念発起しオペラを作曲する。これが初期の傑作《ナブッコ》で、大成功を収める。この成功をきっかけに「売れっ子作曲家」として多くの作品を発表しヒット作を連発する。私生活での孤独感、常に「第一人者」であり続けようとする功名心、そして自分を否定したアカデミズムへの反抗心。理由は数多くあれども、ヴェルディは休むことなく多くの歌劇場のための作品を生み出していく。

▲ミラノ、スカラ座の外観

イタリアが統一された際、ヴェルディは上院議員となる。ドヴォルザークもオーストリア・ハンガリー帝国の議員となっていた時期があるが、音楽家や作曲家が当時は大きなカリスマであったことが窺われる。とはいえドヴォルザークは名誉的な議員身分であり、ドボルザーク自身も議員となり楽しみにしていたものは「支給される鉛筆」であったそうだ。上院議員となったヴェルディはそこまでお気楽な気持ちで議員になったはずはないが、長年その職を務めることはなく早い時期に議員の職を辞した。しかし、そのような暮らしの中で作曲家という面だけでなく、故郷近くに土地を買い「農場経営」をしていたことは意外な一面といえる。昨今は「セカンドキャリア」や「副業」が大きな話題となっているが、古来より音楽に専従してそれを生業とするのは難しく、多くの歴史的音楽家が音楽家以外の職業を持っていた事例は多い。どちらにしてもこの故郷近くでの「農場経営」はヴェルディにとっては精神的安定をもたらすものであったようである。

ヴェルディが残した大きな功績の一つに「音楽家のための憩いの家」設立がある。この施設は不安定な音楽家の老後を安心して暮らすことができるようにとヴェルディが設立した。この施設はいわゆる「音楽家のための老人ホーム」であり、現在でも運営されている。音楽家は現役時代以上に不安定な暮らしを老後に控えていて、それは古今東西変わっていない。1世紀以上前に、この問題に取り組み、その理念を実現したヴェルディの意志と実行力に対して、私は敬意を払わずにはいられない。その功績は彼の音楽的な遺産である名作の数々とともに永遠に語り継がれていくことだろう。

▲ミラノにある「音楽家のための憩いの家」(2014年撮影)

(次号へ続く・・・)

(文・岡田友弘)

「オトの楽園」

岡田友弘(おかだともひろ)

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻卒業。その後色々あって桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンもいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆も行っている。日本リヒャルト・シュトラウス協会会員。英国レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。

#音楽コラム

#オトの楽園

#新日本フィル

#岡田友弘

#たまに指揮者

#ヴェルディ

#サッカーじゃないよ

#読み応えだけを追求

#楽器解説

最後までお読みいただきありがとうございます! 「スキ」または「シェア」で応援いただけるととても嬉しいです! ※でもnote班にコーヒーを奢ってくれる方も大歓迎です!