【怠けるための努力】洗濯は風呂場で手洗い

1995年から足かけ4年間ほど、新宿の曙橋(あけぼのばし)駅近くにある富久町(とみひさちょう)のワンルームマンションで暮らしたんですが、この期間は「洗濯機ナシ時代」でした。

収納すら一切ないわずか15 m²程度の狭小部屋だったんで室内洗濯機置き場なんか望むべくもなく、頼みのベランダも「半畳あるかないか」という超ミニマムサイズ。

しかも、そこへ出入りするドアが「外開きタイプ」だったので、つまり「ベランダには何も置けない」わけです。

まぁ、仮に内開きドアだったとしても電源も排水口もないので、どのみち洗濯機なんて置けないんですけどね。

富久町というのは旧フジテレビ社屋の城下町だったので(私の居住中に同局は現在のお台場エリアへと移転)近隣には局関係者の持ち物件が結構あるそうで、私の借りたのも「局員がセカンドルームとして買った部屋」だったと聞きました。

日々多忙を極めるテレビマンが「疲れ果てて家に帰るのが億劫になったときに寝に帰る」だけの部屋なので、だから住宅としての機能がほとんど無かったわけです。

そんな居住性無視の部屋でも家賃は管理費込みで5万8000円くらいしたので、まだまだ貸し手が強気だった時代でしたね。

荻窪時代はまだ世間知らずの学生だったので「洗濯=洗濯機でするもの」という固定概念に縛られており、ビンボーなのに毎回「数百円」かけてコインランドリーを使ってました。

部屋に風呂がなくて銭湯利用だったので水回りは洗面所に毛が生えた程度の炊事場しかなく、だからコインランドリーを使わざるをえなかったんです。

その次の恵比寿時代にはアパート共用の洗濯機が備え付けられてました。

(⇩みたいな感じ。前川つかさ『大東京ビンボー生活マニュアル』③より)

こういう「大家の厚意による付帯設備」は昭和期の安アパートにはよくあって、それによって「洗濯に何百円も使うのは勿体ない」という意識が私の中に生まれました。

その段階に至ってからの富久町です。

「コインランドリーは勿体ない」というビンボー根性に加えて「洗濯ってホントに洗濯機を使わないとイカンものなのかい?」といった疑問も湧いてきてて、安易な外部委託には「待った!」がかかったのです。

こちらには洗濯機置き場はないですが、生まれて初めて持った「風呂場」があります。

派手にジャボジャボ洗っても周囲への水はねを気にしなくていい。

だったら手洗いすればいいンじゃん!

というわけで、生まれて初めての「手洗い洗濯生活」に突入したのでした。

その後、同じ新宿区内のソコソコ豪華なマンションに移ったことで「手洗い洗濯生活」には一旦ピリオドが打たれたのですが、今回の脱東京によって、20数年ぶりにそれが復活しました。

新居にはもちろん洗濯機置き場があるんですけど、しかし私の中には新たな一つの思いが生まれていたんです。

「全自動洗濯機は水を使いすぎる!」

昔のアパートに置かれていたのは、前掲の引用画像にあるような「二槽式洗濯機」で、今や当たり前になった全自動タイプではありません。

注水も排水も人力で操作し、洗い終わったら人の手で洗濯槽から脱水槽へと衣類を移動させて脱水タイマーをセットするという手間がかかりました。

でもそれは逆に言えば「全てを思うままにできる」ということであり、「使う水の量」も「脱水ずる時間」も自分の好きなように設定できるのです。

かねてから「無駄に洗いすぎてないか?」「必要以上に絞りすぎてないか?」という疑念を全自動洗濯機に抱いていた私は、だから引っ越しのタイミングで洗濯機を処分したのでした。

「新居に合うサイズの二槽式洗濯機がもしもあったら買おう」と決めていたんですが、残念ながら設置されていた防水パン(洗濯機の置き台)は全自動用のもので、横幅のある(全自動の1.5倍)二槽式には非対応。

妥協して全自動を買おうかとも思ったんですが、しかし私には富久町時代の成功体験(?)があります。

「洗濯は洗濯機がなくたってできる!」

しかも、移住後の私は「毎晩、浴槽に湯張りして浸かる」というふうに生活スタイルをチェンジしていた(東京時代は「365日シャワーのみ」でした)ので、その残り湯を使えば水道代が節約できる!

「節約して浮かせたお金=知恵を使って稼いだお金=より長く怠け続けるための軍資金」ですからね、これはやらない手はありませんよ。

そのための初期投資として、まず買ったのが「金ダライ」です(濡れてるのは洗濯直後だから)。

ちょうど金物店の閉店セールがあってラッキーにも3割引きで買えましたが、それでも品が良いのでソコソコの値段はしましたね。

ホームセンターに行けばもっと安いプラスチック製も勿論ありますが、道具に凝るとテンションが上がって作業が楽しくなるので、結果的にお得だと自分では思っています。

「手洗い=洗濯板が必須」と考えてる方もいるでしょうが、よほどの汚れじゃない限りは無くても大丈夫ですよ。

湯洗いなんで水洗いよりはるかに汚れ落ちは良いですし。

ちなみに洗剤はフツーの固形石鹸を使ってます。

今は手洗いもボディ洗いもボトル入りの液体ソープを使う方が多くなり、進物品の石鹸を死蔵してるお宅も多いですが、「あるものは無駄なく使う」のも「怠けるための努力」のひとつなんです。

私の場合は入浴後、残り湯でジャボジャボ洗い、ギュッと手絞りしてから干し場へ持っていきますが、ここでひとつ「手洗いの弱点」が露呈します。

当たり前の話ですが「脱水機ほど水気をきっちり絞りきれない」のです。

そのせいで手洗いを始めた当初は渇きが遅くて往生したんですが、色々リサーチした結果、良い対策法が見つかりました。

「干し道具」に改良を加えたんです。

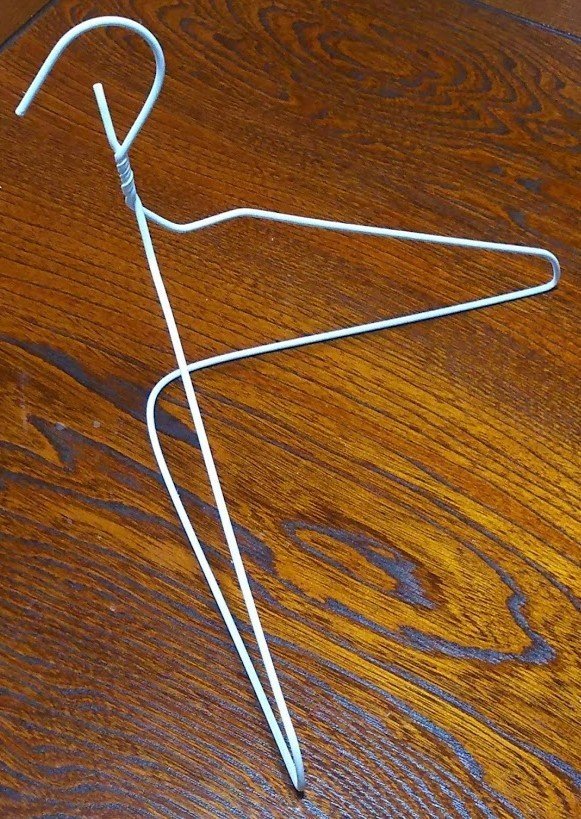

干す際に「ハンガー」を用いる方は多いと思いますが、通常用いるのはこういうタイプですよね?

しかしこれにフツーに洗濯物をかけると、ご覧のように「布地同士が密着しちゃってなかなか乾かない」んですよ。

だから私はハンガーにこのようなアレンジを加えたんです。

一方向からだけだと分かりにくいので、別角度の画像も併載しときましょう。

お分かりになりましたか?

要するに「干したシャツが立体的になるよう針金ハンガーを曲げた」んです。

この形だと、干したシャツが筒状になってボディ部分に空洞が生まれ、布同士の密着がなくなります。

より空洞の様子が分かるよう、上から見てみましょう。

この「筒干し」はパンツ類にも有効ですが、こちらはハンガーだと難しいので、こういうピンチハンガーを使います。

薄手の下着やレギンスでも厚手のデニムでも同じやり方をしてますが、どれも渇きはとても早くなります。

また、布地というのは「上から下へ乾いていく」ものなので、「上下の長さが身近いほど早く渇く」のです。

だからタオルは、昔はこのように干してましたが、

現在はこの向きで干すようにして、大幅な時間短縮を図ってます(ただしズレ落ちやすいので洗濯バサミをお忘れなく)。

一枚一枚筒干しをしていく作業は、ハッキリ言って「めんどくさい」です。

十何枚もこれをやるなんてのは、暇がいっぱいある私でも、ぶっちゃけ「イヤ」ですよ。

でもホラ私の場合は「その日に着たり穿いたりしたものを入浴時に洗って干す」だけなので、どれも基本「一着ずつ」で済みます。

シャツを一枚、パンツを一枚、たったそれだけを風呂上がりに筒干しするのなら、さほど面倒ではありません。

あくまでも「怠けるための努力」ですから、めんどくさくてやるのが億劫になってしまっては本末転倒ですからね。

ウチは本下水道未接続エリアなんでそちらの料金は含まれてませんけど、上水道料金だけだとずっと「2か月920円」で済んでいて精神衛生上ヨロシイです。

「怠けるための努力」はまだまだ続く……。

読者のみなさまからの温かいサポートを随時お待ちしております。いただいた分は今後の取材費として活用し、より充実した誌面作りに役立てていきます。