【自分メモ】季語で遊んでみるワークショップ参加記録①

自問自答ガールズの凛です。

先日、自問自答ファッション教室以外で初めて自問自答ガールズが集まるイベントに参加してきました。

今回はその体験について書いてみようと思います。

「季語で遊んでみるワークショップ」とは

私が参加したのは、とつきさん主催の「季語で遊んでみるワークショップ」です。

#季語で遊ぶワークショップ は、これまで俳句や季語にほとんど触れてこなかった方を主に対象として、季語に親しみ、俳句を"読む"入り口としていただくことを主に目的としたワークショップです。自問自答ガールズをメインに開催していましたが、それ以外の方も興味がありましたらぜひお声がけください✌️

— とつき🌱俳句鑑賞 (@totsuki_hk) March 21, 2024

俳句は学生の頃に学んだぐらいの知識しかなく、これまで特に興味があった訳ではありません。

でも1回目のワークショップについて、ガールズやあきやさんのレポを読んで楽しそうだと思ったと同時に2回目の開催を知り、これはガールズと出会えたり自問自答活動が深まるチャンスだと意を決して応募しました。

とつきさんに参加希望のDMを送る際にも『たくさんの人に混ざるのが不安』と書くぐらいで、申し込みの段階から緊張しました。

当日も早めに行って場に慣れようと思っていたのにドアを開けた瞬間から緊張してしまい、せっかく明るく声をかけてもらえたのにうまく返せませんでした。

声をかけていただいて嬉しかったし、人見知りなりに場を楽しんではいたのですが、最後まで緊張は解けませんでした・・・

せめて同じグループの方とは交流したい!と意気込んだもののワークに取り組む(=自分と向かい合う)時間も多く、初めての場所(雰囲気)に弱いため、人にも場所にも慣れるまでに時間がかかる私にはハードルが高かったです。

初対面でも楽しく過ごせる方、本当に尊敬します!!

俳句って?

さて、肝心のワークショップでのお話を。

俳句と短歌、川柳の違いも何となくしか分かっていません。

「五七五の17文字までか、さらに七七と続いて31文字で表現するのか」とか「表現する内容に縛り(=季語)の有無や風刺を入れていたりする自由度があるか否か」ぐらいにしか思っていなかったけれど、このワークショップで基礎的なことから学べて良かったです。

特に17「文字」ではなく17「音」だというお話がすごく印象に残っています。

例えば「古池や蛙飛び込む水の音」という有名な俳句。

音だと「ふるいけや」で5音で、書かれた文字(数)で言うなら「古池や」で3文字だと改めて気づきました。

音、響きといった聴覚に関することはあまり興味がなかったのですごく新鮮に響きました。

ときめく季語は?

申し込みの段階で、グループ分けのために好きな季節をひとつ選ぶのですが、この「四つの季節の中でどれが好きか」を考える(選ぶ)瞬間から自問自答が始まっていると感じ、この機会に四季についてじっくりと考えてみました。

「春」は穏やかな暖かさ、桜をはじめとする花たちが躍動する風景が好き。何か新しいことが始まるワクワク感と、少しの不安を抱えているイメージがあります。

「夏」は体感としての暑さは苦手だけど、イメージとしての熱(暑さ)は嫌いじゃない。夏休みとか、楽しい思い出のある季節。

「秋」の爽やかさ、紅葉などの深まっていく風景が好き。一方で、冬に向かうもの悲しさ(ノスタルジー?)のような感情が湧いてきます。

それらに比べて「冬」は。

冬生まれだからか、寒さや厳しさといったマイナスに捉えられがちなワードが最初に頭に浮かんでくるものの回避するほどの気持ちもなく、イメージとしての冬が季節の中で一番好きなことに気づき「冬」を選びました。

当日は最初に「好きな季節(冬)のキーワード」を書き出すワークがあったのですが、私は

・雪、霙、氷柱、霜、樹氷などの気象や風景

・パリッ(霜や氷を割る音)、シーンとかキーン(雪で音がない世界)、キリッ(寒さで身が引き締まる音)

などが最初に思い浮かびました。

そう。

音(聴覚)に興味がないと思っていたけれど、ちゃんと感じ取っていたし、大事にしていたのです。

食べ物やイベント、ファッションに関するキーワードも出てはきたものの、それは私にとっては一番目に思い浮かぶものではないことにも気づきました。

次に、歳時記から「ときめく季語」を書き出すワークがありました。

歳時記:俳句の季語を集めて分類・整理し解説や例句を載せた書物。

季語:季節と結びついてその季節を表すと定められている語。

限られた時間の中でたくさんの季語から探し出すのは難しいので、好きな季節として選んだ「冬」の季語を中心に選ぶことにました。

その中から選び抜いたTOP3(順不同)はこちら。

・冬帝(とうてい):中国の伝説を起源とする、冬を司る神・玄武のこと。関連季語「冬将軍」とともに、寒さの厳しい冬を擬人化した表現。冬という季節そのものも表す。

・冬麗:(ふゆうらら、とうれい):春の「麗か」を思わせる穏やかに晴れわたった冬の好天のこと。

・凍蝶(いてちょう):晩秋から秋にかけて成虫になり、越冬する蝶。寒さをしのぐため、凍り付いたように動かない。

こうして並べてみると漢字の硬さ、冷たさを感じますね。

そういうところに私は「冬」っぽさを感じ、好んでいるようです。

ちなみにTOP3以外のときめく(気になる)季語としては

冬夕焼け、初雪、冬籠、北風、かまど猫、初明り、初空、餅花、寒桜、冴ゆ、春隣、春の雪 などを挙げました。

同じグループの方の選んだキーワードや季語を聞いてみると、同じ季節でも違う切り口で表現されていたり、ときめくポイントが違っていてとても面白かったです。

あきやさんの言っていたのはこれだったのか!と実感しました。↓↓

同じ「秋好き」さんの中でもシャープな印象を好む方や、空間の広がりを感じる言葉が好きな方もいて「おお〜全然人によって選ぶものが違うね!ファッションの好みとなんとなくリンクしてるね!」っと驚きました👀

ぐんぐん「自分の好き」の解像度が上がる感じがします。

今回は「冬」を中心にときめく季語を探しましたが、いつか別の季節でも同じように探してみたいと思っています。

歳時記選びのこと

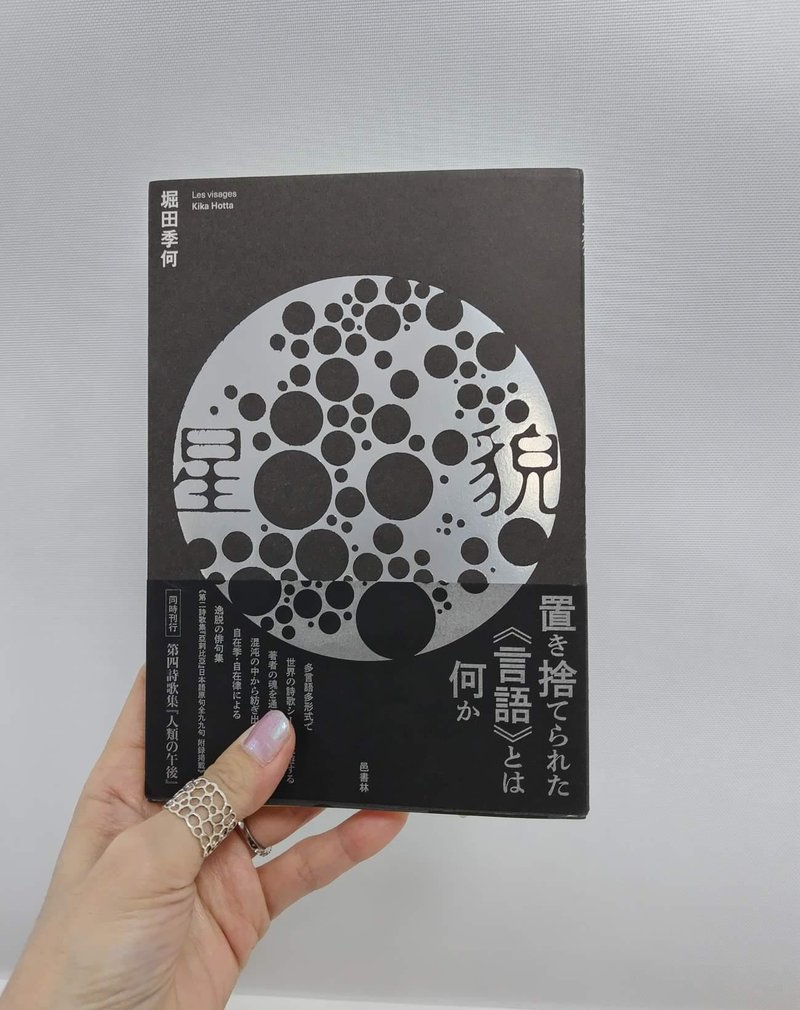

ワークショップに参加するにあたり、持ち物として紙の「歳時記」を持参することとなっていました。

とつきさんからお勧めとして2冊をご紹介いただいていたので、どちらかにしようと本屋に行き、見比べて、気に入った方にしようと思ったものの迷いました。

一方は文字が並んだ「ザ・辞書」という雰囲気。もう一方は写真付きで眺めているだけでも楽しそう。でも、なんとなくどちらも「違うな」と思ってしまい、そのまま本屋を出ました。

別の日、改めてお勧めの2冊を見ていたところ、すぐ横に写真ではなく絵(イラスト)が入ったものを見つけました。

お勧めの歳時記に比べると季語数も例句も少ないけれど絵の雰囲気が気に入って、手持ちアイテムに加えるならこれがいいなと思えたのでこちらに決めました。

そんな経緯があったので当日、皆さんがどの歳時記を選んだのか気になってワークの合間に周りを見てみたところ、とつきさんお勧めのどちらかをお持ちの方が多かったです。

中にはそれ以外の方もいらっしゃって、敢えてそれを選んだ理由があるんだろうなと思ったらどんなアイテムであれ、どれを選ぶかは自問自答活動だと痛感しました。

その後も自問自答活動の種をたくさん拾ってきたのですが、長くなってしまったので今回はここまで。

素敵な機会を作っていただいたとつきさん、本当にありがとうございました。

とつきさんのnoteはこちら。↓↓

ここまで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?