「食ったな?」から始まる関係人口

杏が熟れて落ちるのか

月夜の時に音がする。

草木も眠った夜中頃

誰も知らない音がする。

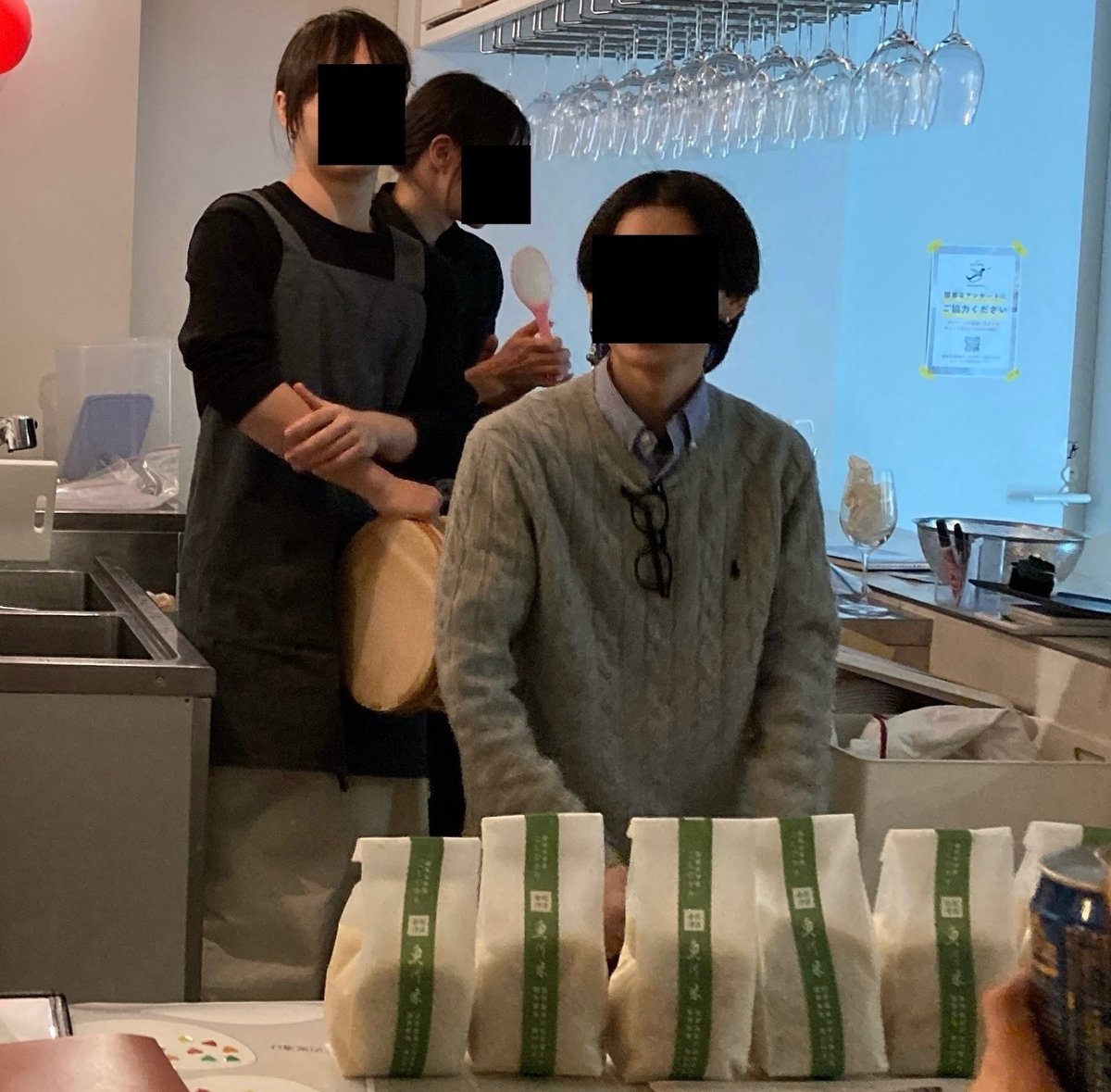

長引いた授業後の気怠さをおして、K先輩から誘われた「新米試食会」なるイベントに遅れてでも参加したのが事の発端であった。元来味にうるさい人間である。大層美味な米があると聞けばどんなものかと試したくなるのは自然であって、慣れない街の雑居ビル、急な階段を登った先で、どこの誰とも知らぬ人間ばかりの空間に飛び込む羽目になったと悟っても、私はもう引き返すわけにはいかないのだった。

「コロナ明け」にして満員の空間、あてがわれた先輩と離れた卓では、数粒の米を残すのみの鉄瓶だけが私を待っていた。なかなか如何して不安である。大学生らしき派手な集団は内輪で盛り上がっているし、黄色い半袖の青年は居心地悪そうに座っている。アウェイな空気にコミュ障を誘発され、やけに深みのある漬物に感心しながらポリポリと間を持たせていると、先の鉄瓶がやや質量を増して帰ってきた。

誰かが蓋をあけると柔らかな蒸気が立ち上る。深みある滑らかな黒肌と、真っ白な米の凹凸との対比が印象的だ。しゃもじで掬いあげると、成程新米らしい柔らかな触感と、これぞ米という匂いが伝わってくる。……本来はここに食レポを連ねたかったが、表現力の限界から割愛する。唯一つ主張しておきたいのは、確かにわざわざ足を運ぶに値するうまい米であったということ。聞けば、ある基準では世界トップクラスの米だとか。納得である。

その後、やたらと美味い謎の日本酒を飲まされたり、どこからともなく出てきた柿を食わされたりと、なんとも美食を堪能した夜であったことは今でも記憶している。お土産にその米までいただいてしまって、初めの不安はどこへやら、すっかりホクホクになった帰り際。事件は起こった。やおらK氏が耳元で囁いたのである──

「食ったな?」

──これが、私は不思議な田舎の営みに巻き込まれていくことを決定づけた夜の出来事であった。奇しくもこの三文エッセイを執筆している今のぴったり一年前のことである。

小生について

親から常識は受け継げず小供の時から変なことばかりしている。校庭にあった崖で鹿のように遊んでいて転げ落ちたり、サバイバルの訓練だと片っ端から雑草や木の実を齧っては乾嘔き散らかしたり、息災に生きているのは僥倖かもしれないと時々思う。そんな自分も二十歳過ぎれば只の人、ベッドタウンでの生活にありきたりな嫌気を覚え、最近大学の側に引っ越した。そんな凡庸な院生である。

現居最寄りのお稲荷さんの位置はだいたいあのへん。車どころか免許も持っていないので、西会津までは高速バスと電車を乗り継がざるをえない。しかして半日かかるのが標準である。移動だけで毎度へとへとになるし、連休で渋滞に嵌って一日かかってしまったときは大変閉口した。

地図データ:©2023Google

それでも私が通う理由は、米を食わされたという事実に単純に帰すことはできない。恩や絆しに留めたくない人との繋がり、敬愛すべき豊かな自然、度々齎される発見や成長機会……様々な美点を見出しているが、端的に言えば、私にとっての西会津町は、どこか面白くて居心地がいい場所なのである。

身内と賓客の間で

このような想いは、通常縁もゆかりもない田舎に抱くものではないだろうし、突然湧いてくるような代物でもない。しかし、この田舎は違うのである。ツテが全くない訳ではないとはいえ、部外者である私を迎え入れ、時に集落の一員かのように扱ってくれる。水路の維持活動では、生き生きとした草花の名前や匂いや味を教えてくれる。大事に守ってきた田圃を貸してくれて、田植え稲刈りといった農業体験をさせてくれる。米はもちろん、山菜や茸など、受け継いできた食文化を供して労ってくれる。

集落のやり方で一緒に作業をしては、集落のやり方で労ってくれること。でもちょっぴりハレを込めてもてなしてくれること。一般的な田舎ではみられないものだ。特別な感情というものは、ありのままの姿で、身内と賓客の間のような形で受け入れてくれる人々にこそ抱かされるものなのかもしれない。

故くて新しい共同体

都会からは、多様な背景を持つ人々が、様々な共同体から集まってくる。異質な複数の一般大学、美術大学のサークル、ある教育者の私塾など。唯一共通しているのは、みな時間や費用を大いにかけてでも西会津に来ようと考えるということである。これは単純だが重要である。私の経験上、意見がぶつかって共鳴するときには、その場の多様性と同質性のバランスが丁度いい塩梅になっている。来るものを拒まない性質と相俟って、殊奥川は、そうした人々が運命的な出会いを果たす特別な場として機能する。

遠隔地のイロリ効果とでも呼ぶべきか、この空間は、近くて遠い人を結びつけ、リラックスさせ、一晩語り合わせる力や、僅かな時間で心を結えつける力を持っている。実際私も、集落と一体化する芸術家、緑の村を作りたい山男、おむすび屋を作りたい雀士など、個性豊かな面々とすっかり親しくなった。石高プロジェクトを始めた3人も、今の芸術村で語り合ったところから事を始めたというし、新時代の教育についても、この場所からまもなく始まろうとしている。都会から距離があるからこそ、どこか感性の似通った人が集まり、奥川の故くも柔軟化してきた共同体に支えられて、新結合が発生するのだ。

都会人にとっての奥川

ある人がタクシーを捕まえ西会津までと告げたとき、親戚でもいるのかと訊かれたという。田舎中の田舎であるという意味だ。確かに、際立った産業は(今のところは)ないし、素晴らしい芸術施設こそあれ、他に目立った観光地があるわけでもない。しばしば圏外になる領域があるし、家の裏には当然かのように熊棚が出現する。しかし、「何もない」があり、心安らぐ静寂があり、草木や虫の声がきこえる。そんな日本の田舎である。そして、美しい自然が、それと調和した文化があり、暖かい人々と共同体がある。都会らしい都会が持つべきものは(光回線を措いては)持っていないが、都会が都会たるために喪った全てを持っている。だからこの田舎には、それらを尊ぶ感性を持った都会人が集まってくるのだろう。そんな特別な田舎である。

この土地で得られた気づきや、友人との出会いは、他の場所では決して得られなかった。多くの都会人がそのように感じているからこそ、時間の許す者は度々足を運ぶのだ。

(了)

この共同体に私をいたらしめた二人、ここで出会った人々、そして何より色々と世話を焼いてくれる奥川の人々に感謝を込めて。

T

1999年生まれ。東京の大学で公共政策を学んでいる。興味分野は地域やジェンダーなど。気の合う友人と麻雀を打つのが好き。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?