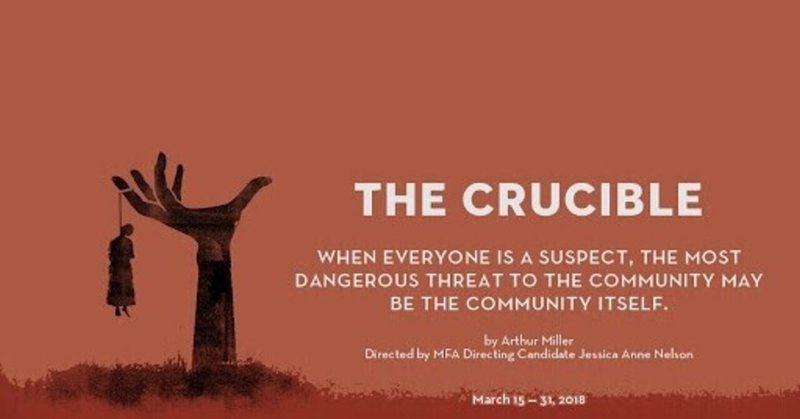

クルーシブル

アーサー・ミラーの戯曲の映画化。監督のニコラス・ハイトナーはどちらかと言えば舞台演出が本業の英国人で、映画界ではさほど有名ではないものの、本作の演出については大きな欠陥は見受けられません。主演のダニエル・デイ=ルイスは、この映画が縁でミラーの娘レベッカと結婚しました。

戯曲は17世紀末のセイラム魔女裁判をモチーフに、ミラーが1950年代に体験したマッカーシズム批判を盛り込んでいます。隣人とのささいないざこざから「悪魔の契約書にサインするのを見た、空を飛ぶのを見た、夜中に窓から入ってきた、あいつは魔女だ」といきなり指をさされ、有無を言わさず投獄され、神に背いたことを告白しなければ首を吊られる。ミラー自身が本作の脚本も務めており、中盤の告発の連発はホラー映画ばりにおっかないです。

日本のポスターやチラシ、円盤ジャケットの煽りなどでは、やたら官能性を前に出しているように思うのですが、実際にはヌードやベッドシーンはありません。(あ、ちょっとだけヌードあるか) 地主(デイ=ルイス)への横恋慕から嘘に嘘を重ねる元奉公人の少女(ウィノナ・ライダー)が、裁判中に立場が悪くなると「おお、悪魔が! 地獄の気配が!」とおおげさに騒ぎ出すのがヒジョーにムカつきます。(笑) 最初は聖女扱いされていたのに、何人もの人々が投獄され、村に「何かおかしくね?」という雰囲気が漂うにつれて彼女の立場も悪くなるプロセスや、自分の嘘が原因で愛する地主が魔女として投獄される皮肉、獄中の地主に逃亡を持ち掛けるも拒絶される絶望、叔父の牧師(「ロード・オブ・セイラム」にも出演しているブルース・デイヴィソン)のお金を持ち出して姿を消す悲哀などは、あまり力を入れて描かれていないように思えます。

本作で焦点があてられているのは、主役の地主の葛藤です。彼の葛藤には大きく2つあると思います。まず少女との不義の告白。少女に名指しされた妻(ジョアン・アレン)の無実を証明するため、地主は不義を告白するのですが、その後法廷に呼ばれた妻はそれを知らされぬまま、夫の名誉のために不義を否定します。この皮肉なすれ違いはとてもドラマティックです。もう1つの葛藤は自身と妻、無実の村の人々を救うために嘘の告白をするシーン。結局地主は一度サインした供述書を破り捨てるのですが、ここが一番のクライマックスでしょうね。アカデミー主演男優賞を3度受賞したデイ=ルイス渾身の演技が光ります。

ただ戯曲だと、地主が供述書を破り捨てるのは、土地問題を提訴しつつも証言者への義理を果たし、その名前を言わずに拷問死した老人(ピーター・ヴォーン)の死を知らされたのがスイッチになっていたと記憶します。そこはそのまま行ってほしかったなあと思うのですが、後悔を抱えて余生を過ごすよりも、誇りを胸に死を受け容れることを選んだ地主の覚悟にはやはり感情が動きますね。

私事ですが、かつてパワハラやセクハラその他、まったく身に覚えのないことで次々糾弾され、かつての職場を追い出されたことがあります。「始末書を提出すれば解雇は我慢してやる」と言われ、かなり悩みましたが提出を拒否しました。やってもいないことをやったことにするのは、私の魂が許さなかったので。

閑話休題。判事役を演じた「わが生命つきるとも」の英俳優ポール・スコフィールドは、本作が遺作となりました。この判事も、戯曲ではもっと保身に走る小ずるい人物だったように思うのですが、映画では概ね厳格な人物として描かれています。

本作の魔女騒ぎのそもそもの発端は、意中の男の子が自分のものになるよう、女の子たちがおまじないをするという他愛のないものだったのですが、1人の子が口にする相手の名前がなんとマシュー・ホプキンス。17世紀半ばの英国で悪名をはせた『魔女狩り将軍』と同じ名です。ヴィンセント・プライスがホプキンスを演じた「Witchfinder General」(1968) というホラーがかった作品がありまして、確かに内容はいまひとつなんですが、プライスが怪しくもかっこいいですし、テーマ曲が超名曲なので国内商品化を長年待ち望んでおります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?