先祖に関連する史跡・遺跡や神社仏閣を巡る記事をまとめたマガジンです。

更新頻度は1-2回/月程度。

主に愛知県の西三河が多くなります。

歴史や歴史的建造物がお好きな方に。

- 運営しているクリエイター

#史跡

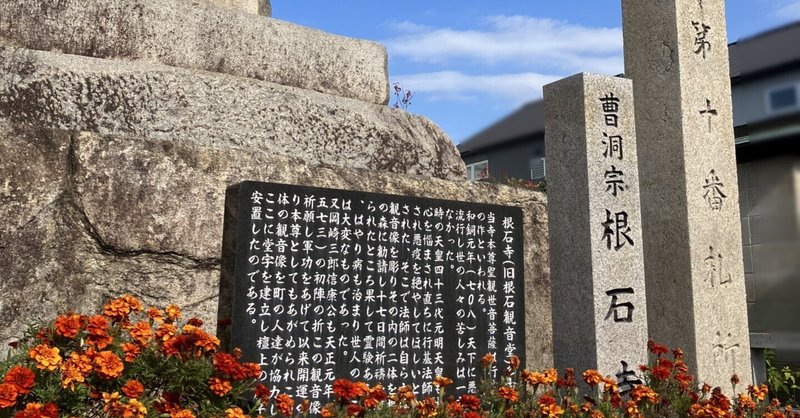

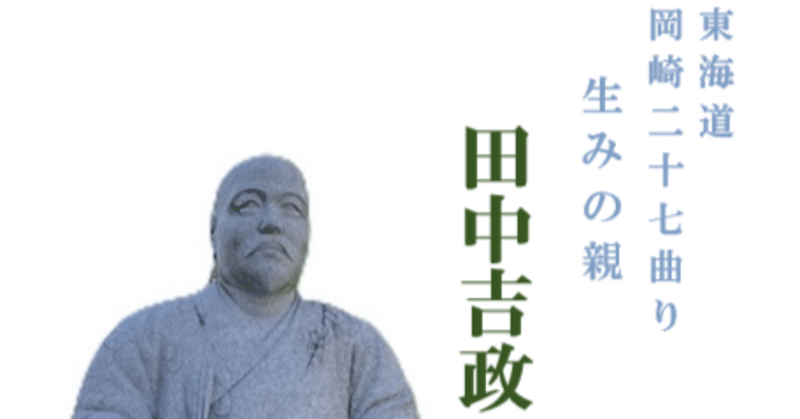

【東海道】岡崎二十七曲りを歩く⑧籠田公園~材木町(寄り道:空襲の碑、秋葉神社常夜灯、岡崎城信濃門跡、東海道・岡崎二十七曲りの生みの親 田中吉政公の像)

はじめに「東海道・岡崎二十七曲り」を歩き切って早2か月強。 記憶が覚めぬうちに……と思いつつ、双月。時間が過ぎるのは早いものだ(遠い目)。 諸般の事情でなかなか執筆が進まないが、とにかく完走はさせたい。 (確定申告がある方、がんばりましょうぞ) 今回の旅の概要前回までの旅路は以下の記事を参照いただけると幸いだ。 今回の旅を以下のとおりにお示しする。 今回の旅の始点は籠田総門角常夜灯今回の旅は籠田総門角常夜灯(旧:岡崎城外郭)から始める。 「籠田公園北西」の信号を名古