崖の駅 分倍河原

東京都府中市にある分倍河原駅は、京王線と南武線の接続駅です。そしてその立体交差に天然の崖を利用しています。

分かり易いように、標高55mを境目に色分けした地図です。青が低く、緑が高くなっています。この段差は府中崖線と呼ばれています。崖と言っても高低差は6mくらいで、何も知らなければ気にならないくらいの段差です。これは昔の多摩川が土地を侵食して出来たものです。上の地図の下部に多摩川が写っていますが、川の流れに沿って段差が続いているのがわかって頂けると思います。分倍河原の河原とは、その名の通りかつて河原だったところに駅があるからです。崖線を沿うように走るのが南武線で、分倍河原駅で南北に交差しているのが京王線です。

分倍河原駅は1925年に玉南電気鉄道(合併前の京王線)屋敷分駅として開業しました。実はその頃の駅は今とは違う場所にありました。崖の上を東西に走る、甲州街道(現在の旧甲州街道)沿いにありました。

中央の+マークがあるところが屋敷分駅のあった場所(おおよそ)です。開業から四年後の1929年に南武線と連絡の為に南に200mほど移動し、分倍河原駅と名前が変わりました。立体交差を一から作るより、崖の段差を利用しちゃえばいいじゃん、という事です。駅の移転といっても、当時の駅は今よりずっとシンプルなものだったので、割合簡単に出来たと思います。

これは大正時代の調布駅です。おそらく屋敷分駅も似たような物だったと思います。

これが崖の上の京王線です。右端に駅のホームがちらっと見えます。線路は地面と同じ高さですね。新宿方面は左側になります。

これが崖の下。写っていませんが、分倍河原駅はこのすぐ左側にあります。これも新宿方面は左側です。京王線が高架になっていますね。京王線が高くなっているのではなく、地面が下がっているのです。これが府中崖線の段差です。大正時代の高架はどんなものだったのでしょうね。

駅が移転して甲州街道から離れても、多くの人は街道を使って駅へアクセスするわけです。なので当然の如く分倍河原駅から甲州街道までの200mは人通りが増え、その結果として商店街となりました。

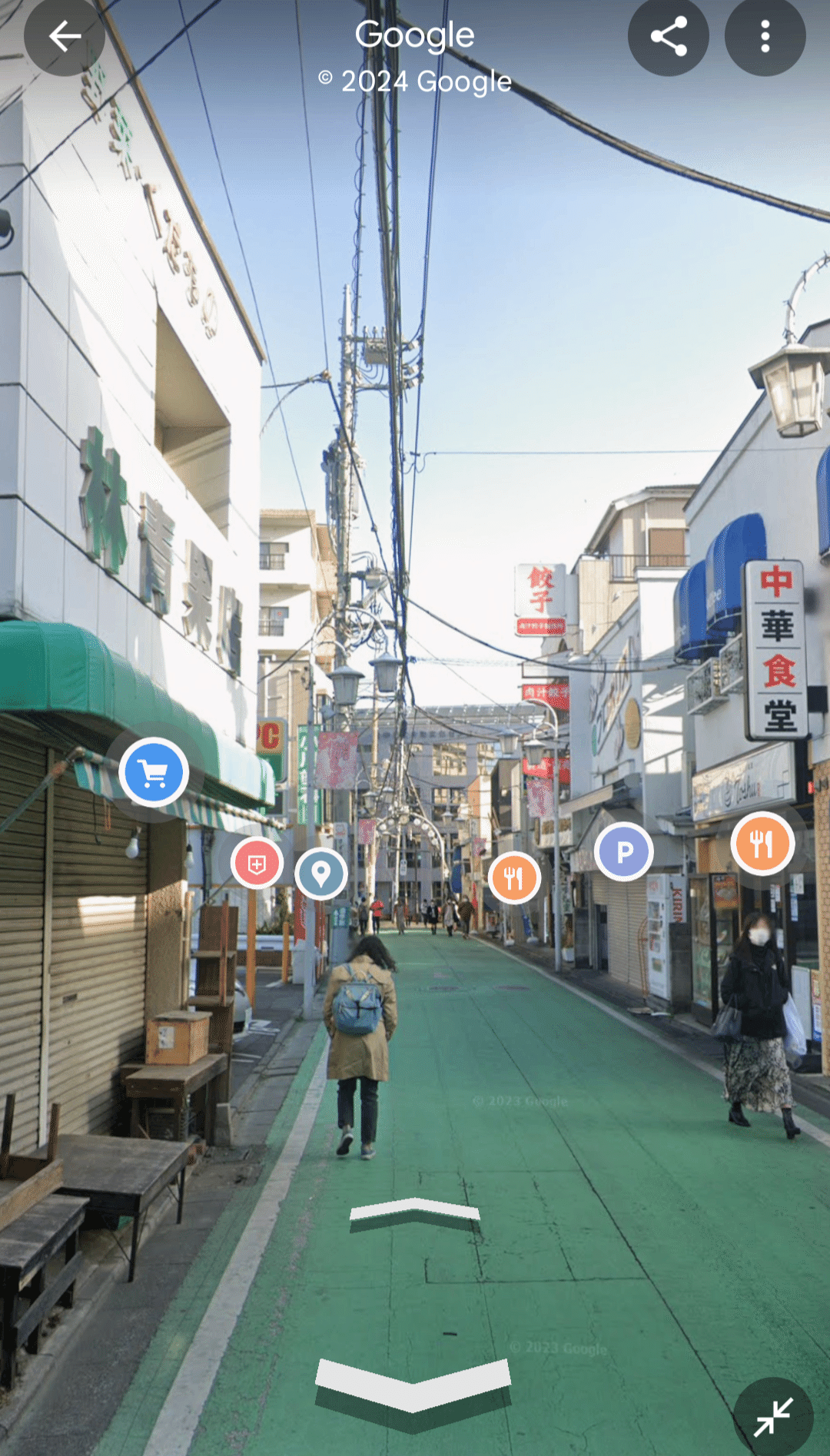

これは現在の分倍河原駅商店街を駅側から北に向かって見たところです。商店街の突き当りが旧甲州街道です。

分倍河原駅は改築が困難な駅となっています。崖の上(北側)の商店街は上の画像の通り道幅が狭く、工事車両が入れるような道ではありません。反対側は崖で、しかもその下の南武線が邪魔をしています。なので駅舎が近代化していません。

どうですかこの違い。ちなみに利用客は分倍河原駅の方が多いです。京王線と南武線が接続しているからですね。分倍河原駅も昨今の流れにのって駅ビルを建ててショッピングモールにしたりすればお金がもっと入ってくると思いますが、立地が複雑なせいでいつまでも昔のままの愛らしい駅となっています。そのせいか、商店街も廃れる事なく昔のままに活気のある姿を留めています。

これは2009年に分倍河原に開業したMINANOというショッピングモールです。スーパーやブックオフやレストランが入る、いわゆる普通の現代型ショッピングモールですが、これは崖の下、分倍河原駅から南に数分離れた立地となっています。本当はこういうやつを駅の上とか真横に建てたかったんではないかなと推測します。

駅から少し離れてしまっているものの、崖の下側はもともと河原だったという歴史的理由から開発が遅れていて店も少なかったので、地元民で賑わうショッピングモールとないっています。

個人的には昔のままの分倍河原駅をいつまでも留めておいてほしいと思いますが、駅の老朽化も問題になっているのでいつかは変わってしまうでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?