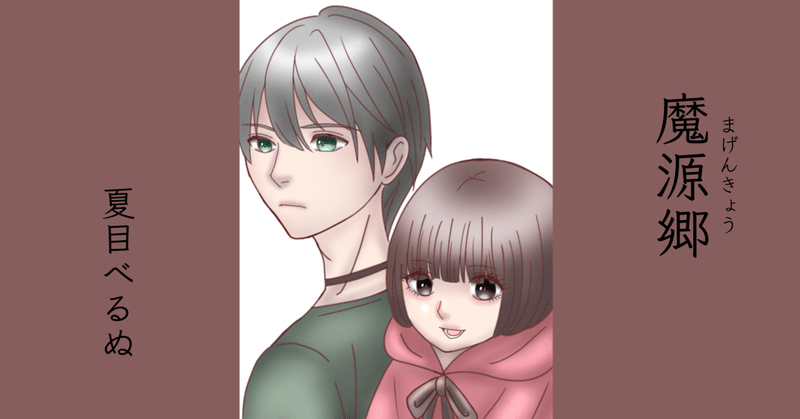

魔源郷 第4話「キャット・レディ」

潮風の漂う港町。

猫がいた。何十匹、様々な模様の猫がのびのびと暮らしている。

時折漁師たちの投げてよこすおこぼれが、彼らのご馳走だった。

平和な所だった。

「フィン。本当に、ここにいるのか…?」

ジンジャーが、フィンの肩を叩いた。

フィンは、花屋の前で花をじっと見ていた。

「いい匂いだなあ…。」

フィンは、ジンジャーの言葉に気付かぬ様子で、花に見とれていた。

「おい。」

再度、ジンジャーは、フィンの肩を叩いた。

「駄目よジンジャー。フィンには、こうした方がいいの。」

アリスは、とてとてとフィンに近付くと、耳元に向かって、

「きゃあああああ!!」

と、大声を出した。

「な、な、何だ!?」

フィンは驚いて、思わず手に持っていた花を落としてしまった。

「何するんだ。せっかくの花が…。」

「さっきから、ジンジャーが呼んでたのが、分からないの?」

「ん?何だ?」

地面に落とした花を拾い集めながら、フィンは言った。

「今の話…聞いてなかったんだな…。」

「あ、ちょっと待った。お会計するから。」

フィンは花を買った。

赤い花と、桃色の花と、黄色の花の、花束。

それを大事そうに抱えて、フィンは満足そうに笑った。

「うまそうだ。」

「…まさか、それを食うのか?」

ジンジャーが、驚いたような顔で言った。

「ああ。」

「……。」

ジンジャーは、何ともいえない表情になった。

「フィンはね、そのへんに生えてる草とか、果物しか食べないんだって。肉が駄目なんだって。でも、ジンジャーだって、人間の血しか飲まないでしょ?あたしは何でも平気だけど。」

「しかし…花を食うとは…本当におかしな奴だな。」

「で?何だって?」

「…ああ。この町に、本当に魔物がいるのか?見た所、平和そうな所だが…。」

「気配がするんだ。だからこそ、この町に来たんだ。」

フィンたちは、人間の乗っていた船に乗り込んで、ここまでやって来た。

船が上陸したとき、乗っていた人間の十数人ほどが死んでいた。

「しかし、魔物の噂すらないとは…。平和すぎる。」

「魔物というと、人々にとっては大抵、魔獣のことだからな。この町にいる魔物は、うまく人間の中に溶け込んで生活しているのかもしれない。」

「また、バンパイアだといいんだがな…。」

ジンジャーは、何かを思い出しているかのように、目を細めた。

「俺の親友…ブランデーは、今どこにいるのか…。」

「ふうん。友達なんだっけ。そいつもバンパイアなのか。」

フィンは花束の中から、花びらを一枚取って口に入れた。

「ああ。遠い昔に別れてしまったんだが…。それでも、あいつの顔は覚えている。いつだって、忘れたことはない。」

「きっと見つかるわ。」

アリスがジンジャーに向かって微笑んだ。

「あたしとジンジャーが会えたんだもの。」

そう言って、アリスはフィンに抱きついた。

「フィンが見つけてくれるよね。」

「え?」

もしゃもしゃと花を食べながら、フィンは気のない返事をした。

「…もう。フィンを頼りにしてるんだから。だって、魔物の気配が分かるんでしょ。」

「まあね。」

「これを使うことが出来れば…。」

ジンジャーは、銀のオカリナを取り出した。

それを見ると、アリスは急にがたがたと震えて、顔をしかめた。

「やめて…。」

「分かってるよ。ごめん…。」

ジンジャーは、オカリナを懐にしまった。

「でもそれのおかげで、アリスの正体が分かったようなもんだろう?」

花を食べるのをやめて、フィンが言った。

「要はアリスに聞こえなきゃいいんだ。それか、アリスが変身しても、俺が止めてやる。」

「いやよ!」

アリスが強く言った。

「変身したくないの!だって…怖い…あの音…。」

アリスは俯いた。

「まあ、どっちにしろ、まずは魔物を見つけるのが先だろう。」

フィンはにっと笑って、アリスの頭を軽く叩いた。

夜の街を、ジンジャーは一人で彷徨い歩いていた。

フィンたちは宿をとって眠っていた。

誰もいないかのように静まり返った街。

血を求めているのではなかった。

いつものように、オカリナを吹きたかったのだ。

アリスのことを考えて、かなり遠くの方まで歩いてきたつもりだった。

距離は関係ないのかもしれなかったが、なるべく離れようと思った。

危険かもしれないが、いざというときには、傍にフィンがいる。

人通りはないが、やけに猫に出会った。

猫は、光る目でジンジャーをじっと見て、どこかへ去っていく。

橋の上まで来て、ジンジャーは足を止めた。

銀のオカリナを取り出して、吹いてみた。

しばらくそうして橋の上に立っていたが、特に変化はなかった。

いつものことだ。

この間、アリスが来たときには驚いたものだった。

今まで、このオカリナはただの楽器なのではないかと疑っていたが、あれで分かった。

このオカリナは、バンパイアを引き寄せる。

かつては、旧世界で使われていた。

バンパイアを操る道具として。

朝日の光で、ジンジャーは目覚めた。

いつの間にか、橋の上で眠ってしまっていたらしい。

ジンジャーは急いでマントのフードを被り、その場を去ろうとした。

そのとき、傍らに、大きな猫のようなものが丸くなって寝ているのを見つけた。

猫にしては、体が大きい。

大きな犬ほどの大きさだった。

長く赤い毛に覆われた、しなやかな体を横たえて、その猫は眠っていた。

何か気になって、ジンジャーは猫の頭に触れた。

猫は、目を開けた。琥珀色の瞳が、ジンジャーを見つめた。

「ニャアアア…ゴロゴロ…。」

猫は甘えるように鳴いて、喉を鳴らしながら、ジンジャーに顔を摺り寄せてきた。

「変わった猫だ…。」

ジンジャーは猫を撫でてやると、日を避けて路地裏へと急いだ。

すると、猫もその後を追って走ってきた。

「何だ?えさなんか持ってないぞ。」

しかし猫は、ゴロゴロ言いながらついてくる。

「やけに人懐っこい奴だな…。」

別に追い払うこともないので、ジンジャーはそのまま放っておいた。

とうとう、フィンたちのいる宿まで、猫はついてきた。

人に怪しい目で見られながら、ジンジャーはフィンたちの部屋に入った。

その猫も一緒に、すばやく部屋の中に入り込んできた。

「何だ?そいつは…。」

フィンが、猫を見て言った。

「何故か付いて来たんだ。」

猫はぐるぐると喉を鳴らしている。

「かわいいね。猫にしては、大きいけど。」

アリスが、猫に触った。猫はアリスにも顔を摺り寄せた。

「おい…待て…こいつは…。」

突然、フィンが猫の頭に手を当てた。

猫は目を閉じて、じっとしていた。

「…驚いたな。こいつは、魔獣だ。」

「何だって!?」

「しかも、変身しているんだ。猫に。本性は人の姿だ…。」

「ニャア。」

猫はフィンに顔を摺りつけた。

「そうか。それで…。お前は、テキーラというんだな。」

「何だ?フィン、そいつが何を言いたいのか、分かるのか?」

「魔獣の心が読めるんだ。」

「そうか。」

「…分かった。」

突然、フィンは立ち上がって部屋を出て行った。

「二人とも、ここで待ってろよ。その猫と一緒に。」

そう言って、出て行った。

数分後、フィンは赤い女物の服を持って戻ってきた。

「どうするんだ。」

「元に戻すんだよ。」

「そんなことが、出来るのか?」

「アリスと同じだ。最も、こいつは、今まで猫として生きてきて、すっかり自分の正体を忘れていたらしい。」

「…もしかして、俺があれを吹いたから…。」

「ん?またあのオカリナか?」

「ああ…。アリスに異常はなかったか?」

「なかったと思うが。」

「…。」

アリスは少し怪訝そうな顔で、ジンジャーを見た。

「静かにしててくれ。」

フィンは、足を折り曲げて座っている猫の体に赤い服を掛けてやり、猫の頭に手を触れると、目を閉じた。

猫は、気持ち良さそうな表情で、目を閉じている。

それが数秒間続いて、猫の体は次第に形を変え、人の姿へと、変わっていった。

猫は、完全な若い女の姿になった。

腰まで伸びた、真っ赤なふわふわと波打つ長い髪、赤い服にくるまれている白い肌、琥珀色の瞳。赤い唇。

ぞくりとするほど、美しい。

やや吊り上がった目を大きく見開き、女はぼーっとしていたが、フィンを見ると、妖艶な微笑みを浮かべた。その口元から、鋭い牙が覗いた。

「ウウ…。」

嬉しそうな声を上げて、そのままフィンに抱きつこうとしてきたが、フィンがそれを押し止めた。

「…お前の言った通りの服を買ってきてやった。それを着るんだ。」

「ウアア…。」

気が付いたように、女は服を手にとって、それを着た。真っ赤なドレスで、胸元が大きく開いており、腰の所で引き締まって、スカートは膝までの長さだった。それを裸の上に、そのまま着た。

「ウイ。」

満足そうに、女は笑った。

「テキーラ…とか言ってたな。」

ジンジャーの問いに、女は振り返った。

「ウイ。」

「それがお前の名前なのか?」

女は頷いた。

「ウアア~…。」

テキーラは何かを訴えるかのように、ジンジャーを指差して、今度は自分の胸に手を当てて、にっと大きく口を開けて、鋭い牙を見せた。

「何なんだ…?」

ジンジャーには、テキーラが何をしているのか分からず、戸惑ったように顔をしかめた。

「テキーラは、言葉を話せないんだ。長い間、猫として生きてきたために、言葉を忘れちまったらしい。」

フィンが言った。

「そうだったのか…。」

「どうやら、お前の仲間だと言いたいらしいが…。もしかしたら…。」

「そうか…あのときオカリナを吹いたんだ。そして気が付いたら横にテキーラがいた。このオカリナは、バンパイアを呼び寄せる。じゃあ、お前も…。」

「ウイッ!」

テキーラは、目を見開いて、何度も何度も首を縦に振った。

「フィン…すごいな。お前のお陰で、また見つかった。」

ジンジャーは、嬉しそうな微笑みを浮かべて、テキーラを見つめた。

「ウウッ。」

テキーラは、まるで猫のように、フィンに顔を擦り付けてきた。

「おい、やめろって。もう猫じゃないんだから。」

大人の女がそのような仕草をしている様子は、とても奇妙だった。

「ウッウッウッ。」

テキーラは、悪戯っぽく笑った。

「テキーラさんも、あたしと同じ…バンパイアなのね?」

アリスも嬉しそうに微笑んだ。

「あたしはアリス。よろしく。」

するとテキーラはアリスに抱きついて、アリスの頭を激しく撫で回した。突然のことに、アリスは面食らっていた。

「ウウ!」

テキーラは、ジンジャーに飛びつこうとして、転んだ。

「ウウ…アア…。」

痛そうに頭を抱えているテキーラ。ジンジャーは優しくテキーラの頭を撫でた。

テキーラは琥珀色の美しい大きな目で、じっとジンジャーを見つめ、にこっと笑って見せた。口元から牙が飛び出し、可愛らしい笑顔だった。

「何というか…無邪気な奴だな。俺はジンジャーだ。」

テキーラは、くるっと後ろを振り向くと、フィンに向かって猫のように四つ足で走っていった。

「フィ…ン…。」

フィンは、さっと両手を前に出して、テキーラを防ぐようにして身構えた。

「フィン!」

そんなことにはお構いなしに、テキーラはフィンに飛びついてきた。

「おいおい…止めろ…。」

テキーラは構わず、フィンの顔を舐め回した。

「はは…すごいな。」

それを見て、ジンジャーは苦笑していた。

「フィン…。」

アリスは心配そうな表情になって、フィンの足にしがみついた。

フィンは、テキーラに抱きつかれ、足にはアリスにしがみつかれて、身動きが出来なくなった。

「く、苦しい…。」

フィンは呻き声を上げた。

「フィン、もてもてだな。」

楽しそうにして、ジンジャーは笑っていた。

「助けてくれ…。」

それは、しばらくの間続いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?