魔源郷 第16話「二人の猟師」

「退屈だなあ…。」

走る馬車の中で、ラムが呟いた。

もうすっかり、フィンは熟睡していた。

ジンジャーは腕組みして、何かを考えているような顔つきをしていたかと思えば、時折、横目でラムを監視しているように鋭く様子を窺っていた。

テキーラは、うつらうつらと眠そうに頭を上下させていた。

アリスは、馬車の席の隅に座って、窓の外を見ていた。

外を見ても、真っ暗で、何も見えない。

空に星がきらきらと輝いているのが見えるばかり。

しかしアリスは景色を見ているわけではなかった。

ラムの言っていたことが気になっていたのだ。

「アリス。」

ジンジャーが、それを察したかのように声を掛けてきた。

不安げな表情で、アリスはジンジャーを見た。

「気にするな。」

「……。」

「アリスは何も気にすることはないんだ。それにもう一人じゃないだろう。俺が支えになってやるよ。」

「…ジンジャー…。」

アリスは黒い瞳に涙を浮かべながら、微笑んだ。

二人を冷めた目で見ながら、ラムは酒瓶に入っている血を飲んでいた。

そして、目の前で熟睡しているフィンを見た。

一見、無防備に見える。

しかしラムは感じていた。

フィンの背中の方から何か恐ろしい気配がするのを。

「何か」は分からないが、そのために下手なことは出来ないと分かっていた。

目を開けると、白い光が見えた。

夢か現実か。

目の前に人が立っている。

白い人物。

ゆらゆらして、うまく見えない。

感覚が戻ってくるにつれて、その人の姿がはっきりしてきた。

そして「自分」に気付いた。

生きていた。

あの瞬間、死んだと思ったのに。

バンパイアに襲われたときに。

「これは…夢?」

「夢じゃない。何とか助かったようだな。危ない所だったが。」

その人は、背中に大剣を装備した猟師の青年だった。髪と肌が白いために、ぼんやりした目には、白い人物に見えていた。

「ここは…。」

身を起こして見回すと、ごく普通の部屋の中だった。

ベッドから起き上がろうとしたが、頭がくらくらして、起き上がることが出来なかった。

「ひどい貧血の状態なんだ。無理をするな。」

「あの…私はマリー…。あなたは私を助けてくれたの…?」

「丁度通りかかったからな。倒れていたあんたを喰おうとしていた魔物がいたんだ。そいつらを追い払って、この宿まで運んできた。」

「でも…私はバンパイアに襲われて血を吸われたのに、生きているなんて…。」

「かろうじて、命を取り戻したんだ。」

「とにかく、あなたにはお礼を言うわ。猟師ね、私と同じ…。名前は?」

「フィン。」

「フィンさん、ありがとう。」

マリーは頭を下げた。

「しばらく休んでれば動けるようになるだろう。それじゃ、俺はこれで…。」

立ち去ろうとしたフィンに、マリーは声を掛けた。

「待って。あなたは私と同じ猟師…。聞きたいことがあるの。」

「何を?」

「私はこのままでは、どうしたらいいか分からなくて…。話を聞いてもらいたいの。いい?」

フィンは無言で、椅子に腰掛けた。

「…ありがとう。私はこう見えても猟師なの。両親と弟を魔物に殺されて、魔物を憎んで、許せないと思った。それで猟師になった。魔物を退治して人間を守ること。それが私の一生の使命だと思った。でも、あることがきっかけで、自信を失くしてしまった。人間が…人間を殺しているのを見て。」

「よくあることだ。」

「その町では、人間を魔物に仕立て上げて、町の人たちがまるでお祭りでもするように集まって、その人を火あぶりにして殺していたのよ。」

「知らなかったのか?そういうことは、一つの町だけじゃない。他の所でもあることだ。珍しくない。」

「そう…知らなかった。猟師になってたったの数年しかたってないし、殺した魔物も数えるくらいだし。私はまだまだ未熟者なのね。でも、とても嫌だった。悲しかったし、何も出来ない自分も情けなくて嫌だった。」

「それで、猟師をやめたいと思ったのか?」

「そう。それで迷ってたの。」

マリーは下を向いて、ため息をついた。

そこへ、すっとフィンが水の入ったコップを差し出した。

「…ありがとう。」

水を飲み、マリーはしばらく何かを考えるように俯いていた。

「ねえ、フィンさん。あなたはどうして猟師を?」

マリーは顔を上げて、フィンを見た。

「やらなければならないから。」

「それはどういうこと?あなたに課せられた義務という意味に聞こえるけど。」

「そういうこと。それ以外に理由はない。」

「誰かに頼まれたの?雇われているとか?」

「俺の意志でやるべきことをしているだけだ。」

「そう…。そんなふうに言い切れたらどんなにいいか…。でも、それは生きるためだとかそういうことじゃないみたいね。生きるためにお金を得る、そのために猟師をして稼ぐというのが普通の答えだと思うもの。でもあなたはそうは言わなかった。」

「表面上は普通の猟師としてやっているが、本当は猟師じゃないんだ。猟師じゃないというか何と言うか。まあ、とにかく俺の場合はそんな感じ。」

フィンは苦笑した。

「何だかあなたはいろいろなことを分かってそうね。私と変わりなさそうな歳に見えるのに。私が世間知らずなだけなのかしら…。悩んで苦しんで…それが普通にあることだなんて、知りもしなかった。真剣な自分が馬鹿みたいに思えてくる…。」

マリーは視線を落とした。

「人間が嫌になったか?」

「ちょっとね…。」

「そんな奴らのために魔物を殺しているのが、馬鹿らしくなった?」

「そこまでは思ってないけど…。でも…私は何か勘違いをしてたみたい。魔物と戦ううちに、人間を守っている気になってた。でも、本当は、違う。私は自分のために…、自分の憎しみのために、魔物を殺してたんだわ。猟師になったのだって、復讐したいと思ったから。」

「その復讐とやらは、魔物をどれだけ殺せば果たせるんだ?一生?死ぬまで?」

「…分からない。」

「あんたの憎しみは人殺しを見ただけでくじけるくらい弱いもんなのか?」

「…今でも忘れないわ。私の家族を殺した魔物の姿。それを思い出すたびに、憎しみが湧いてくる…。あのとき、人が人を殺しているのを見たとき、彼らが魔物に見えた…。そして、今度は自分が魔物に襲われた。でもその魔物はとても哀れに見えたの。今までは、人間を襲っている魔物を殺してきた。でもその魔物は干からびて、倒れていた。だからつい助けてしまったの…。正気じゃなかった。何も考えていなかったのよ。」

「いや…結果がどうなろうと、あんたは正しいことをした。」

「あのバンパイアが、他の人を襲うかもしれないのに?私は何てことを…。」

マリーは顔を覆った。

「例えそうなったとしても、それはあんたのせいじゃない。それはそのバンパイアが自らの意志でやることだ。」

「でも私は無関係とは言えないわ。正しいことをしたなんて思えない。私のような思いをする人が増えるかもしれないのよ。魔物を憎んで…。」

「理解しろとは言わないが、あんたは魔物を殺すよりも正しいことをしたんだ。俺はそう思う。」

「…どういうこと?あなただって、魔物を殺すんでしょう?」

マリーは顔を上げ、フィンを見つめた。

「あんたは本当に真面目なんだな。大抵の猟師は何も考えてない。魔物が金になると思ってる奴らばかりだ。あんたは、魔物を憎んでいながら、魔物を生き物と思っている。」

「私は、魔物のことをよく知らない。ただ、人間の敵だと思ってた。でも、魔物は魔物という理由で殺されていいのかって…何だか混乱してきたわ。私、おかしいのかな。魔物に襲われて死にかけたのに、何言ってるんだか…。フィンさん、あなたはまるで魔物の味方みたいなことを言うのね。」

「別に味方でも敵でもない。ただ他の人間より、魔物のことを知っているだけだ。」

「魔物を知っている…?」

「ああ。」

「フィンさん…、命を助けて頂いた上に、こんな私の話を聞いてくれて本当にありがとう。何か…分かったような気がする。何となくね。私は何も知らなさすぎる。それがよく分かった…。」

マリーはやつれた顔に微笑みを浮かべた。

「あんたが動けるようになったら、魔物に会わせてやろうか?」

「…え?」

「俺は魔物の気配が分かる。ここから西の方向に、魔物が集中しているような気配を感じるんだ。まるで小さな町みたいな感じだ。多分、そいつらは魔獣じゃない。そこへ行く途中だったんだ。あんたも来るか?」

「フィンさんはそこへ何をしに行くの?」

「何って…なんとなく。」

「なんとなく?魔物を退治しに行くんじゃないの?」

マリーは呆れたような顔をした。

「俺は魔物を殺しはしないんだ。消すことはあっても。」

「魔物を…消す?」

フィンは頷いた。

「そう…。面白そうね。」

マリーは笑った。

数日後、その町から猟師が二人、共に西へと旅立った。

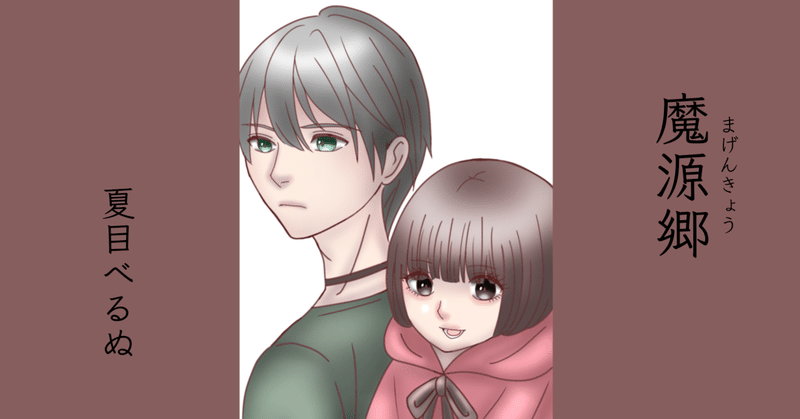

一人は背中に大剣を装備した銀髪の男。

もう一人は腰に銀の剣を装備し、黒い帽子を被って、緑色のマントを着た、男装の女。

一人は「なんとなく」、もう一人は「答え」を求めて、そこへ向かった。

フィンが目を開けると、馬車の窓から明るい日が差し込んでいた。

馬車は止まることなく、進み続けている。

(眠っている間に、過去の夢を見ていたのか…。)

頭がはっきりしてくるにつれて、フィンは、次第に現実へと戻ったように感じた。

バンパイアたちは皆、眠っていた。

フィンは窓のカーテンを閉めて、日光を遮断した。

「止めてくれ。」

フィンは外の御者に向かって言った。

御者は振り向きもせず、止まりもしなかった。

「おい。」

もう一度声を掛けると、御者はびくりとして、振り返った。

「な、何です?」

「止めてくれって言ったんだが。」

「は…はあ。」

御者は馬車を止めた。

川の水で顔を洗った後、フィンはその辺に生えていた雑草をばりばりと食べ始めた。

遠くの山々を、昇ったばかりの太陽が照らしていた。

「あ!」

フィンは思わず声を上げた。その視線の先には、小さな青い鳥がいた。

鳥は川の中の小島に止まって、羽を休めていた。

それをフィンはぼんやりと見つめていた。

しかし突然響き渡った悲鳴に驚いて、鳥は空へ飛び立っていった。

馬の悲鳴だった。

フィンが振り返ると、馬も御者も倒れていた。

「何だ…?」

倒れている馬と御者に駆け寄っていったが、既にどちらも死んでいた。

「食事さ。」

後ろから声を掛けられ、振り返ると少し離れた所に、白い帽子を被ったラムが立っていた。

「またお前か…。」

フィンはしゃがんだまま、下からラムを睨み付けた。

「馬は違うけどね。」

ラムは血まみれになった短剣を投げ捨てた。

「何考えてんだ。ルビーまで、歩いては行けないぞ。」

「何だか行かせたくなくてね。」

「何?」

「やめた方がいいよ。そんな所に行ったって、時間の無駄さ。」

「お前の意見なんか聞いてない。ふざけるな。」

フィンは立ち上がって言った。

「僕は真剣だ。僕は行きたくないんだよ。」

「じゃあお前はもうこれ以上ついて来るな。」

「それは出来ないね。」

「いい加減にしろ。お前は一体、何がしたいんだ?」

「お前を殺したいのさ。」

ラムの目が鋭く光り、いきなり、すばやく取り出した短銃をフィンに向けて撃った。

ドオオーーーン

銃弾が、フィンの心臓を正確に貫いた。

フィンはその場に倒れた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?