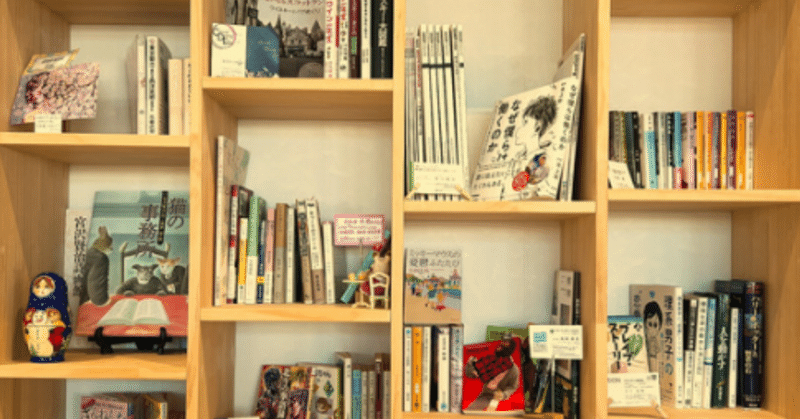

私設図書館の館長をしている話。

昨年から地元の私設図書館の館長をしている。館長と言っても、小さなスペースの管理だし、そこまで利用者は多くないし、大袈裟な気もする。友達には「すさんでるよね」と言われてチクりと心が傷んだこともある。けど、この場を守る・作ることを通して感じるのは「続ける」ことがいかに大切かということだった。

わたしの取り組みは地域を盛り上げよう、元気にしよう、みたいな動きの一つに該当するのかもしれない。少なくとも今まで地元にはなかった私設図書館ができたのだから、「新しいものが生まれる」ことが地域の盛り上がりにつながるとするならば、活性化の取り組みなのかもしれない。

ただ、別に新しいことやものが生まれたからって地域が盛り上がることはないし、そもそも盛り上がることが地域にとって幸せか?住民が望んでいることなのか?という疑問がある。

自分の地元は農山村ではなく過疎が深刻な問題ではない地域だから、今すぐ地域を活性化しないといけないということが課題ではないように見える。

でも、新しいことを始めることで今まで声を上げられなかった人やなかなか地域に関わりづらかった人が主体的に関われることができるのなら、意味があるのではと悩みながら動いている。

目に見える効果やゴールを敢えて求めないというのが自分の取り組みでは必要だと感じている。だから、ただ目の前のものを続けることに重きが置かれる。

少しアカデミックに表現するならば、行為を続けることで構造が生まれる、ということなのかもしれない。

本棚をお金を払ってレンタルして自分の本を置いているおばあちゃんは、家に眠っていた本を置くことで人の目に留まることができて嬉しいと毎回話している。

放課後、高校生がふらっと立ち寄って、私にいろんな話をしながら私設図書館に置いているノートに落書きをする。

こういう、小さな場を作り、守ることは、大きなシステムに依存しない人々の主体性を活かすことにつながって、一種の「社会運動」と呼べるのかもしれない。

人気のお店みたいになってしまったら、この場の良さは失われてしまう気がする。行き来が自由で流動的でありながらも「止まり木」のように人が集える場があることは、大都市だけではなく車社会で意外にも(?)人間関係が希薄になっている地方においても必要なのだと思う。

悩みながらも、自分自身が余白を大切にするためにも、この場をしばらくは守り続けたいし、作り続けたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?