(27)「無形」-竹簡孫子 虚実篇第六

ここからは孫子の兵法の奥義中の奥義「無形」について解説します。

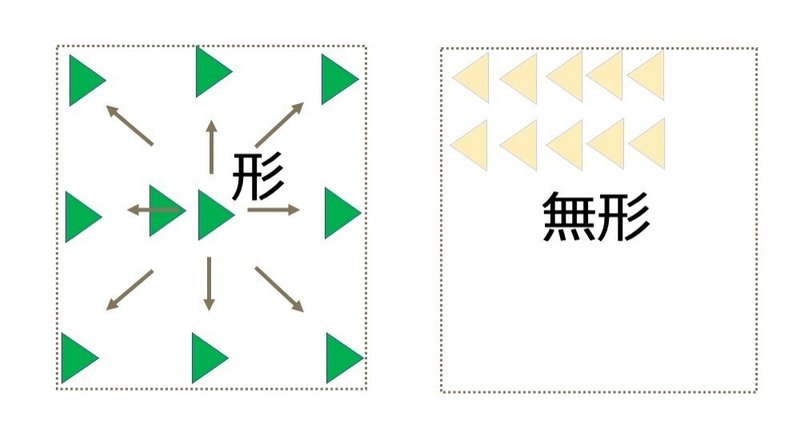

「無形」を理解するためには「形」が何なのかを知らなければなりません。「形」を単なる軍の態勢、形としての形と解釈していると「無形」の本質を理解することはできません。

「形」は戦力充実、戦力集中の状態であり、攻撃力も防御力もあるが、敵からは状況を把握されてしまう体勢です。

「無形」はその反対で、戦力が拡散し、秘匿されるが、その時は攻撃力も防御力もない体勢のことです。

その様子を次のように述べています。

【書き下し文】

微(び)なるかな微なるかな、無形に至る。

神(しん)なるかな神なるかな、無声に至る。

故に能く敵の司命と為(な)る。

【現代訳】

なんと上手く隠すのであろうか、相手に察知させない「無形」に到達することは・・・

なんと霊妙で不思議であろうか、少しの気配も感じさせない「無声」に到達することは・・・

「無形」、そして「無声」に到達するからこそ、敵の運命を支配することができるのです。

「微」は、「隠す」「秘匿する」と解釈する。一般的な解説書では、「微細」「かすかな」と解釈しているものが多いですが、「字訓」では「隠す」「秘匿する」という意味があるため、ここではそれにならいました。

「無形」は、軍隊の大部分を使った隠密行動と言えます。軍隊の運用ではなく、城や拠点への配置を、相手に気づかれず、いつの間にか行う。

では、「神」とは何か。同じく「字訓」を紐解くと、霊妙な人為を超えた働きという意味があります。ここでは「霊妙で不思議」と解釈しました。

この「神」の意味、境地については篇の最後で「能く敵に与(したが)いて化(か)するは、之れを神と謂う」とあり、この後の解説で詳細を述べたいと思います。「(29)無形の性質」で開設予定です。

「形」は戦力集中、戦力充実の姿ですから、基本的には一つしかありませんが、「無形」は、敵に窺い知れない秘匿状態で、自由に形を変えることができます。

「無形」であればこそ、敵の虚を突くことができ、また敵からの反撃を受けても素早く遠くに移動することで、敵軍は追いつくことができません。自軍は「佚」で、敵軍は「労」であるからこそ、この「無形」が実行できます。

そして「無形」であれば、敵軍は我が方の体勢や動きを把握することできないため、敵軍は我が方に多方面に備えなけれなならなくなります。

敵軍の各部隊が「労」であればあるほど、多方面への注意を失い、また助けるだけの余力を失っているため、孤立してしまいます。

「無形」の我が軍は、「無形」のまま戦力を一箇所に集中し、分散した敵軍に対して局地的に優位性を築きます。

彼我の戦力差が作りだせば、それが勢いとなって、強力な一撃でもって敵を撃破することができます。敵軍は戦力を発揮することができず「闘いなからしむ」を実現します。

では、このような連携を行うにはどうすれば良いでしょうか。虚実篇では、「戦う場所と日にちを知る」とあります。

これは用間篇で述べられるスパイによって情報を得ます。

情報をしっかりと集め、共有することで、助け合うことができます。情報があれば、千里の距離であっても連携して戦うことができるが、情報がなけれな数十里の距離でも連携することはできません。

「無形」は敵軍から我が軍の動き、体勢を秘匿するだけでなく、時と場所の情報を共有して連携して動く戦い方であります。

【書き下し文】

進むも迎う可(べ)からざる者は、其の虚を衝(つ)けばなり。退くも止む可からざる者は、遠くして及ぶ可からざればなり。故に我れ戦いを欲すれば、敵の我と戦わざるを得ざる者は、其の必ず救う所を攻むればなり。我れ戦いを欲せざれば、地を画(かく)して之れを守るも、敵、我と戦うを得ざる者は、其の之(ゆ)く所を謬(あざむ)けばなり。

故に善く将たる者は、人を形(あらわ)して形(あらわ)すこと无(な)ければ、則ち我れは専(あつ)まるも敵は分かる。我れは専まりて壱(いつ)と為り、敵は分かれて十と為らば、是れ十を以て壱を撃つなり。我れ寡くして敵衆きも、能く寡を以て衆(しゅう)を撃つ者は、則ち吾が与(とも)に戦う所の者約(やく)なればなり。吾が与に戦う所の地は知る可からざれば、則ち敵の備うる所の者多し。備うる所の者多ければ、則ち戦う所の者は寡なし。前に備うる者は後寡く、左に備うる者は右寡すく、備えざる无(な)き者は、寡からざる无し。寡き者は人に備うる者なればなり。

衆き者は人をして己れに備え使(し)むる者なり。戦いの日を知り、戦いの地を知らば、千里なるも戦う。戦いの日を知らず、戦いの地を知らざれば、前(まえ)は後(うし)ろを救うこと能(あた)わず、後ろは前を救うこと能わず、左は右を救うこと能わず、右は左を救うこと能わず。況(いわ)んや遠き者は数十里、近き者は数里なるおや。

【現代訳】

我が軍の進軍を敵軍が迎撃できないのは、「虚」、つまり意表を突くからです。我が軍の退却を敵軍が防ぐことができないのは、間合いが離れていて追いつくことができないからです。

だから我が軍が戦いを欲している時、敵軍が戦いを避けたいと思っていても、その意思に反して戦いに引きずり込むことができるのは、敵軍が必ず救出する場所を攻撃するからです。

我が軍が戦いを避けたい時は、仮に防御陣が簡素であっても、敵軍を我が軍と戦えないように仕向けられるのは、敵軍の攻撃目標の判断を間違わせるからです。

つまり優れた将軍は、敵軍の姿をあらわにしておきながら、我が軍の姿を隠すように仕向けることで、我が軍の戦力を一箇所に集め、敵軍には多方面に備えさせて戦力を分散させるのです。

我が軍は集まって一つになり、敵軍は十つに分れるならば、敵に十倍する戦力で攻撃することができます。

我が軍が小兵力であっても、第兵力の敵軍に対して、巧みに小兵力で大兵力を撃ち破れることができる理由は、我が軍が結集して戦うところで、敵軍が少なくなっているからなのです。

我が軍が結集して戦う場所を知ることができないようにすることで、敵軍は多くの場所に備えざる得なくなるのです。

敵軍が防御に備える場所を増やせば、戦場の兵力は手薄となります。つまり前衛を備えれば後衛が手薄になるし、左翼を備えれば右翼が手薄になるし、すべての場所に備える者は、常に手薄になるという訳です。戦力が手薄になるのは敵軍に備える立場にだからです。戦場で常に相手より戦力が多くできるのは、相手に我が方への備えをさせる側だからなのです。

敵が攻めてくる日時と場所さえわかっていれば、例え我が軍の防衛ラインが千里の距離に伸びきっていても有利に戦うことができるのです。しかし敵が攻めてくる日時と場所がわからなければ、前衛は後衛を助けることができず、後衛は前衛を助けることができません。左翼は右翼、右翼は左翼を助けることができません。

前衛に備えれば後衛が手薄になり、左翼に備えれば右翼が手薄になります。ましてや遠い場合で数十里、近い場合で数里の距離であっても救うことができません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?