(28)多勢の敵を無力化する-竹簡孫子 虚実篇第六

虚実篇の真骨頂は、多勢の敵を相手に、奇正の兵法を使い分け、敵軍に自軍を秘匿する「無形」によって、局所的に優位性を作り出す方法について述べました。そのポイントはいつどこで戦うのかという情報でした。

次からは、実際の強敵を想定して、どうするかについて詳細に説明していきます。孫武が仕えた「呉」の強力なライバルである「越」とどうやって戦うかであります。

【書き下し文】

以て吾れ之を度(はか)るに、越人(えつじん)の兵は多しと雖(いえど)も、亦た奚(なん)ぞ勝に益せんや。故に曰く、勝は擅(ほしい)ままにす可きなりと。敵は多しと雖も、闘い無から使むる可し。

【現代文】

以上のことからも、私は現在、戦争中の越国との地形や距離を考慮して、越兵が多いといっても、勝利の役に立たないと申し上げるのです。そして勝利は、我が軍の望むように手に入ると申し上げます。越国の兵数が多勢だからといっても、相手の戦力を結集させないで、優勢に戦う事ができないように仕向けられます。

「度(たく)」は、国土の大きさであると形篇で述べました。国土を測り比べると、「越」は人口が多く兵が多いと分かるわけです。

兵法の基本は、敵よりも優位を築くということです。これは正の兵法、正攻法です。

「越」を相手にすると相手の方が国土が大きくて人口も兵力も多い。では?どうするのか「奇」の兵法、「無形」を使うのです。そうすれば、勝利を望むままに手に入るという訳です。

「闘い無から使むる可し」とは、まともに戦えないということです。つまり戦力を集められず、兵が多くても優勢を築けないということです。

ここで虚実篇では、多勢の敵を無効化するために次の四つの方法を挙げています。

1動静の理

2死生の地

3得失の計

4有余不足の処

それではまず、本文を見てみましょう。

【書き下し文】

故に之れを蹟(あとづ)けて動静(どうせい)の理を知り、之れを形(けい)して死生の地を知り、之れを計(はか)りて得失(とくしつ)の計を知り、之れに角(ふれ)れて有余不足(ゆうよふそく)の処(ところ)を知る。

【現代訳】

そのためには、まず敵軍を尾行して行動の基準を探って、敵軍の全貌を把握した後に、戦力を集中させ、決戦する場所を決定する、そして決戦によって生じる戦果と損害を計算し、敵軍と実際に接触してみてから、脅威となる箇所や弱点を探ってから、戦いに挑むのです。

「之れを蹟(あとづ)けて動静の理を知り」とは、敵軍を尾行して形跡を見るなどして、敵の行動基準を探るということです。

食糧や物資が少なく現地調達しているといった行動がわかれば、相手の次の行動を読むことができます。

現代においても同じことが言えますが、どのような人であっても、全ての行動には意味があります。それをおこなった意図があるということです。

その場所に布陣するのも、陣を引き上げるのも、そのルートを通るのも、通らないのも意味がある訳です。

「之れを形(けい)して死生の地を知り」は、我が軍は戦力を多方面から集めて、彼我の関係が「虚実」になる場所を知るということです。この文章には、敵軍は分散して「虚」になっているというのは前提です。

敵軍にとっての「形」は、「虚」です。この「虚」は、「無形」によって多方面の備えることで作り出します。

自軍は「無形」によって状況や行動を秘匿し、敵軍の「虚」を突く際に、集結し、実となります。その場所こそが「死生の地」です。計篇の冒頭で述べられた「死生の地」はこの事です。

その次は「得失の計」です。これは作戦篇で述べられた利と害になります。

物資を運ぶ距離と時間から戦争でかかるコスト、戦場で調達できる物資や食料、勝つことで得られる戦力の増強などを計算します。

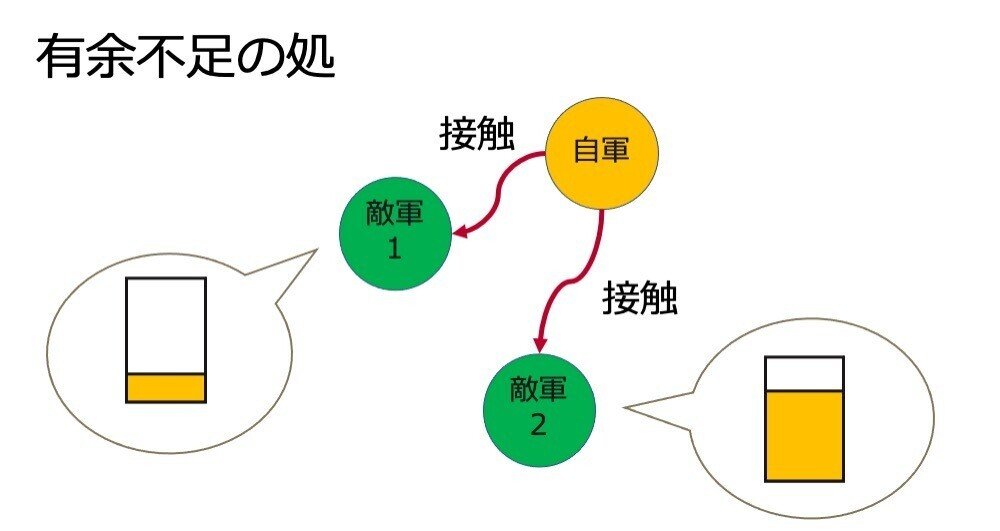

四つ目は、「有余不足」の処です。つまり敵軍の強点と弱点を知るという事です。そのためには実際に敵軍と接触して、どれだけの戦力があるのかを測ります。

実際に大規模な軍事行動を起こす前に、敵軍の状況や体勢を確実に理解しろという事です。できる、上手くいくという実証されなければ行動を起こさないという事です。

孫子は、この四つの方法で、確実に相手の行動を読めているのか、戦力を分散させて弱体化できているのか、自軍に損はないのか、実際にテストで戦ってみて確実であることを実証してから戦います。これこそが「孫子」における多勢の敵を無力化する方法になります。

「孫子」は冒険的な行動、賭けをするような決断はしません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?