(34)人間の性質を使う-竹簡孫子 軍争篇第七

孫子は、陰陽という自然の摂理に則っているため、その主張に一つの無理もありません。ましては根性論など持っても他です。

軍争篇は、非常に緻密な洞察をします。主導権争いに勝つための方法、軍隊の適切な動かし方について述べましたが、一つ問題が残ります。

それは兵士が計算通りに動くのかという問題です。軍争篇の後半は、人間の性質に言及していきます。人間の性質に則れば、自然に軍隊を動かすことができるという訳です。

「孫子」では、二つの観点から人間の性質を教えてくれます。

(1)兵士の意識や行動を集中させると組織が纏まる

(2)人間の性質には気・心・力・変がある

兵士の意識や行動を集中させる方法とは、連絡、情報伝達の事です。本文では鼓金や旌旗という道具が出てきます。鼓金や旌旗が大事でななく、意識を集中させることができると、兵士たちは一つにまとまるという法則を理解することが大切です。

【書き下し文】

是の故に軍政(ぐんせい)に曰く、言うとも相い聞こえず、故に鼓金(こきん)を為(つく)る。視(しめ)すとも相い見えず、故に旌旗(せいき)を為ると。是の故に昼戦には旌旗を多くし、夜戦には鼓金を多くす。鼓金・旌旗なる者は、民の耳目を壱にする所以なり。

民既に専一なれば、則ち勇者も独り進むことを得ず、怯者も独り退くことを得ず。此れ衆を用うるの法なり。

【現代文】

昔の兵法書「軍政」でも言うでないか、「声だけでは指示を伝える事ができないから、太鼓や鐘を作り、手振りでだけでは伝えられないから旗印を作ったのだ」と。そういうわけだから日中の戦闘では旗印を多くし、夜戦では太鼓や鐘を多くします。鼓金・旌旗を上手に使うということは、兵士全員の耳や目を一つに集めて集中させる目標とするということです。

兵士達が、疑いを持たず一つにまとまっていれば、怖いもの知らずの勇者も一人で勝手に進むことができず、臆病者も一人で勝手に退くことができなくなります。これこそが大軍を運用するための原則です。

組織が意思疎通ができておらず、バラバラであれば、勇敢なものは前に進むが臆病なものは後に逃げるのです。集団行動であれば、普段は消極的な人間が積極的な振る舞いができるということもあります。方針や規律のないバラバラな組織だと、前に進むものとそうしないものに分かれます。成果が出ないことが重なれば、前に進むものは減っていくでしょう。

人間の性質の一つ目は、集団行動についてでした。

二つ目は、一人の人間の気力から組織の力をどうやって発揮させるのか、「気」「心」「力」「変」の四つ、つまり気力や精神、活動、機転を、どのようにしてマネジメントするかということです。

最初は「気」のマネジメント方法です。「気」は人間の最も根幹のエネルギーです。東洋思想では、気を養うことが、心を正邪を決めるという考え方があります。ですから内欲という人間の内面にある欲望を抑え、気を養う方法を説いております。

「孫子」においても兵士をマネジメントする時は、根本である「気」からアプローチします。

【書き下し文】

是の故に朝の気は鋭(えい)、昼の気は惰(だ)、暮(くれ)れの気は帰(き)。

故に善く兵を用うる者は、其の鋭気を避けて其の惰帰を撃つ。此れ気を治むる者なり。

【現代訳】

人間の性質として、朝(始め)は気力に満ち溢れ、昼(中頃)になると緩んできて、夜(終わり)になると気力が尽きて休みたくなるものです。

だから用兵の上手な者は、敵の気力が充実している時を避けて、気力が消耗している時に攻撃をする。これこそが兵法で「気」を扱うポイントです。

人間は、朝、やり始めに気力が充実しており、昼になるとだらけてきて、夜になると気が尽き果てて休みたくなります。これは人間の性質です。

「気」を治めるためには、敵軍の「鋭気」を避けて、惰と帰の「気」を撃つとあります。孫子では、充実しているものには避けて、衰えているものを攻撃するとありますが、まさに人間の元気さにおいても同じです。

二つ目は、心です。

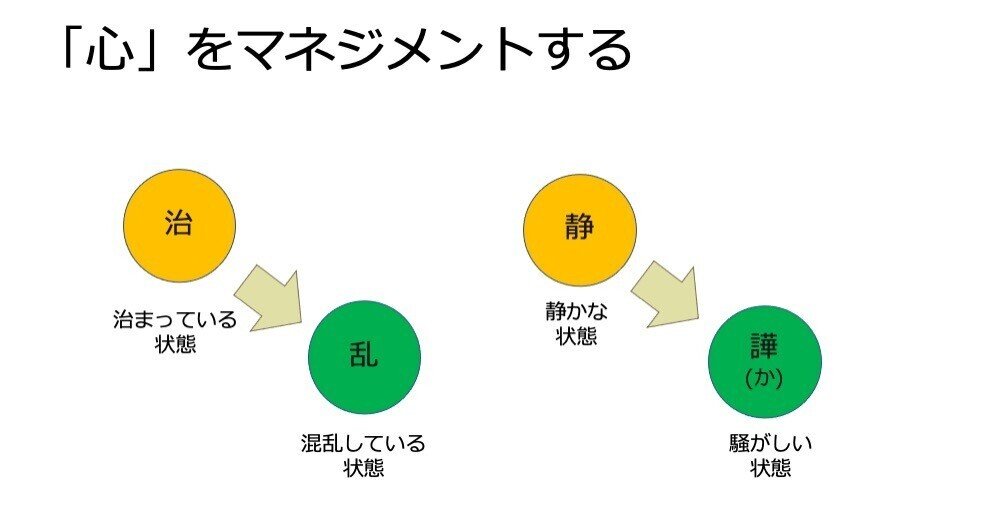

これは「治」や「静」といった心の定まったいる状態で、そうでない敵を攻撃するということです。そうすると敵の心はさらに動揺して、収拾がつかなくなります。

例えば、月のない夜、真っ暗闇の中にいる時、人の心は心細くなって声を出してしまいます。そんな時、漆黒の闇の中から音もなく敵から攻撃を受けた時、人はどれだけ混乱してしまうものでしょうか。

【書き下し文】

治を以て乱を待ち、静を以て譁(か)を待つ。此れ心を治むる者なり。

【現代訳】

我が方が良く治っている体勢で混乱している敵を待ち受け、静かに落ち着いた状況で騒がしくしている敵を待ち受ける。これこそが兵法において「心」を扱うポイントです。

本文の冒頭で「故に三軍には気を奪うべく、将軍には心を奪うべし」とありますが、兵士の「気」を奪うべく揺さぶり、将軍は心、精神にダメージを与えるように揺さぶる。自軍より統制の取れた敵から攻撃を受けると将軍の精神にダメージを与えることができるという意味です。

三つ目は「力」をマネジメントすることです。

まさに虚実篇で述べた「佚」と「労」です。お腹いっぱいに食べて元気あふれる状況で、飢えて疲労困憊のものを攻撃する。そのポイントは戦場の近くにいる状況で遠くからくる敵を攻撃することです。

【書き下し文】

近きを以て遠きを待ち、佚を以て労を待ち、飽を以て飢を待つ。此れ力を治むる者なり。

【現代訳】

戦場の近くにいて遠くからやってくる敵を待ち受け、十分に休息が取れている状況で疲れ果てた敵を待ち受け、十分にお腹が満たされた状態で飢えた敵を待ち受ける。これこそが兵法において「力」を扱うポイントです。

最後は、「変」をマネジメントするです。正々の旗とは、整然と並び向かってくる敵軍です。この敵に近づくと追いつかれて攻撃を受けます。堂々の陣も同じく整然と布陣する敵で、生半可な攻撃をすると手痛い反撃を喰らいます。

つまり「正正の旗、堂々の陣」の敵軍は、「形」「実」「佚」「近」「治」「静」「鋭」であります。「生地」におり、容易に打ち勝つことができない敵です。

「勝つべからざるをなして、勝つべくをなす」、つまり自らが負けない体勢を作ってから、敵に勝てる体勢になるのを待つのが孫子流の戦い方です。

「正正の旗、堂々の陣」は、古事成語の「正々堂々」の元になった一節ですが、本来の意味とことわざの使い方が真逆になっています。日本の武士道との価値観の違いが見受けられます。多くの人の命に関わることですから、戦略においては冷静な判断を優先し、戦わないということを学ぶべきかもしれません。

それでは、ここでは少し掘り下げてみたいと思います。人間の性質に則って、兵士の力を発揮させる方法を考えてみたいと思います。

「気」「心」「力」「変」は、順番に連なる関係です。

変化を作り出すためには、軍隊に活力や元気がなければならない。軍隊に活力を持たせるためには、心を平静に落ち着かせなければならない。心を平静にするためには、「気」から養うところから始める。

反対に敵軍に対する場合は、陣容の整う強敵の体勢を変化させるためには、「力」を消耗させる。力を消耗させるためには「心」を揺さぶる。心を揺さぶるには、兵士の気力の消耗を突く。

陰陽で考えると多重構造で分解されていきますので、より内面、本質部分にアプローチして消耗させていくことができ訳です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?