(21)「勢」は戦力差が作る-竹簡孫子 勢篇第五

孫子は、勢篇から途端に複雑になります。というのは「奇」という概念が入ってくるからです。「奇」は様々な形に変化をするもので、兵法に無限の広がりを与えます。

兵法は、戦力を充実させる「正」と無限に変化をする「奇」の組み合わせであり、無限の打ち手を作り出します。

勢篇第五では、「奇」によって勢いを作り出す方法を説明します。

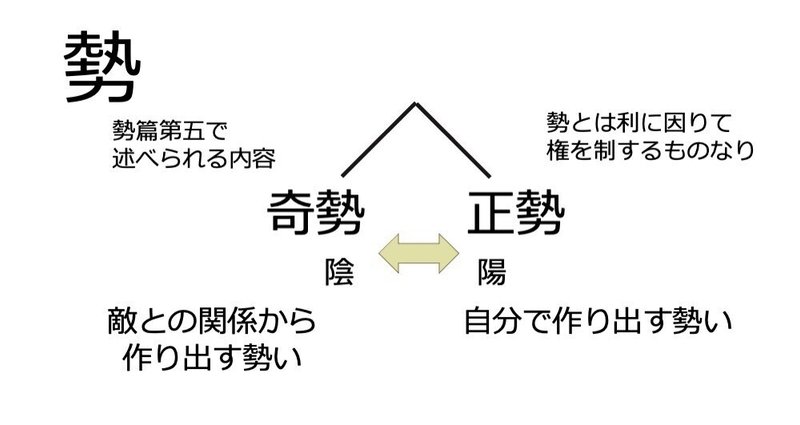

私は勢篇の勢いである「奇勢」と、計篇で述べられた「正勢」を分けて考えます。陰陽の原理では、「正」は「陽」、「奇」は「陰」になります。その性質を反映し、自己の努力で作り出す「陽」の性質の「正勢」、相手との関係性から作り出す「陰」の性質の「奇勢」の2種類があります。

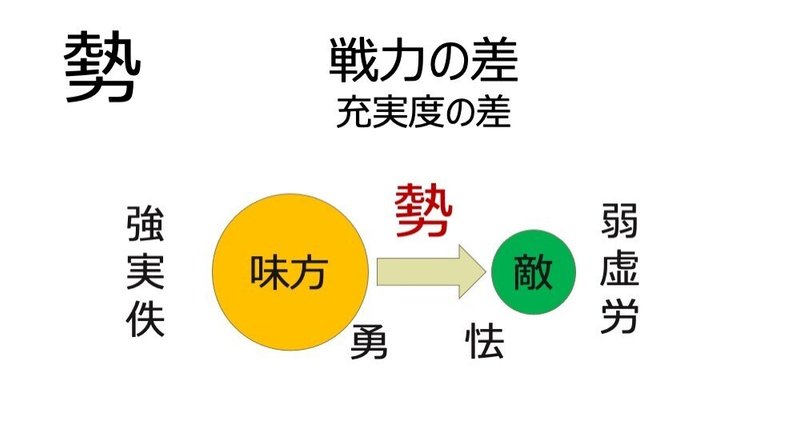

この2種類の「勢」の共通項は、戦力の充実(戦力差)が源泉であるということです。「勢」そのものは「勇怯」といった心の状況とイコールです。

では、実際に「勢」の作り方を勢篇の冒頭の文章から見てまいりましょう。

【書き下し文】

孫子曰く、衆を治むること寡(か)を治むるが如くするのは、分数(ぶんすう)是なり。衆を闘わしむること寡を闘わしむるが如くするのは、形名(けいめい)是なり。三軍の衆、畢(ことごと)く敵に受(こた)えて敗るること无(な)から使(し)む可き者は、奇正(きせい)是なり。兵を加うる所、碬(たん)を以て卵に投ずるが如くする者は、虚実是なり。

【現代訳】

孫子は言う。

「大人数を少人数のように統率するのは、「部隊編成の術」が巧みだからであり、さらに大人数を少人数のように自由自在に動かして戦えるのは、「用兵術や布陣の術」が巧みだからである」と。「そして全軍が、何度も敵の攻撃を受けて敗北することがないのは、「奇正の術」が巧みだからであり、兵力を戦場に投下して、石で卵を潰すように敵を撃破するのは、「虚実の術」が巧みだからである」と。

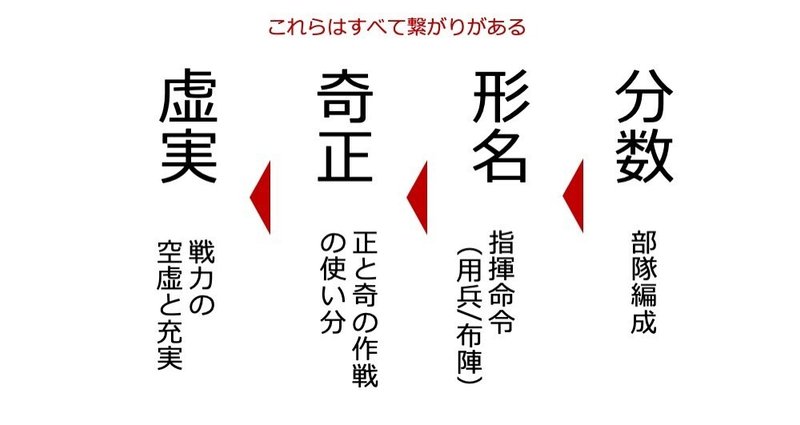

「分数」は、数を分けるの意味で、部隊編成のこと。

「形名」は、諸説あります。私は「名」を「号令する」の意味を取り、用兵/布陣術(指揮命令)と解釈しています。※号令という意味は「字源」にあります。

「奇正」と「虚実」を含めたこの4つは、それぞれ別々に存在するのはなく繋がっていると理解すると良いでしょう。

部隊編成→用兵/布陣術(指揮命令)→「奇正」→「虚実」とすると繋がりを発見することができます。部隊編成ができて、用兵術(指揮命令)ができ、

「奇」と「正」の先方の使い分け、その結果、彼我の間に「虚実」を作り出せる。

ここで兵法とはどういうものか、孫子のスタンスを知る上で重要な視点があります。「奇正」についての記述が受け身であるということです。敵の攻撃を受け止めて破れることがない・・・というように書いてあり、決して敵の態勢を崩して勝つとは書いていないということです。

三軍の衆、畢(ことごと)く敵に受(こた)えて敗るること无(な)から使(し)む可き者は、奇正(きせい)是なり。

ここで形篇で述べられた「孫子」の戦い方について述べたいと思います。

孫子では、負けない態勢は自己の範疇、勝つ態勢は相手の範疇であり、防御には戦力に余力を生み、攻撃は余力を奪うとありました。

この考えたが勢篇でも受け継がれております。つまり負けないために、受けの態勢で「奇正」を使っているのです。

自軍が勝てる態勢とは、つまり敵の疲労やミスによって、彼我の間に「虚実」の状態いなるのを待つというのが正しい解釈です。

自分が仕掛ける場合は、相手が受け止める側になり、自軍の方に疲労やミスがあると「虚実」は相手を有利な状況になります。その時は敗北し、国が滅亡することさえあります。

孫子の兵法は、危険を冒さない、リスクを最小限にするというスタンスで書かれた戦略書なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?