(41)必勝の行軍法と危険な場所の対処法-竹簡孫子 行軍篇第九

それでは行軍篇の二つ目の解説に入ります。ここでは兵士のコンディションを健康に保ち、地形による判断ミスをしないことについて言及します。

「孫子」は、自軍と敵軍の両方の状態が、正(陽/プラス)の状態を保ち、敵軍の状態を奇(陰/マイナス)の状態に転じ陥るらせることで、勝利を収めるという考え方をします。

行軍篇においてもこの構図は変わらず、正(陽/プラス)の状態である、日当たりが良いなどの地形の助けが兵士の健康を作り出し、奇(陰/マイナス)の状態である病気の蔓延などに陥らせるわけです。

この状態は多重構造になっていて、日当たり日陰が、生地死地になり、健康と病気になります。兵士の健康を保つためには、日当たりの良い安全な場所にいることが重要な訳です。

自軍は、正/陽の状態を維持しながら、敵軍の方は奇/陰の状態に転じさせる。行軍篇では、日当たりに設営することから兵士の健康管理を行い、戦力を充実させる、そうすると自軍のコンディションを良い状態に保つことができます。

では具体的にどういう場所で設営するこのかというと、行軍篇では、丘陵や堤防であると言っています。2500年前の感じですし、日本と中国の違いがありますので、現代の定義と違うかもしれませんが、小高い場所で周囲を見渡せると考えると良いかもしれません。

そのような場所はどこかというと、丘陵や堤防になります。小高く日当たりが良い場所です。

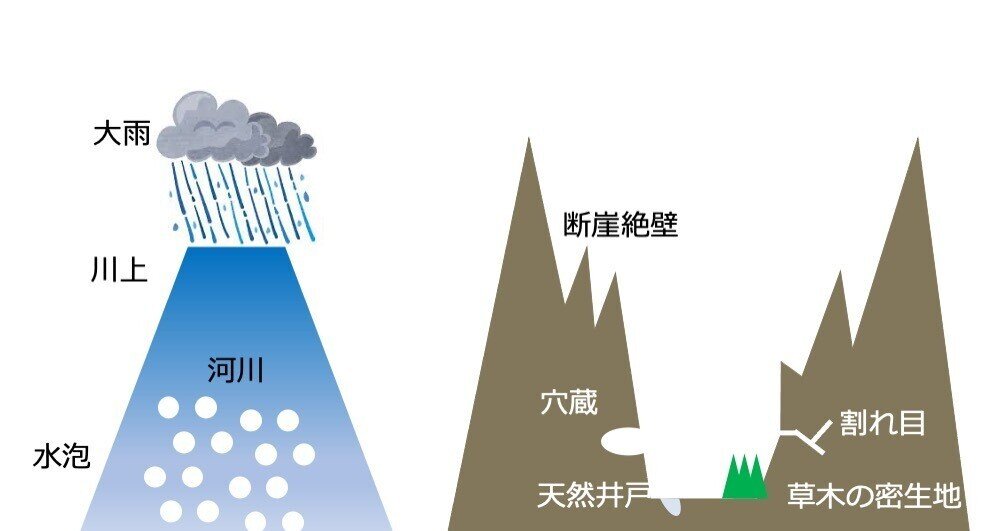

次に危険な状況に対する方法です。行軍篇では、川上で大雨が降った場合と、断崖絶壁にある様々な悪状況で解説しています。

河川で川上で大雨が降り、川に水泡が浮かべば、川が氾濫する兆しであるからすぐに離れよといいます。また断崖絶壁で、洞穴や天然の井戸、草木の密生地、割れ目、落とし穴などがある場所には、早急に立ち去るように述べております。

危険な場所への対処法は、自軍は遠ざかり、敵軍は近づけさせる。敵軍は背負うようにし、自軍は向かい合うようにせよと言っております。

なぜ自軍は危険な場所に向かうようにし、敵軍は背負うようにするのかというと危険な状況は、不意に訪れるということです。気づかないで足を滑らせるというようなことです。自分の過失で「安」から「危」に陥らないことが大事です。危険な場所、つまりリスクには注視し続けることが大事、背後など目を背けるところに置かないことが重要だということです。

九変篇の地形は、概念的な地形でしたが、行軍篇の地形は、山や川といった実際の地形です。実際の地形での「安危」はよくよく注意して見誤らないことが重要です。

【書き下し文】

凡そ軍は高きを好みて下きを悪み、陽を貴びて陰を賤(いや)しみ、生を養いて実に処(お)る。 是れを必勝と謂い、軍に百疾(ひゃくしつ)なし。丘陵堤防には必ず其の陽に処りて、之れを右倍にす。此れ兵の利、地の助けなり。

上に雨ふりて水沫(すいまつ)至らば、渉(わた)らんと欲する者は、其の定まるを待て。 絶澗(ぜっかん)に天井(てんせい)・天窖(てんこう)・天離(てんり)・天陷(てんしょう)(堯+召)・天郄(てんげき)に遇わば、必ず亟(すみや)かに之れに去りて、近づくこと勿れ。吾れは之れに遠ざかり、敵には之れに近づかしめよ。吾れは之れを迎え、敵には之れを背にせしめよ。

【現代訳】

おおよそ軍隊では、高所を好んで低地を嫌い、好天を優先して悪天候を忌み嫌い、有利な場所に布陣して兵士の健康状態を養って、軍隊の戦力を充実させるのです。これを必勝の行軍法と言って、軍隊に病気を蔓延させない方法なのです。丘陵や堤防を戦場に設定して、さらに気候の良い時期を選んだ上で右後ろに高所を置いて攻撃を仕掛けるのです。この方法こそが軍隊にとっても最も利益のある戦い方であり、地形の助けを借りられる方法なのです。

川上で大雨が降って河川に水泡が現れたら、急ぎ渡りたくとも、雨が止み河川の水量が落ち着くまで待機せよ。

断崖絶壁に囲まれた谷間を通っていて、天然の井戸、穴倉、足元の悪い植物の密生地、落とし穴、岩の割れ目などがあれば、速やかにその場を離れ、近づかないようにせよ。このように危険な場所では、自軍は遠ざかって敵軍を近づけるように工作するのです。

我が軍は、入り込むと危険な死地に対して正面に向かって布陣し、敵軍にはこれらの危険な場所を背中合わせに持ち込むようにするのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?