(26)人を致して致されず一瞬-竹簡孫子 虚実篇第六

虚実篇は、いわゆる形篇と勢篇の発展系であり、応用であり、彼我の間で戦力差を作り、戦わないで決着をつける方法にまで理論が展開していきます。

形篇と勢篇は、勢いを作るための一般的な理論でした。

虚実篇は敵軍との駆け引き方法であり、変幻自在に変化する「」奇の兵法理論の神髄であり、多くの研究者が絶賛している箇所です。

虚実篇は、彼我の間に勢いを作り出すために、戦力の差(虚実)を作り出す方法を述べています。本篇は、敵との関係について述べているため、図を多くして解説いたします。

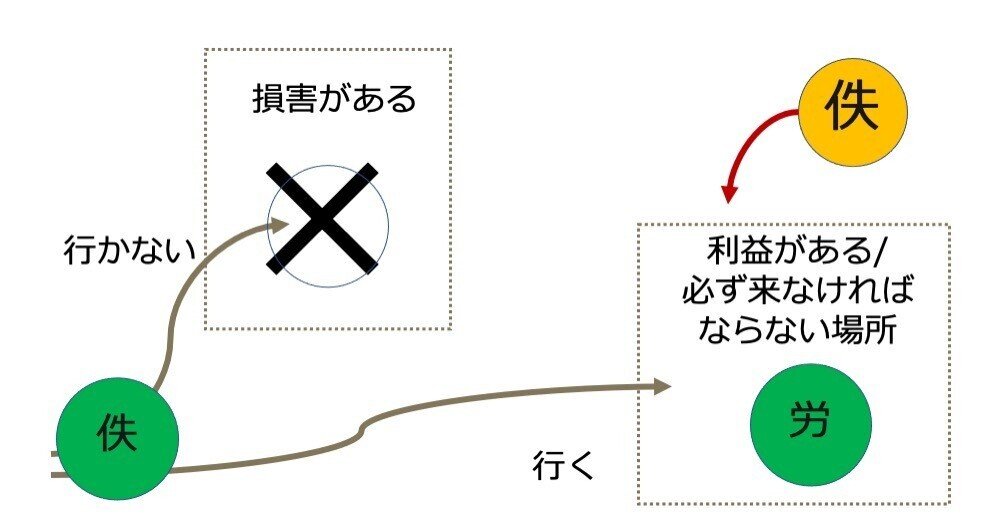

その冒頭部分は「人を致して致されず」、我が方は敵軍を支配しコントロールできるが、我が方はコントロールされないことが、彼我の戦力差(虚実)を作り出す大前提になります。

その要素は、「労」、つまり疲労すること。「佚」、体力が充実し準備が整うことです。

自軍を「佚」に、敵軍を「労」にするということは、自軍は機敏に動けるが、敵軍が機敏に動けない状況になります。

サッカーやボクシングの試合で、一方が疲れて動けなくなってしまうと、動ける方に一方的に攻められて、何もできなくなってしまいます。

一方は好きなように動き攻撃できるが、一方は何もできない。そうするためには相手を疲れさせなければなりません。

そのために利益を与えたり、必ず行かないといけない場所を攻撃し、相手の方が余計に動き、移動するように持っていきます。

また、敵を長距離移動させて疲れさせ、我が方が体力の消耗をしないので恐れることもありません。

「能く千里を行くも畏れざる者は、无人(むじん)の地を行けばなり」の文章は、「自軍が千里の距離を遠征しても畏れないは、敵のいない地を攻めているからである」という解釈もあるが、ここは「佚」と「労」について解説している箇所であり、自軍が敵を恐れないためには敵軍が千里の距離を来ると解釈する方が自然である。「行」は「敵が来る」と解釈する。

つまり、「致して致されず」とは、軍隊の体力が元気一杯なのか、疲れ切っているかということで、敵が疲れていれば、防御体勢を整える前に攻撃でき、敵からの攻撃に対しても十分に対応し守り切ることができる訳です。

【書き下し文】

孫子曰く、先んじて戦地に処(お)りて敵を待つ者は佚(いつ)し、後(おく)れて戦地に処りて戦いに趨(おもむ)く者は労す。

故に善く戦う者は、人を致して人に致されず。能く敵をして自ら至ら使(し)むる者は、之れを利すればなり。能く敵をして自ら至るを得ざら使むる者は、之れを害すればなり。敵佚なれば能く之れを労し、飽(ほう)なれば能く之を飢えしむる者は、其の必ず趨(おもむ)く所に出づればなり。能く千里を行くも畏れざる者は、无人(むじん)の地を行けばなり。攻むれば而ち必ず取るは、其の守らざる所を攻むればなり。守らば而ち必ず固きは、其の攻めざる所を守ればなり。故に善く攻むる者は、敵守る所を知らず。善く守る者は、敵攻むる所を知らず。

【現代訳】

孫子は言う。「敵よりも早く戦場に到着して敵を待ち構える者は元気であるが、後から戦場に到着して戦闘に向かう者は疲弊する」と。そういう訳では上手に戦う者は、相手を自分の思うように動かすことができるが、反対に相手に動かされることがありません。

例えば、敵軍に来て欲しい所に自ら進んで来させることができるのは、その地に来ることによって利益が得られるように仕向けるからです。逆に敵軍が我が方に来ないようにできるのは、その地に来ることによって損害があるように仕向けているからです。そして敵軍が充実していれば疲弊させ、腹一杯に食べているのを飢えさせることができるのは、敵が必ず駆けつけてくる場所に進軍するからです。敵の大軍が千里の彼方から進軍してきても、我が軍が畏れることがないのは、すでに「もぬけの殻」になっている場所に進軍させているからです。攻撃すれば、その地を必ず奪いとることができるのは、敵の防御が手薄の場所を攻めるからです。防御すれば、必ず堅固に守ることができるのは、準備万全で攻撃できない敵の攻撃に対して、防御を固めているからです。だから上手に攻撃する者を相手にすると、敵はどこを守れば良いのかわからなくなり、防御が得意な者を相手にすると、敵はどこを攻撃すれば良いのかわからなくなるのです。

「佚」と「労」は、この後、「無形」の戦法を実行するための大前提になります。

さらに次の軍争篇第七では、主導権争いについて書かれる篇でありますが、まさに「佚」と「労」の作り出す駆け引きについて述べています。「佚」と「労」は表裏の関係なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?