アーネスト・ヘミングウェイ:誰がために鐘は鳴る【横浜や野毛の辺りの余談もあり】(膨張する本の記録―【シリーズ1】昔読んだ小説類の記録5)

作者:アーネスト・ヘミングウェイ [Ernest Hemingway]

作品:誰がために鐘は鳴る [For Whom the Bell Tolls]

刊行年:1940年

物語の時代:スペイン内戦時 [During Spanish Civil War]

物語の場所:スペイン [Spain]

その1

私が意識して「大人の文学」を読み始めた1970年頃は、今ではほぼ発刊されなくなった「文学全集物」が既に多数存在し、また刊行され続け、新たに刊行され始めていた。

中学校の図書館(と言うより図書室)には、三段組で細かい字がぎっしり詰まった、確か筑摩書房の日本文学全集が揃っており(本のハードカバーは深みのある黄色だったと思う)、その他にも中国の文学全集や日本古典文学全集等々が置いてあった。そしてその中に、新たに河出書房版のグリーン版世界文学全集とグリーン版日本文学全集が加わった。

グリーン版と呼ぶのは、共に緑色の本だからだと思うが、書店で購入する時にはその上にビニールのカバーが付いており、作品の解説コピーと共に、大抵は収録作品の映画化作品の写真が載っていた。

この河出版世界文学全集と日本文学全集は、毎週末勉強を教えてもらいに通っていた近所の家で既に私は見ており、毎週のように貸してもらっていた。途中からは、勉強することではなく、その本をはじめとする本を見ることが目的化していた。

しかし中学の図書室に全巻―200冊近くだと思う―が収蔵されたことで、より遠慮なく見たり借りたり出来るようになった。それ自体は教室一部屋程度を使った小さな図書室の管理は、一人の先生が行っていたと思うが、授業等の本業で忙しく、常時いるのは図書委員と名付けられた生徒だった。

それで管理も少々ゆるゆるだったのを良いことに、私はグリーン版全集の中に入っていた「月報」―数ページの極小の小冊子であるが、毎回錚々たる評論家や作家や研究者が文章を載せていた―を知り合いの生徒の図書委員に頼んで貸してもらい(綴じてもいず、本を買った時と同じようにページの間に適当に挟んであった)、それをストックして家の机の引き出しにしまい、空いた時間に読むのを日課としていた。やがて月報を私が勝手に持って行った(盗んだ?)ことが先生にも発覚したが、それを最初に「貸してくれた」知り合いの図書委員の生徒が執り成してくれたのか、結局「真面目に読んでいるらしいので月報は譲ります」ということで決着したのを覚えている。(良い時代だった? 今だったら?)

私はその頃から、図書館で借りた本はどうも落ち着いて読めない、という感じになり(必ずしも、書き込んだり折ったりすることが出来ないということが主要な理由だった訳でもない)、特に自分にとって大事だと思う本は買わないと気が済まなくなっていた。従って、多くの本は、本体の方は図書室で読んだり借りて中身をパラパラと見るだけに留め、読む場合には本屋に行って買って来た。

その当時の本屋にも、各種の文学全集物が溢れ返っていた。その頃私の身近な一番大きな書店は、有隣堂伊勢佐木町本店であった。

歩いて行くこともあったが、その場合黄金町や長者町という文字通りぎらぎらした「繁華街」や、伊勢佐木町商店街の荒涼とした感じの場末の方を抜けて行くことになる。一度「買い物籠」(当時は主婦が買い物に行く時に持って行くことが多かった)を持った主婦に変装した婦人警官に呼び止められ、尋問されたことがあり(多分、有隣堂に行くと言って、すぐに解放されたのだと思う)、その後は電車に乗って行くようになった。

京浜急行の電車に乗って幾つか目の日ノ出町という駅で降りる。日ノ出町駅自体は小さな駅であるが、野毛や伊勢佐木町といった横浜の昔からの繁華街の玄関口に当たる駅で、駅前で線路と交差する大通り(平戸・桜木通りと呼んでいたと思うが、数年前タクシーの運転手に言ったら全く通じなかったことがある)を港の方にまっすぐ行くと、桜木町の駅にぶつかる。この大通りの右側が野毛である。

(野毛は私にとってはジャズ喫茶ダウンビートの町であり―今はどうなのか知らないが、当時は風俗店のすぐ上にあり、同じ入り口を入った―、すぐ近くの有名なちぐさとは少し雰囲気が違って、話声など全く聞こえないガンガンのレコードをひたすら聞かせてくれる店であった。しかも、この話声など全く聞こえない店に二人か三人で行って、ビールを飲みつつ、叫びながら夜中まで議論する、というのがある一時期の習慣になってしまっていた。大分経ってダウンビートに入ってみたら―7,8年位前だったかと思う―、かなりソフトになっていて、スピーカーの前に陣取ったのだが、叫ばなくても話し声は聞こえた。)

野毛・ダウンビートのウェブサイト:

ダウンビート | 横浜のジャズ喫茶・ダウンビート Official Web Site (yokohama-downbeat.com)

一方、この大通りに進まず、これとT字状にぶつかる右側の大通りを、大岡川(昔からある運河)の橋を渡ってまっすぐ行くと伊勢佐木町商店街にぶつかり、そこを左折して数分歩くと関内の駅にぶつかる。その先が馬車道、そして観光客から見た如何にも横浜らしい海沿いの地帯に続く。

因みに、このように書いて来ると、日ノ出町は子供にとってヤバい町のように読者は思うかもしれない。実際、今はないのかも知れないが駅のすぐ近くには伝統あるストリップ劇場があり(私は誘われたり、何度も入ろうとしたが、結局行かなかった。今となっては勿体ないことをしたと思う)、同じくすぐ近くにはゲイ映画専門の映画館がある(これは今もあるのではないか)。また、これも今はないのかも知れないが(あるかも知れない)、駅の近くには場外馬券売り場があり、発売の日は同じような風体をしたむさ苦しい中年男に電車の車内が占拠されるという、定期的な行事もあった。

しかし日ノ出町駅は、子供や学生、親子連れの乗り降りも多いのである。と言うのは、駅の右側は上に述べたように繁華街なのであるが、左側は野毛山という山(と言うより丘)であり、ストリップ劇場の真ん前を通って坂道を登り、左に曲がると野毛山動物園に出る。この辺に育った子供達でこの動物園に行かなかった人はいないのではないか。

そして、野毛山動物園に曲がる少し手前には、横浜市立図書館がある。さらに、動物園の方に曲がらずに丘をてっぺんまで登り切り、右に曲がって今度は坂道を少し降りて行くと、神奈川県立図書館や県立音楽堂がある。今書いている時代にはまだなかったが、その後同じ敷地の中に県立能楽堂も出来た。

そんな訳で、近くに住む子供、親子連れ、学生等は、日ノ出町駅で降り、ストリップ劇場やゲイ専門映画館を横目で見ながら、動物園、図書館、音楽堂、そして今では能楽堂等に通うのである。(そこから離れてもう30年近くが経ち、今もそうなのかは分からないが、少なくとも私が子供の頃はそんな感じだった。)

もう一つ「因みに」でまことに申し訳ないが、現在きらびやかな「みなとみらい」地区となっている桜木町駅近辺は、その当時はもっと場末感溢れる、ある意味でいい感じの所だった。日ノ出町駅前から大通りを通って高架の桜木町駅にぶつかるが、手前側は東急東横線の終点となっており、その向こうに国鉄(今のJR東海? 東日本?)のホームがあった。さらに向こう、つまり今のみなとみらいの場所には、線路しかなかった。つまり、海の方まで、広大な敷地に、無数の線路が集まり、貨物列車が動いたり、止まったりしていた。蒸気機関車も普通に見た。貨物列車の線路はそこからさらに関内の方向に延びて行き、そのうちの一本は、山下公園添いを高架で走っていた。ホテルニューグランドの方から見ると、道路の向こうに高架の貨物路線があり、その向こうに山下公園があったことになる。桜木町駅から海の方は、一般人には入ることが出来なかったということだ。

桜木町が東横線の終点だった頃、横浜駅から東横線に乗ると、座ることはほぼ(と言うより絶対に近く)出来ない。立って普通に本が読めれば、体力のある若い頃なら問題なく、昼間乗る時はほぼ立ち読み専門だったのだが、朝の時間帯だと、武蔵小杉の辺りから混雑で立ち読みも苦しい状況になって来て、自由が丘や学芸大学を過ぎると、本は閉じざるを得なくなり、中目黒では乗った位置から5メートル程は斜めの体勢で強制移動させられる羽目になった。そこで、電車内の時間を効率的に使うために、地下鉄で桜木町に行き、そこで始発の東横線に乗る、というコースを開発した。しかし手間がかかるのと、それでも座れないことがあるので、時々思い付いたように実行するのに留まったが。

話を戻す。

その当時、伊勢佐木町の有隣堂書店には、各種文学全集だけを集めた空間があったような気がする。今覚えているのは、中央公論社から出ていた赤いカバーの世界文学全集と、青い(あるいは紺色の)カバーの日本文学全集であり(これらはその後より安価なソフトカバー本としても販売された)、赤いカバーの新潮社の日本文学全集、緑のカバーの同じく新潮社の日本文学全集、白っぽい本であったと記憶する新潮社の新しい、大判の日本文学全集(日本の文学、だったかも知れない)、同じく白っぽい色の新潮社の世界の文学シリーズ等である。勿論、岩波書店からは日本古典文学大系が出ていて、小学館からも日本古典文学全集が出ていた。

その他、その頃本屋で目立つ位置を占めていたのは、中央公論社から刊行され始めた世界の名著という全集的なシリーズであった。プラトン、アリストテレス、ニーチェ等は知っていたが、ホッブス、ヴィーコ、ブルクハルト等々、全く何処の誰かも知らない名前ばかり出て来るので、一体何の全集なのかと不可解が気がしたことを覚えている。

このように、全集物の範囲は文学以外の領域にも及び、特に河出書房新社や中央公論社からは、世界の歴史、日本の歴史、といった歴史の全集物もさかんに発刊された。(高校に入ると、それらの歴史の全集を通読もしくはほぼ通読するようになった。)

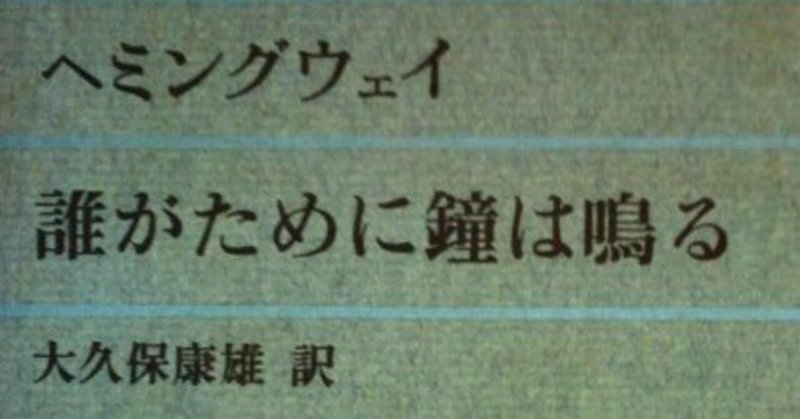

ここで記録・紹介するヘミングウェイの『誰がために鐘は鳴る』という小説を、私が河出書房のグリーン版世界文学全集で読んだのは確かである。アマゾンで今でも古本を購入することが出来る。便利な時代である。

上の写真のように緑の本だから「グリーン版」と呼ぶのだと思うが、実際に購入した版には、ゲイリー・クーパーとイングリッド・バーグマンの映画の写真が載ったビニールカバーが付いていた。

今手許に現物がないのでネットで調べてみたら、写真カバー付きの本の写真があった。同じ映画の写真らしいが、実際に私が買った本の写真とは異なっている。私が覚えているのは、ヒロインのマリア役のイングリッド・バーグマンが仰向け横たわってこちらを向いており、その上にヒーローのロバート・ジョーダン役のゲイリー・クーパーが覆い被さっている(あるいは覆い被さろうしている)写真であった。つまり、敢えて古い言葉で言えば、「同衾」場面である。

実際にこの場面が、そこまで行った場面なのかどうかは分からないが、この小説を実際に読んだ人なら、古い言葉で言う二人の「同衾」が、この小説における一つの重要なモティーフとなっているに違いないことは、理解・納得してくれるだろう。

まだ読んでいない人は、同衾と言ってしまいたくなるような、激しく美しく哀しい、「ラブシーン」を読むためだけでも、この本のページを繰ってみると良いと思う。今ではこんなラブシーンを書ける作家はいないし、またこんなラブシーンを受け入れる読者も、社会状況も、ない。(それでも少数の読者が読むことによって、「優れた」文学の伝統は形成されて行く。)同じ作者の『武器よさらば』も戦争と恋愛の物語であったが、『誰がために鐘は鳴る』の方もそう、しかももっと凝縮された恋愛小説であった。(それ故に、『誰がために鐘は鳴る』の方が、いわばとっつきにくい。)

私にとって、『誰がために鐘は鳴る』は、恋愛小説として、三島由紀夫の『豊饒の海』第一巻『春の雪』と並ぶものだ。

『武器よさらば』のところでも書いたが、ヘミングウェイは極めて構成的な作家である。(その点に関しては、三島由紀夫と似ている。)『武器よさらば』は、一年間の季節を巡り、歌舞伎と同じ五段構成で物語が構築されているが、『誰がために鐘は鳴る』の方は、より凝縮されており、記憶が確かなら、たった三日間の出来事である。

その最初の日に出会った娘マリアと主人公ロバート・ジョーダンは直ちに恋仲になってしまう。『武器よさらば』よりももっと早い。『武器よさらば』には、出会いから恋の始まり、そして二人が恋に落ちるまでの間の、人間的なやり取りがかなり描かれていたが、『誰がために鐘は鳴る』においては、それは既に決まった出来事であったかのように、いわば神話あるいは民話の速度で物語は進んで行き、あっと言う間に二人は恋に落ち、肉体的にも結合される。それをある程度納得させるストーリー上の装置―マリアの悲劇的な人生―も用意されているが、それにしても早い。

しかしこの場合、持てる男とかもてる女とか、そういったことを考える必要はないのだろうと思う。物語を徹底的に凝縮させようと思えば、現実の時間の論理とは異なる物語の論理での話の進行が必須になる場合もある。カフカの『変身』において、なぜ主人公が毒虫に変身したのかは問題ではないのと同じように、『誰がために鐘は鳴る』におけるヒーローとヒロインも、その経過は問題ではなく単に恋に陥るべくして陥ったのに違いない。

『武器よさらば』において、主人公の戦争からの逃走とその恋の進行とが並行して進んで行くのとは異なり、『誰がために鐘は鳴る』においては、主人公は戦争から逃走しない。確か、かなり無意味な任務の達成を目指して、危険な戦場で行動するのだったと思うが、今度はそこから決して逃走することはしない。そして、三日間の恋人や共に行動したスペイン人達の命を救った後、死に立ち向かう。

正直言って、この小説の最後の場面の意味あるいは情景が、暫く良く分からなかった。素朴な読者として、主人公ロバート・ジョーダンが、無事に生き延び、即席の恋人マリアと今度は長い契り(敢えて古い言葉ですみませんが)を結び、今度は幸せに生きて行く、というストーリーを思い描きたかったからだと思う。ところがこの素朴読者の期待とは違って、主人公の目が前方に捉えた銃口が、間もなく火を噴くことを、私も予想せざるを得なかった。

今なら、この小説の巻頭に掲げられたジョン・ダンの詩の一節―「・・・誰がために鐘は鳴るやと、そは汝がために鳴るなれば。」の意味も分かるような気がするが、その当時は何度読んでも良くは分からなかった。しかし、その漢語風の翻訳が語調が良かったので、何度も何度も読み返した。

参考までに、ジョン・ダンの原詩と、『誰がために鐘は鳴る』の訳者大久保康夫による訳詩を掲げる。

For Whom the Bell Tolls

No man is an island, entire of itself;

every man is a piece of the continent,

a part of the main.

If a clod be washed away by the sea,

Europe is the less,

as well as if a promontorywere,

as well as if a manor of thy friend's or of thine own were:

any man's death diminishes me,

because I am involved in mankind,

and therefore never send to know

for whom the bells tolls;

it tolls for thee.

John Donne

Devotions upon

Emergent Occasions, no. 17

(Meditation)

1624 (published)

なんびとも一島嶼にてはあらず。

なんびともみずからにして全きはなし。

人はみな大陸(くが)の一塊(ひとくれ)。本土のひとひら。

そのひとひらの土塊(つちくれ)を、波のきたりて洗い行けば、

洗われしだけ欧州の土の失せるはさながらに岬の失せるなり。

汝(な)が友だちや汝(なれ)みずからの荘園の失せるなり。

なんびとのみまかり(死ぬ)ゆくもこれに似て、みずからを殺(そ)ぐにひとし。

そは、われもまた人類の一部なれば、

ゆえに問うなかれ、誰(た)がために鐘は鳴るやと。

そは汝(な)がために鳴るなれば。

最後に、容易に入手可能な本を紹介する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?