北海道/北竜町及び札幌近郊で今はなき農村歌舞伎の痕跡を確認する小さな旅:2023年6月末。写真中心(その4:篠路歌舞伎②―札幌市北区・烈々布郷土資料館)

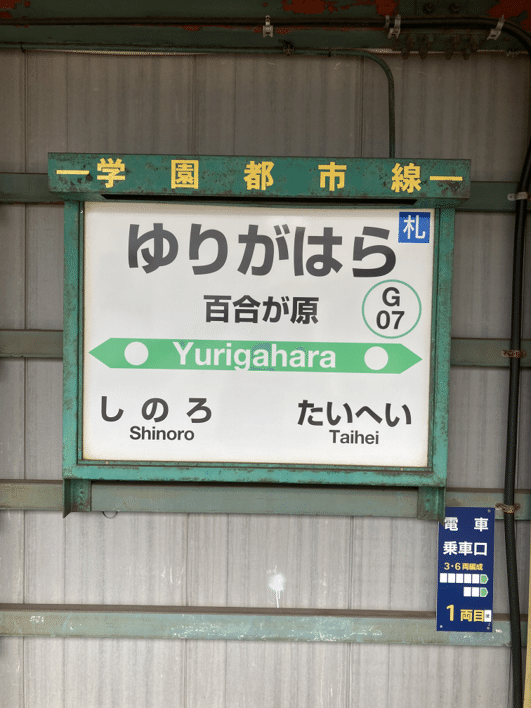

新琴似駅近くのニトリで、かつて新琴似農村歌舞伎が上演されていた若松館の跡地を見た後、新琴似駅で、烈々布郷土資料館の見学予約をするために、ネットで紹介されていた番号に電話をかけた。電話口の人は、他の誰かに問い合わせた後、明日の昼過ぎまでならいつでも良いと言う。そこで明日午前中の「予約」を取った。そこは常時開いている訳ではなく、見学者がいる時のみ開ける方式を取っており、そのため予約が必要なのだ。その日は札幌駅に戻って近くのホテルで一泊し、翌朝再び札沼線(学園都市線)に乗り、札幌から六つ目、新琴似から二つ目の百合が原駅で降りた。

駅から二、三分歩くと、広大な百合が原公園が広がっており、公園の端に沿った道を四、五分程行き、公園が途切れた所に一軒の建物が立っている。

下の写真のように「烈々布会館」とあるが、この建物の中に郷土資料館が入っているらしい。

そしてその隣に、大きな民家がある。そこが、これから訪ねようとしている烈々布郷土資料館の管理・運営をされている方の住まいのようである。百合が原公園の敷地を抜けた所にある郷土資料館の近くには民家は一軒しかないのですぐ分かる、そこを訪ねて下さい、との指定であったので、その家の方に向って行くと、先方から見つけてくれて、一人の年配の男性が、こちらから呼ぶまでもなく郷土資料館の建物の方に来てくれた。

この男性―中西俊一氏は御年94歳、矍鑠としており、建物の前で自己紹介をしていただき、私の方も簡単な自己紹介をした。お話によれば、中西さんは、富山の砺波地方から北海道の札幌北郊に移住した人々の子孫とのことである。(篠路コミュニティ―センターに展示されていた、歌舞伎役者中西正次郎は中西さんの親戚の方であろうか。)「烈々布」という名は、今では公式な地名からは消えてしまっているとのことであるが、篠路歌舞伎が実際に行われていたのはこの烈々布の地であり、建物にはこの名前を残しているとのことである。(篠路コミュニティ―センターに今所蔵されている資料類も、もともとはこの烈々布郷土資料館に所蔵されていたものであった。)

烈々布会館の建物の横には下のような二つのパネルが立っている。左側は烈々布郷土資料館の説明である。右側は、昭和57(1982)年に建てられたもので、明治14(1881)年に福岡県人がこの地に入植し、アイヌ語由来の烈々布という名前を付けたのを記念する碑についてのパネルである。

碑自体は、その右側に立つ。

「烈々布」の読み方であるが、多くの記載では「れつれっぷ」となっているが、札幌である人が「れれっぷ」と教えてくれた。(どちらが正しいのか私には分からない。)

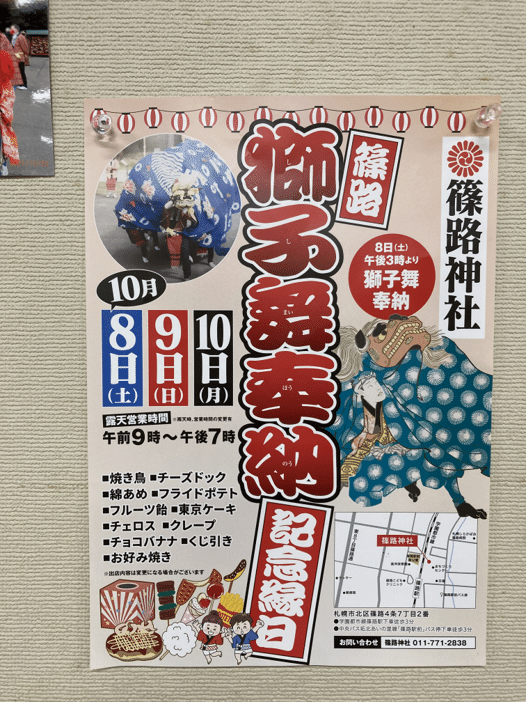

烈々布会館の建物は普段は公民館や教室として使われているということであるが、今日は何もなく鍵が閉まっていた。中西さんは鍵を開け、まず一階の大広間を案内してくれた。ここは以前は大勢の客人がある場合の宿舎としても使われていたということであるが、今は集会用となっている。壁には主にこの土地で行われている篠路獅子舞の写真やポスターが貼ってあった。

下の写真は篠路神社で行われる獅子舞奉納のポスターの一枚である。篠路神社は、篠路駅の近くにある。

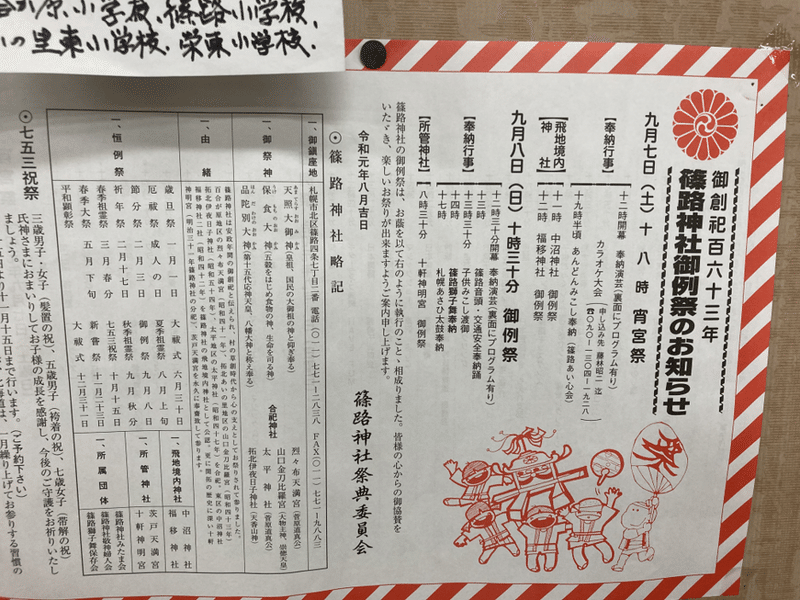

獅子舞奉納は、篠路神社の御例祭の中の神事であることが以下のプログラムから分かる。

獅子舞の百年記念の資料が展示されている。篠路獅子舞ではなく、烈々布獅子舞となっている。

獅子舞の模様は、数々の写真に撮られて保存されている。

子供が参加している。

中西さんによると、最近では札幌にある大学と大学生達が、獅子舞の実施に協力してくれているという。

獅子舞について伝える何枚からの新聞記事のコピーもいたたいた。

下の記事には、中西俊一さんのお話も載っている。

獅子舞関連では、この後案内された烈々布会館二階の資料館に、貴重な物が展示されていた。それは後で紹介する。

一階で獅子舞関連の資料を見せていただき、お話を聞かせていただいた後、階段を上って二階に行った。階段の途中には、昔の近辺の様子を偲ぶ写真が何枚か貼ってあった。

道路は今は舗装されているが同じ所を走っている。この道沿いの土地は、現在百合が原公園となっている。

二階が本来の烈々布郷土資料館であり、部屋には多くの資料があり、また壁には篠路農村歌舞伎の写真が多数貼ってあった。また、扉を開けた収蔵庫には、多数の歌舞伎関連の写真や、台本があった。

農村歌舞伎関連の収蔵庫には、篠路コミュニティーセンターで見た写真の原板であると思われる大判の写真が多数保管されていた。

やはり篠路コミュニティ―センターで見た福内鬼外(平賀現在)作『神霊矢口渡』の、花岡義信引退興行におけるクライマックス場面の写真のもとの大きな版は、烈々布郷土資料館の収蔵庫にあった。

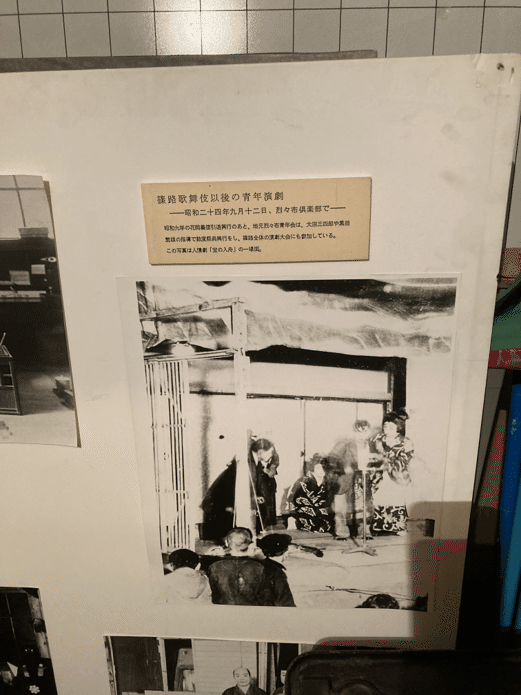

篠路歌舞伎以後も、青年会によって歌舞伎上演は続けられたという。下の写真はその中の昭和24年のもの。

篠路烈々布青年会に関する資料もあった。

歌舞伎上演が行われた篠路烈々布倶楽部の模型の写真ももともとはここに保管されていた。回り舞台があった。

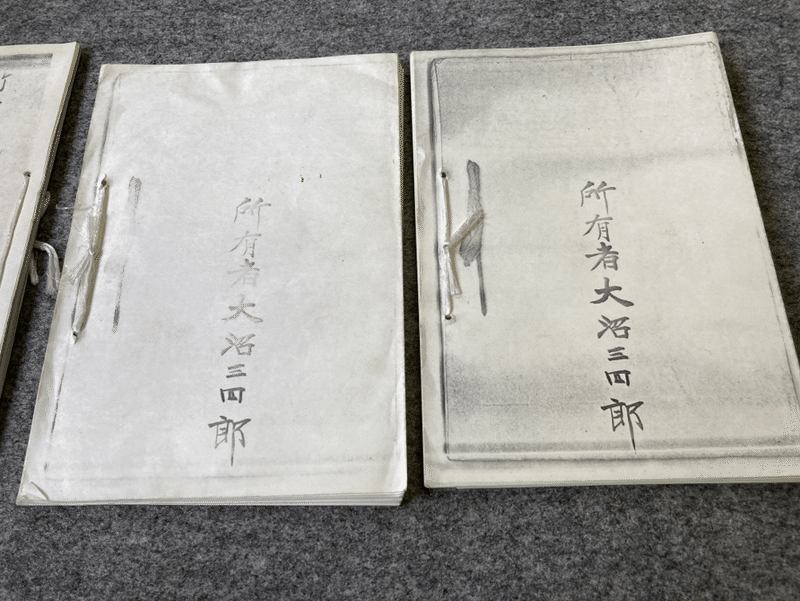

また、見せていただいた郷土資料館の収蔵庫には、貴重な台本の数々も保管されていた。手に取って自由に見て良い(写真も勿論)とのお許しを得たので、その中の幾つかを紹介する。

三世河竹新七原作、花岡義信脚色の『籠鶴瓶花街酔醒』四幕七場の台本もあった。この写真は見られなかったが、何とも素晴らしい選択である。

個人的な思い出であるが、中村勘三郎が旧歌舞伎座でこの芝居を演じた時の、「かごつるべ、よっく切れるなあ」という最後の場面の最後の言葉、そして最後のあの狂気と悪に満ちた表情を忘れることが出来ない。数年後、勘三郎は亡くなった。

その芝居がこの地でも行われていたとは、何とも豪華なことである。

竹田出雲原作、花岡義信脚色『寿曽我の礎』と読める。

所有者大沼三四郎(花岡義信)の押印がされている。

中西さんによると、最近は郷土資料館を訪れる人で農村歌舞伎の興味を持つ人は減っているとのことである。しかし今、歌舞伎は、篠路と新琴似において、子供達に受け継がれているという。

最後に、取って置きの展示を見せてくれた。篠路烈々布獅子舞で、実際に使用される獅子頭は、この烈々布共同資料館に常時保管されているのだ。四つの獅子頭によって、その変遷を偲ぶことが出来る。

まず最初は、一代目の獅子頭で、明治34(1901)年富山県から運ばれたものである。

次の二代目獅子頭は、昭和11(1936)年に京都で制作されたものである。

三代目は、昭和31(1956)年、札幌で作られた。二代目獅子頭はちょうど二十年間使われたことになる。

そして下の写真が現役の獅子頭である。これは平成8(1996)年、札幌で制作されたものである。三代目は40年間使われたことになる。四代目も既に27年間使われている。

このように、烈々布郷土資料館は、農村歌舞伎や獅子舞等極めて貴重な芸能その他の伝統を今日に伝えている。

中西俊一氏や中西家の方々のご尽力には多大なものがあったと推測され、現在では篠路コミュニティ―センターや札幌市北区や大学の支援もあると聞いてやや安心しているが、この種の伝統の伝承には大きなエネルギーが必要である。

残念なことに、特に所謂「バブル」崩壊後の日本には、公共的なものを大事にせず、短期的な損得にのみ拘泥する精神が蔓延してしまった。それでどうなったかと言えば、大局的な観点から見れば国民みんなが損するような情況になった。

伝統的な芸能や芸術に関しても、例えば、そんなもの儲からないから予算を減らす・もっと「現代風に」アレンジして儲かるようにしろ、といった暴言―まさに日本人の近年の精神風景を象徴するような言説―が一部政治家の口から出るようになってさえいた。

そのような風潮を変えよう、と国民に約束して総理大臣になった男も、今では木偶の坊と化している。絶望的な状況がまだ続いていることには変わりないが、しかし日本の多くの地域に、今回紹介した中西俊一さんのような方が存在し、より豊かな未来の文化の生成のために、今は過ぎ去った文化を後代に伝えようと努力していることは、恐らく確かなことだろう。私はその点に希望を見る。

中西俊一さんが殆ど一人で管理・運営されている烈々布郷土資料館は、特に若い人にとっては少し敷居が高いかも知れないが、例えば獅子頭の四代の変遷を実際に見、中西さんのお話を聞くだけでも貴重な経験になると思うので、是非チャレンジしてみてほしい(事前に電話予約しておいた方が良いと思います)。

篠路烈々布郷土資料館 (city.sapporo.jp)

篠路烈々布郷土資料館 (sapporo-jouhoukan.jp)

その他ネットで探すといろいろ情報があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?