動画面会について考えたらInstagramにたどり着いた

動画面会とは何か

訪問診療では、ベッドサイドに子ども一家や孫、ひ孫の写真を飾ってらっしゃる方が多い。一方で、新型コロナウイルスの影響もあって「最近会えてない」という方がほとんどである。また、施設で面会の制限があり、家族からも「会えていなくて、最近の様子がわからない」と言われることも多い。

施設によってはオンライン面会を始めたところもあるが、後で述べるようにオンライン面会を実施している施設はごく一部に限られている。

そこで考えたのが動画面会。これは、家族と、施設入居中の高齢者それぞれが動画を撮り、その動画を観ることで面会の代わりとするものだ。リアルタイムでのやり取りはできないものの、動画を観ることで最近の様子がよくわかる。

オンライン面会の現状

2020年5月、厚生労働省は「高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」という事務連絡を出した。この中で「オンライン面会を行っていただくことが望ましい」と書き、すでにオンライン面会を実施している事例や、実施に際し必要な備品、環境などについての情報を提示している。

公益社団法人全国有料老人ホーム協会も2020年5月に「オンライン面会のススメ」という情報をホームページに挙げている。

さらに、オンライン面会にかかる費用に対して補助金をつけている自治体が複数あり、私の地元福岡市ではオンライン面会の実証事業も行われていた。

しかし、毎日様々な施設に訪問診療を行なっている立場からみて、オンライン面会が活用されている介護施設はかなり少ないと感じている。

どれくらいの高齢者施設がオンライン面会を行っているのかという数字を見つけることはできなかったが、医療機関の場合、一般社団法人あなたの医療が2020年8月に行なった調査があった。この調査によると調査に回答した253件のうちオンライン面会を実施していたのは16%、実施していない医療機関のうち今後導入予定があると答えたのは7%という数字であり、医療機関においてはオンライン面会が一般的にはなっていないということが数字で示されている。

なぜオンライン面会は広がらないのか

理由の第一は現場の負担が大きいことだろう。

家族と本人の時間を合わせる必要があり、さらにほとんどの施設入居者は自身でオンライン面会用のデバイスを扱えないため、面会のあいだ施設スタッフが付き添わないといけなくなる。

ほとんどの施設ではスタッフの数は限られており、介護現場は日常のケアに追われている。そういった中、オンライン面会を行うことは日常のケアを超えたサービスの部分となるため優先度は低く、取り組んでいない施設が多くなっていると考える。

動画面会がとても有効だった実践例

実は既に実践例があり、私自身が動画面会の有効性を感じている。

脊椎の病気があり長距離を歩けないことから自宅に訪問診療に行っている内縁の妻と、足の骨折後に歩行のリハビリが必要となって施設に入った内縁の夫、いずれにも当院から訪問診療に行っている。診察のたびに奥さんからご主人の様子を聞かれることもあり、夫の診察時に奥さんに向けたメッセージを動画に撮った。妻の診察時に、この動画をおみせしたところとっても喜ばれて短時間の動画を何度も見返しながら「元気そうで安心した」「でも少し痩せた気がする」など話された。このため、その後も診察時に動画を撮っておみせすることを行っている。

動画面会のメリット・デメリット

動画面会の場合、家族と入居者の時間を合わせなくてよいというメリットがある。また、後で何度でも見返すことも可能である。家族の様子が知りたいという施設入居者とその家族にとって、動画で様子を知ることができるというのはとてもメリットとして大きいと考える。

一方、デメリットとしては施設のケア現場において動画を撮る負担があげられる。日常のケア業務で忙しい中、動画を撮るというのは日常のケアを超えた業務となり、その余裕はないというケア現場も多いだろう。このサービスの実装を考えるのであれば、いかにケア現場の負担を少なくできるかが鍵になりそうだ。

類似サービス

高齢者施設における動画面会の類似サービスとして、孫の写真や動画を祖父母と共有するものが複数存在する。

みてねやwellnoteは、スマホを使って簡単に写真や動画の共有ができるものであり、筆者も実際に活用し離れて暮らす両祖父母のために子ども達の写真や動画をアップしていてとても好評だ。

また、スマホを使い慣れない祖父母向けには、まごチャンネルという、テレビに繋げばみられるタイプのものも存在する。

実際、動画面会をどう行うか

離れて住む家族と施設側でどのように写真や動画を共有するかについては、Dropboxを使うといいかもしれない。入居者名での共有フォルダを作り、そこに動画や写真をあげてもらう。

しかし、ここで問題となるのは、施設入居者に動画を見せる際にどのデバイスを使うかということが考えられる。

最近、介護現場でもケア記録をタブレットを用いて入力しているところは多く、介護現場でwifiが飛んでいてタブレットがあるということは珍しくない。しかし、この業務用のタブレットを用いて動画を見せると、入居者が誤ってケア記録のアプリを触ってしまう可能性や、そこに含まれるプライベートな情報にアクセスできてしまうという問題がある。これを避けるには、動画面会用のデバイスを購入する必要がある。もし、オンライン面会のデバイスへの補助金などで買えたタブレットがあれば、これを活用はできるかもしれない。ただし、この場合は個人用とはできず、施設内で複数の方と共用することになるため、他の人の動画が見れないようにする工夫が必要となる。この点の操作が複雑になればなるほど、現場で動画を撮る際の手間も大きくなるというジレンマがある。

簡単に写真や動画を撮って、特定の人とだけ共有し、他の人のものは簡単に見れないようにする、という方策が、現在の私の知識では思い付かず、ここの課題は大きい。

類似サービスであげたみてねやwellnoteは、無料版と有料版を用意し広告を差し込むなどすることで商品として成立しアプリで簡単に使用可能となっていることを考えると、動画面会も同様の方向性はありうるのかもしれない。

一方、大きく異なる点として、みてねやwellnoteの場合、親はもともと子どもの写真や動画を撮る習慣があり、あとはアプリにアップロードすれば良い。しかし、動画面会の場合は、介護現場に施設入居者の写真や動画を撮るという習慣はなく、動画面会のために撮るという手間が生じている点で大きく異なる。また、祖父母が孫の成長を見たいという熱量ほど、離れて住む家族が施設入居者の様子をみたいと思っているかという点にも疑問が残り、課金やマネタイズの余地があるのかも難しい検討事項である。

他の入居者に写真や動画を見られることの同意が取れればどうか

個々のプライバシーを気にしだすと状況が難しくなるため、家族や入居者の写真や動画が他の入居者や家族に見られても良いという同意をあらかじめとっておくというのは一つの方法かもしれない。ここがクリアされれば、専用デバイスでDropboxを用いて入居者の名前がついた写真や動画をあげておけば動画面会は行いやすくなる。ただし、施設側はDropboxで保存するデータ量が多くなるため無料アカウントでの運用は困難であり、ここに費用が発生する。基本的にこの動画面会で喜ぶのは家族と入居者であり、施設側にあまりメリットがない中で写真・動画を撮るという現場の手間と、有料のアカウントを契約するという費用面の負担を施設側が行うというのは、あまり現実的ではないかもしれない。

Instagramの活用〜思い切って全ての写真を公開OKとしてしまう

色々と難しい課題があり、記事を書きがなら手詰まりと感じているなか、一つの方策として思いついたのがInstagramの活用である。

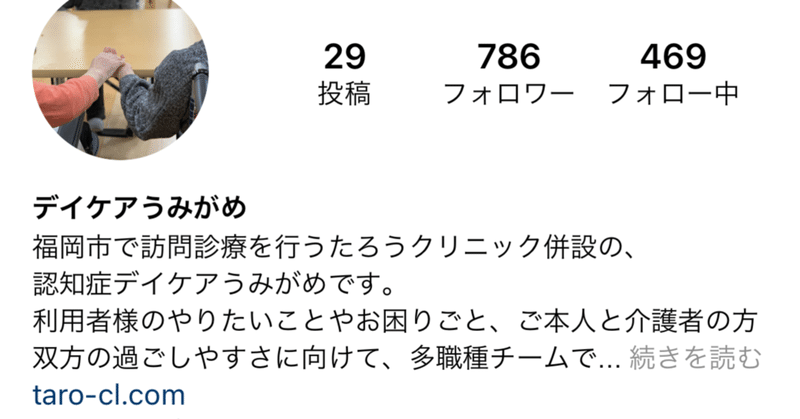

当院は重度認知症デイケアうみがめを併設している。このデイケアにおいて、スタッフが少し前にInstagramをはじめた。

開始にあたって、通所者とそのご家族にInstagram上に写真をあげることの同意を確認したところ、大部分の方から同意を得ることができた。このため、同意が得られなかったごく一部の方がうつらないように配慮して、デイケアの日々の活動の写真をInstagramにあげるようにしている。

離れて住む家族からは最近の様子を知ることができると好評で、同居している家族からも家での様子より生き生きとした姿が見れて良いと評判がいい。さらには家族などの関係者以外の方からも注目されているようで既にフォロワーは800人近くになっている。

高齢者施設でも同様に入居者と家族からの同意が取れれば、日々の様子をinstagramにアップするといいかもしれない。ご家族が入居者の状況を知れるだけでなく、新規入居者の獲得や新規スタッフの応募にもつながる可能性もあると考える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?