織物としての建築

部屋の建築『ミューラー邸』

人類における最初の建築は、基礎を持った堅牢な構造物ではなく、人の身体を包む被覆であるらしい。

人類は悪天候や外敵から身を守る必要から、動物の皮や織物の布で覆いを作った。これこそが最初の建築を構成する部分であり、人の身体に近しい覆い=内部空間から建築は考えられなければならないと、ウィーンの建築家アドルフ・ロースは主張する。西洋を由来とする建築の文脈においては、建築の骨組となる構造が重視され、インテリアの仕上げは「お化粧」として軽視される。ロースの主張が衝撃的だったのは、建築の主従関係がひっくり返っていることにあった。

「ところで建築家に与えられた課題とは、言ってみれば暖かな、居心地よい空間をつくり出すことである。そうだとして、この暖かく居心地よいものとなると、絨毯である。だから建築家は絨毯を床に敷き、また四枚の絨毯を四周に吊す。そしてこれが四周の壁になるわけである。しかしながら絨毯だけでは、とても一軒の家をつくることは出来ない。床を敷く絨毯にしても壁に掛ける絨毯にしても、そうした目的のためには構造的骨組が必要となる。だからそうした骨組を工夫するということは、建築家に与えられた第二の課題となる。」アドルフ・ロース『被覆の原則について』

アドルフ・ロースの設計によって1930年に竣工した邸宅『ミューラー邸』では、内部空間である「部屋」から建築が考えられている。チポリーノ大理石によって仕上げられ約4メートルの天井高を持つ居間、低く抑えられた階高とマホガニーの格天井による食堂、小さな凹みが組み合わされてつくられた婦人室など、一つひとつの「部屋」は相異なる形状とテクスチャーを持ち、「部屋」の外周を走る階段によってそれらは立体的に束ねられ、一軒の家がつくられている。音楽は時間の推移によって享受される芸術であり、一部分だけ聞いてもよく分からないように、「部屋」の連なりによって『ミューラー邸』はつくられているため、「部屋」の写真を一つひとつ眺めたとしても、紙芝居のような効果が立ち現れこそすれ、ぼくたちはこの住宅がどんな空間をしているのか分からない。実際に訪れた人だけが、階段によって束ねられた「部屋」のシークエンスを切れ目なく連続的に体験することによって初めて、建築の空間を知覚することができる。様々な「部屋」を立体的に束ねるために、自由な形状に施工可能な鉄筋コンクリート構造が採用されているが、建築の構造は裏方として表に現れない。あくまで内部空間である「部屋」から建築は出発しており、インテリアと比べて建築の外観はそっけなく、無愛想である。

ミューラー邸居間

食堂

婦人室

「部屋」の外周を走る階段

ミューラー邸外観

おかずとご飯『山科伯爵邸』

人の身体に近しいインテリアこそ重要であり、構造はそれを支える骨組みとして仕えるというあり方は、目を凝らして周りを見直すと、日本の伝統的な建築がそのように出来ていることに気がつく。

京都の公家である山科家の別邸『山科伯爵邸』に伺う機会があった。山科家は、公家や武家の着装法について古くから伝えられてきた技術や考え方である「衣紋道」を家職として継承しており、100年前に建てられたこの別邸は室礼(しつらい)によって建築が支えられている。欄間や屏風、簾や床の間の掛軸といった仮設的な調度品によって建築の華やかな見せ場は作られ、それらに覆いをかけ、束ねる裏方として建築の構造が存在する。室礼を構成する一つひとつの調度品には意匠が凝らされており、和食における「おかず」の働きを持つとすれば、建築の構造はそれ自体としては目立たないが、「おかず」を引き立たせて間をつなぐ「ご飯」のような働きを持つように思われる。家元後嗣である山科言親氏によると、古来の装束は人間の暮らしにおける文化的側面と密接に繋がっていることから、様々な文化のコードによって織りなされているという。例えば、それぞれの衣の色目の取り合わせには、想起される自然の植物や季節が込められており、淡い青色と淡い紫色とによって夏の「葵」が、白色と黄色とによって秋の「九月菊」が想起される。こうした多彩なコードが織りこまれることによって、装束は「織物」としての被覆になる。室礼のひとつである掛軸もまた、軸の中に納められる「本紙」の内容との取り合わせにより、表装の意匠が考案される。夏を詠う和歌が記された室町時代の短冊を表装し、掛軸にする打ち合わせに同席させていただいたが、歌の内容から想起された三種類の古裂を取り合わせることによって、三段表装(大和表装)の掛軸が作られるという。装束や室礼は人の身体に近しいがゆえに高い密度で作られており、人間の暮らしや季節の移り変わりに密接に結びついているため、臨機応変に姿を変える。一方で、建築の構造は一見目立たないが、一つひとつの見せ場を束ねて、シークエンスとして経験させるための働きをし、そこに在り続ける。

山科伯爵邸

織物の織り方『ヴィラ・プランチャート』

ところで、イタリア人が生活を大切にし、インテリアの調度に重きを置くのは、日々の暮らしを取り巻く品々=小芸術こそが身近に触れあうなかで人の気持ちを豊かにしてくれる、という自覚がその背景にあるからではないか。

だからこそ、イタリアの建築家は伝統的に、工芸や家具、プロダクトデザイン、インテリアから建築まで、ジャンルに優劣をつけず、オールラウンドに手がける傾向があったのだろうし、彼らがよりどころにしていた認識とは「人の身体に近しい物こそが人間を触発する」という唯物論だったように思われる。ぼくが学生だった頃、イタリアのデザインはなんとなく甘ったるく、言葉で説明できないような質感や色、ディテールに淫しているように見えて、あまり好きになれなかった。だが、身の回りの物こそ人間を触発する、といった自覚をもとに設計を行う者を「唯物論者」とするならば、イタリアの建築家はまさにそうであり、彼らはテクスチャーを通して、人間の精神に働きかけようとする。

「イタリアモダンデザインの父」とも言われるジオ・ポンティは、そうした「唯物論者」としての建築家の代表的な人物だろう。

建築の設計から、家具、瓶や皿、カトラリー、オペラの衣装デザインまで、彼の創作活動はジャンルを越えて多岐に渡り、そのすべてに共通にしているのは、直接感性に訴えかけるような、個性的な形や色、質感に溢れていることだ。ここで、彼がヴェネズエラ・カラカスに設計した邸宅『ヴィラ・プランチャート』(1953年-1960年)を見ていきたい。

ヴィラ・プランチャート外観

敷地周辺との関係を示すスケッチ

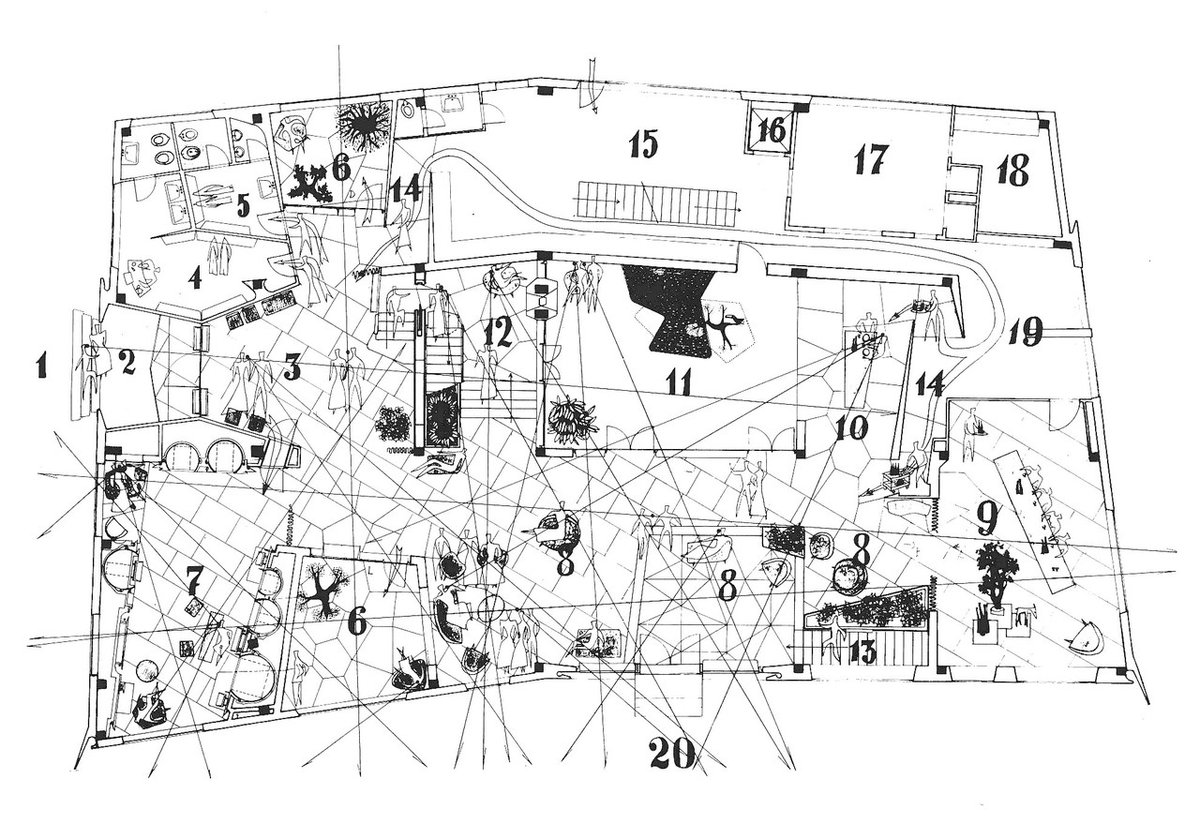

ヴィラ・プランチャート1階平面図

『ヴィラ・プランチャート』は丘の上に建てられており、谷に沿って広がる市街地への眺めをそこから楽しむことができるが、周辺の地形との関係を示すスケッチを見ると、建築を起点として内部から外部へと、眺めが方向づけられようとしているのが読み取れる。また、1階平面図には人物や家具、植物といった人の身体を取り巻く品々から、人の動線や視線まで緻密に描き込まれており、ジオ・ポンティが人間の身体から出発し、内部空間から建築を練り上げていったことがわかる。

ヴィラ・ブランチャートの内部

八角形のダイニングテーブルや黄、白、緑などの色をもつ大理石、壁には陶板装飾が貼り巡らされ、天井にはグラフィックワークが施されている。このように、内部のインテリアを見ると「どうしてそんな形や色、質感を使うのか?」と訝しげに問い質したくなるようなノリノリでファンキーな要素が、床、壁、天井のあらゆる表面に配置されているが、それらの要素が絶妙に均衡することによって、美的な力が空間から引き出されている。原子や分子が適切に配列されたとき、固体はダイヤモンドのような美しい結晶となって現れるように、空間においてもまた、相異なる物同士が適切に配置され、均衡が導き出されたとき、「結晶」のような美しさが立ち現れる。ジオ・ポンティは著書『建築を愛しなさい』において、「建築は結晶である」と定義しているが、均衡が導き出され「結晶」となった建築は、ダイヤモンドがそうであるように、人々に愛される美しさを持つ、という意味を込めていたのかもしれない。一つひとつのファンキーな要素は、どうしてそんな形状をしているのか説明がつかず、どこか別の世界からやってきたような「他者」「異物」としての容貌を持つ。だが、そうした要素がもたらす働き自体が重要なのであり、これらの相異なる働きを有機的な全一性にまとめあげることで、内部空間全体のテクスチャーが形成されている。

ぼくはいま、テクスチャーという言葉を使ったが、テクスチャーという語が「織物の織り方」という語源に由来するのは重要なことだ。

織物の組織は、縦方向に張られた経糸(たていと)に対して、直行した方向へ緯糸(よこいと)を通し交差させることによって多層状に形成される。一つひとつが異なる色や材質である多様な糸が、互いの個別性を生かしながら積層することによって織物の生地はひとつに織り上げられるため、そのなかには糸の多様性が埋め込まれ、テクスチャーが宿る。『ヴィラ・プランチャート』において、八角形のダイニングテーブルや鮮やかな大理石、陶板装飾、グラフィックワークといった相異なるファンキーな要素は多様な糸として、ひとつの内部空間へと織り込まれている。このように、人の身体を包む覆いであるインテリアは、織物としてテクスチャーを宿し、テクスチャーを通して人間の情操を豊かにする。それは、美しいきものを身につけると気持ちが晴れやかになることと、同じなのかも知れない。

アドルフ・ロースが主張するように、人の身体に近しい覆い=内部空間から建築は考えられなければならないとするならば、ジオ・ポンティはロースの思想をまさに『ヴィラ・プランチャート』で実践しており、「暖かな、居心地よい空間をつくり出す」その覆いには、織物としてのテクスチャーが宿っている。物の質を通じて、人間生活の基盤を再構築すること。「お化粧」として軽視され、「甘ったるい」と侮られる、人の身体に近しい物のなかに息づく琴線にこそ、人間の生を支えてくれる、本質的ななにかが隠されているのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?