専門家のほうにむしろ集合知が足りない

先日、Instagramのストーリーという機能(本投稿とは別で簡易投稿ができる機能)で、閲覧者に質問を投げかけた。

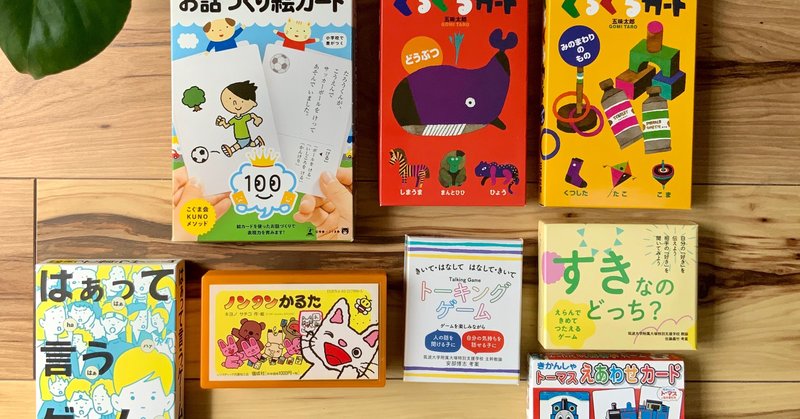

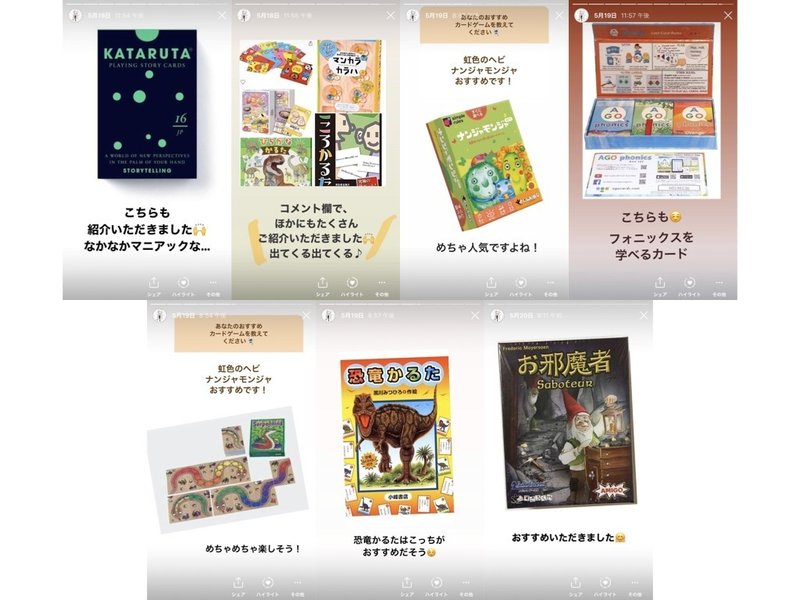

「あなたのおすすめカードゲームを教えてください」

すると、たくさんのお返事をいただきました。

noteにもご紹介。スゴいですよね。

わたしが知らないゲームで、言語療法にめちゃ使えそう!というのをみなさんいろいろ知っていて驚いたし、逆に、わたしが紹介したカードゲームについても知らなかったという人がコメントをくれた。

そこで思ったのが、こういう集合知を貯めておけるオープン・ソースのような場が無いなということ。本来ならSNSがそういう役割を果たすんだろうけど、言語聴覚士という全国に3万人しかいないニッチ中のニッチかつ世代上めのインターネット触らない人が多い業界では全然そういうことになっていかない。

今回募集して集まった情報は、頭の良さとか考えの深さとかではなく、単に知ってるか・知らないか、知りたいときに既に情報が集まっている場にアクセスできるかの問題、いわゆる集合知の課題なのだ。

こないだのインスタストーリーでカードゲーム募集したら大量に情報集まった事件以来、わたしのなかではSTの知識って集合知の部分がまじでたいしたことないどころかしょぼいなということが明らかになってですね。理論の厚みに対してHow toの部分を考える人がおらず、いろいろ埋もれてしまってるんすよ

— ななさん|ことばの相談室ことり (@stkotori) May 24, 2020

こうした情報は、専門職の人が全然知らなくて育児中のママさんのほうがずっと詳しいという、「専門家と非専門家の逆転現象」が起こる。情報が欲しい人のパイが大きければ、(インターネットと親和性が高い集団である限り)知恵が蓄積され、ブラッシュアップされ、また大勢の人にシェアされていく。

英語圏のPinterest研究オススメ

英語話者圏ではPinterestがその役割を果たしているようで、Speech Therapy や Therapy Ideas などと検索してもらえればカラフルかつ魅力的な投稿(リポスト含む)が大量に表示される。Instagramでも同様だ。

わたしの観測範囲では、こうした状況はすでに2016年の時点からあって、いっぽうで日本語で検索するとその結果は惨憺(さんたん)たるものだった(2016年からPinterestで非日本語圏の情報収集を続けた現場職がどれほど居ただろうか)。

SNSでなくとも、そうしたことを話すコミュニティが現場の周辺にあればいいのだが、集まるとたいていはクソ真面目な症例検討や勉強会になってしまい、ゆるいお役立ち情報を共有する場は得づらい(医療職は、心労するほど先輩に気を使ってしまう生き物なので)。

理論の厚みに対して、ハウツーが個人化されすぎてないか

最近、Instagramで一般の雑誌をイメージした情報投稿を心掛けるようになって感じることは、この業界には“局所的な知ってるか・知らないか“が、まだまだ無数に存在しているということだ。

そしてそれは埋もれてしまって、もしかするとその人が仕事を辞めるとそのまま失われてしまっている状況なのではないだろうか。めちゃもったいない。

みんな、「これくらいわたしが言うまでもなく、みんな知ってるだろう」、「教えるなんてそんな、おこがましい」と思ってるのだ、きっと。

わたしのインスタの投稿だって、小児STならば6割の人が知っている情報だ。けど、残り4割は知らない。その4割のうち2割は職場の先輩などが運良く教えてくれるかもしれないが、残り2割は知らずにキャリアの大半を過ごすかもしれない。さらには、親御さんにとっては新鮮な情報かもしれない(子育て世代の情報網はものすごいので、専門職のアイディアはむしろ大したことないのかもしれないが)。

自分にとって“当たりまえ“のシェア

そして「自分にとって“当たりまえ“のシェア」からはじめることで、原始的な物々交換の原理よろしく、新たな情報が集まってくる。ちょうど今回のように。かくして、みんなで賢くなる集合知のサイクルが回り始めたのだ(驚き)。

どうだろう、インターネットの世界では10年も前から言われているだろうことだが、専門家のかかわる領域においてはサイクルの巡りが一巡遅れてやってくるのかもしれない。

とはいえ世間では、オンライン上でもクローズドコミュニティ(オンラインサロンや有料noteなど)に籠もってしまう流れがすでに始まっているので、このままいくと、知らない人は令和の時代においても永遠に歴代の先輩方が作った手描き・色鉛筆で塗られたボール紙の教材を使い続け、どうぶつの森やこどもチャレンジ、Youtubeに敗北し続けるのではないだろうか・・・。

正直、Instagramのポストを作成するのはめちゃくちゃ大変だし、毎回色調を統一したりインデントを揃えたりジャンプ率調整するちまちました作業に心が折れそうになる。しかし、親御さん向けに絞って情報発信している小児言語聴覚士がほぼ居ない上、見やすい・デザイン性のよいものとなるとほぼ皆無に等しいので(※英語圏のように検索したら大量ヒットする状況ではないという意図)続ける価値はあるのかなと思っている。

手の内をバラしたらお客さんは減るのか

ちなみに、インスタでは「なな先生の発音教室」といって、これまで専門家の職域とされていた言語療法の手続きをどんどん開示している。こちらの持ちネタをすべて開示してしまったら、家ですればいいやとなり、言語訓練室に来てくれる人が居なくなるのでは?と心配だろうか。

結果はむしろその逆だ。

いま持っているものを惜しまず開示することで、その反響から新たな可能性が生まれる。これまでの方法を定石としてセーブすることで、新しい戦法にチャレンジする余地が生まれてくる。言語療法の可能性に上限が無くてよかった。

最後に、ちょっと言葉足らずになってしまったところを補足したい。

・わたしのインスタはあくまで一般の方・ご家庭向けの情報発信

・知識には、集合知(速い情報)/論理(遅い情報)がある

・親御さん同士・一般家庭の集合知(How to)は、日々ものすごいスピードで進んでいる

・むしろ専門家のほうが、集合知弱い(置いてかれてるかも?)

・親御さん向け発信を継続することで、意外とこっちのノウハウが古いことを認識するきっかけになるかも?

・知識の物々交換が情報の精度を高める速度を上げる

・手技や情報を開示したからといって、言語相談に人が来なくなるわけではない

みんなー!一緒にやりませんかー!(投げたら投げっぱなしですが)

ここから先は

小児・発達障害・吃音関連勉強マガジン

書籍紹介や勉強方法・臨床内容など、臨床技術にかんする記事をまとめています。 含まれている記事は、「セラピスト開業マガジン」の一部と共通して…

いただいたサポートは、ことばの相談室ことりの教材・教具の購入に充てさせていただきます。