A05 壁の強度のキホン

こんにちは、nanookです

今回のnoteは

次の壁のBIMエクササイズにいく前のキホン記事です

これまでの記事はこちら「もくじ」

1 内装図の違和感

私はこれまで建築・内装の設計、内装施工をしてきた中で

不思議に思ってることがあります

内装設計の断面図は

天井裏を描かないことが多い

ということです

造作物はどこへ支持を取るのか

壁がどこに支持を取るのか

それがないまま

実施図面を描くことに違和感を感じました

具体例を出しながら

建築事務所の断面図には構造があり

内装壁が上下階のスラブに固定され

換気設備などの配管スペースが見えてきます

断面図の素直な描き方であり

構造を表現し、確認する図面です

内装の断面図は

床スラブはあるものの天井裏の描写がなく

その壁・造作物がどこに支持をとるかが見えてきません

きっと展開図を書いているのだと思います

しかし大抵の場合、断面図はありません

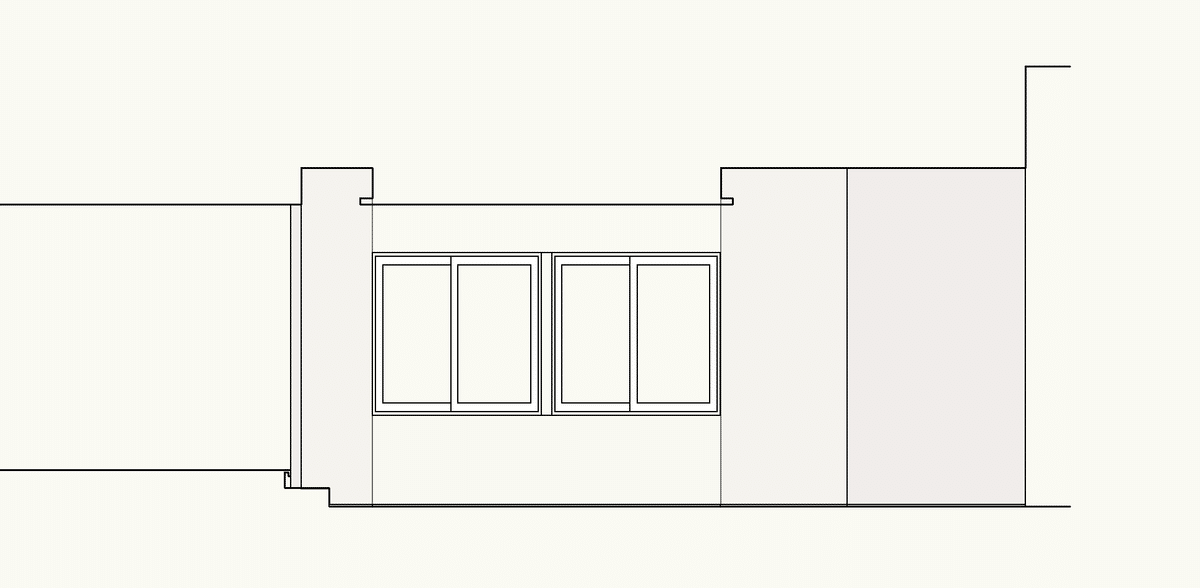

私が思う展開図は下図のような絵です

(もちろん構造的なことはしっかりと断面図・矩計図で示した上で)

展開図は見えがかりの面が何なのかを描くもの

面の仕上・家具・窓の情報を、寸法と文字で補完します

断面線は完工後に人間の指が触れる部分を描きます

仕上に関することを表現する図面です

初歩的なことでポカンとなるかもしれません

私は建築事務所時代 所長に

伝える内容を、図面ごとにきっちり分ける

表現分けを徹底的に求められました

図面は設計事務所の数少ない成果物で

社会とのコミュニケーション手段です

建築雑誌に載る方達でしたから

外部には中途半端なものは何一つ出さない

という矜持もあったと思います

断面図は 構造の関係を示し

展開図は 仕上げを示しなさいと

何度も何度もする同じ修正に

嫌気が差したことが多々あります

それほど図面に熱量を注ぎなさいと教わったので

内装の図面に違和感を感じたのです

断面展開図のようで でも違っていて

伝えたいことがぼんやりとしていたからです

こんなことをいうと

内装の人からは、造作ごとの部分詳細図で

ちゃんとしっかりと書いている!

と怒られそうです

しかし、部分は部分でしかなく

それを支持する相手は

どこにどんな支持を取っているのか

全体の強度を把握していないのに

実際のところ強度がどこまであるか

想定できているはずがありません

ましてや

その図面で見積もりをしているので

現場で開けてびっくりしても

施工が積算していない補強のお金は誰が出すのでしょうか

この違和感は

安全は誰が担保するのか?

ということにつながりました

2 内装の構造計算?

建築設計の構造計算は設計者が行います

小規模な木造であれば意匠設計者が

大規模やRC・S造は構造設計者が

内装で使う軽鉄壁には

法的に構造計算を求められません

またJIS規定や国交省標準仕様書も拘束力はありません

およそ、施工の工務店さんの経験値に頼って

施工が行われます

建築構造計算も長年の経験値(事故)をもとに

検証し計算式で確認ができるような経緯を経ましたが

内装では計算式も使わないため

工務店さんの経験値に頼りっぱなしです

でも大抵はうまくいくし

何かが起こるのも稀です

設計者もそれは施工が考えること

と割り切った人が多いのも事実です

何も起こらなければ問題はない

その流れで展開図も先ほどのような表現で

作られてきたのだと思います

3 熊本地震

しかし、その何かは起こりました

熊本地震の直後

私はいくつかの大規模商業施設内を

見てまわっていました

顧客からの依頼で

復旧に向けた取組方や

営業機材を運び出すための

瓦礫撤去の事前調査で現地入りしました

余震は2-3時間おきに発生し

いつ何が崩れてくるか分からない怖さ

音が吸い込まれていく店内

楽しさを提供するはずの店舗の

いつもと違う表情にずっと緊張していました

その時、建築・内装がどのような壊れ方をするのか

どんな作り方で強度の差が出るのかを観察していました

幸いなのか

本震は夜間帯だったため

施設内で被災した方は少なかったと思われますが

壁・造作物は人に当たってしまえば

デザインではなく ただの凶器です

現在の建築は

震度7の震災がきても

避難が終わるまでは崩れないよう設計されています

その後、使えなくなっていい という前提で

内装物も、震度7で崩れるとしても

その前に 避難が完了するまでは

耐えないといけないはずです

被災した建物を外から見ると

とあるエリアが

地盤が1Mほど盛り上がり

基礎と柱を押し上げています

全体の構造に歪みが加わっていると想像できました

ある施設のワンフロアでは

天井がほぼ全て落ちていました

岩綿吸音板でも 1平米 3kgほど

小さなボウリング球ほどの重さがあります

ある大型店舗では

大量の幹線の束がケーブルラックごと落下していました

真下にあった内装の軽鉄壁は

なんの抵抗もできていない姿で潰されていました

それに比較して

建築壁に支持をした軽鉄壁はおよそ原型を留めていました

また小さな店舗では大きな崩れなどは見受けられなかったです

建築の構造に積極的に依存せず

単独のように立つ軽鉄壁が

何かしらの強い影響を受けていました

意匠を優先した華奢な支持補強をしている造作物は

崩れたり、落下していました

4 内装の安全は誰が担保する?

建築設計は、耐震強度や避難時間を

最低限は確保しながら設計を進めます

しかし内装設計が別にいる場合

例えば、オフィスビルや商業店舗など

その内装部分の強度や避難を考えるのは内装側です

内装の強度は

施工に任しておけばいいですか?

規定がないからする必要はないですか?

過去に誰かそう言ったのでしょうか?

慣習は

まるでそれが常識であるかのように振る舞います

意匠デザインを優先して施工でなんとかしてくれは

危険をはらむことがあります

内装の設計でこんなことを考えると

結構な割合で否定されることがあります

大抵「いいデザインや発想ができなくなる!」と

私はこの考えに興味が湧かず

デザインの制約条件として取り入れる立場をとります

内装設計も壁や造作物に対して

強度を考えた方がいいのは明白で

自分がもし安易な強度の設計をした場所に

万が一地震がきたら眠れなくなります

数十年後でも

誰かが怪我をするようなものを作らない

くらいの矜持は等しく持つべきと思っています

昔、建築事務所の師匠に

しっかりと設計ができない

真摯に学び続けられないなら

この業界から出て行ってくれ

みんなが迷惑するんだ

とはっきり告げられました

今思えば、ありがたく深みのある言葉と

受け取れるくらいにはなれたとおもいます

5 一歩 踏み込む

熊本の被災建物内作業のときに

ある現場管理の方が

力を貸しますよと

一緒に民家に寝泊まりして

現場に尽力してくれました

その時、一日中 崩れた壁や造作を見ながら

下のようなことを言われました

設計と施工と職人さんは

みんな一生懸命仕事をしている

しているんだけども 自分の仕事の範囲を決めている

それは円の形をしているから

真ん中の赤い部分は誰も考えていない

この時に事故やクレームが起きる

だから みんな

それは自分の仕事じゃないと言わずに

お互い相手の領域に一歩踏み込んで

その隙間を埋めるとうまくいく

私はこの話を

内装の強度の話として受け取りました

無意識に「それはあなたの仕事(責任)だ」

と互いに思っているところに

穴が空くからです

6 内装の強度の考えかた

計算的な下支えが難しい内装壁の強度を

どのように考えていけばいいでしょうか

これは今でも答えを出し切ったわけではありません

しかし、実務の中で考えていること

この記事のために改めて調べたことを

書いていこうと思います

① 法の規制

・建築基準法 施行令 第39条

(e-GOV法令検索より ※法は必ず国が提供しているもので確認!)

建築基準法では内装材についても

風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって

脱落しないようにしなければならない旨の規定があります

また、建築士免許を持っていなくても

建築物には

建築基準法に基づいた法的な規制がかかっており

その建築物の建築に関わるすべての人は

その法律を守る義務があります

建築士や設計技術者などの専門家だけでなく

一般の人や施工業者なども

建築基準法に基づいた適切な建築物の

設計・施工・使用を行うことが求められています。

法はあくまで建築物にかかっているので

建築士免許を持ってるかどうかは関係なく

店舗内装も

法を遵守した設計・施工をする義務があるということですね

② 壁の重量

A01 壁のキホンで

軽鉄壁に防火性能を持たせるため

壁は次のような仕様に設定しました

壁の強度を考えるために

壁の自重を、平米(m2)当たりで調べてみます

・LGSについて

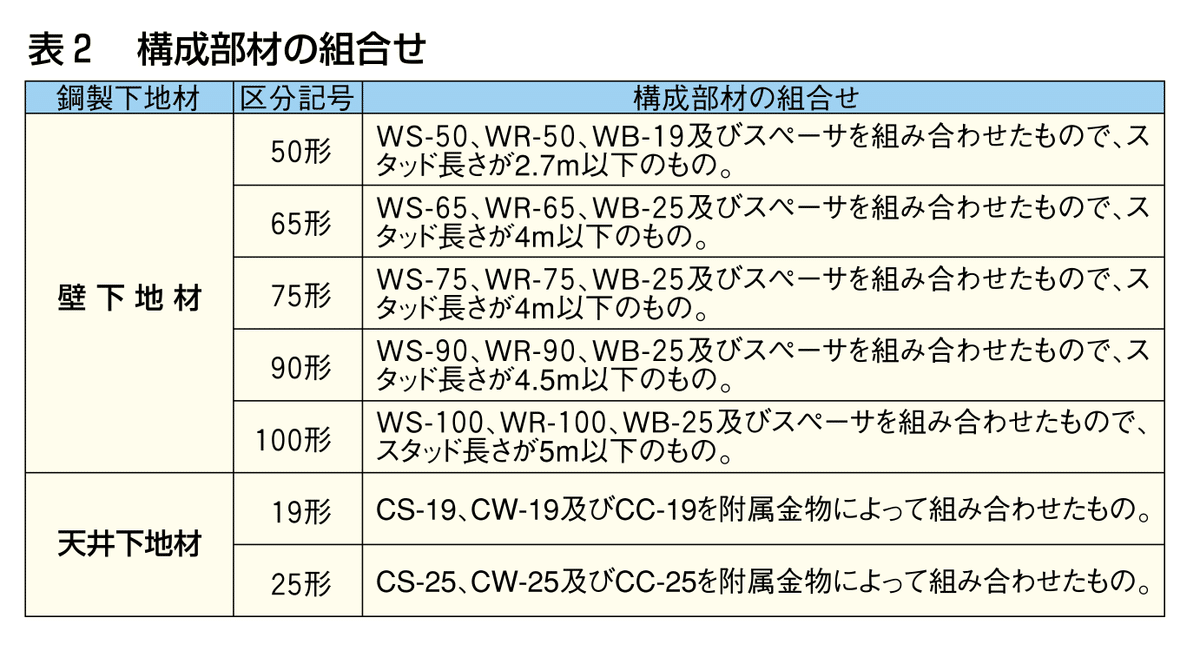

軽量鉄鋼材メーカ 株式会社 桐井製作所さんの資料を参考にみていきます

資料はこちら

これまでの記事で設定したのは

一般的な間仕切り壁=壁以外の荷重がない としてきました

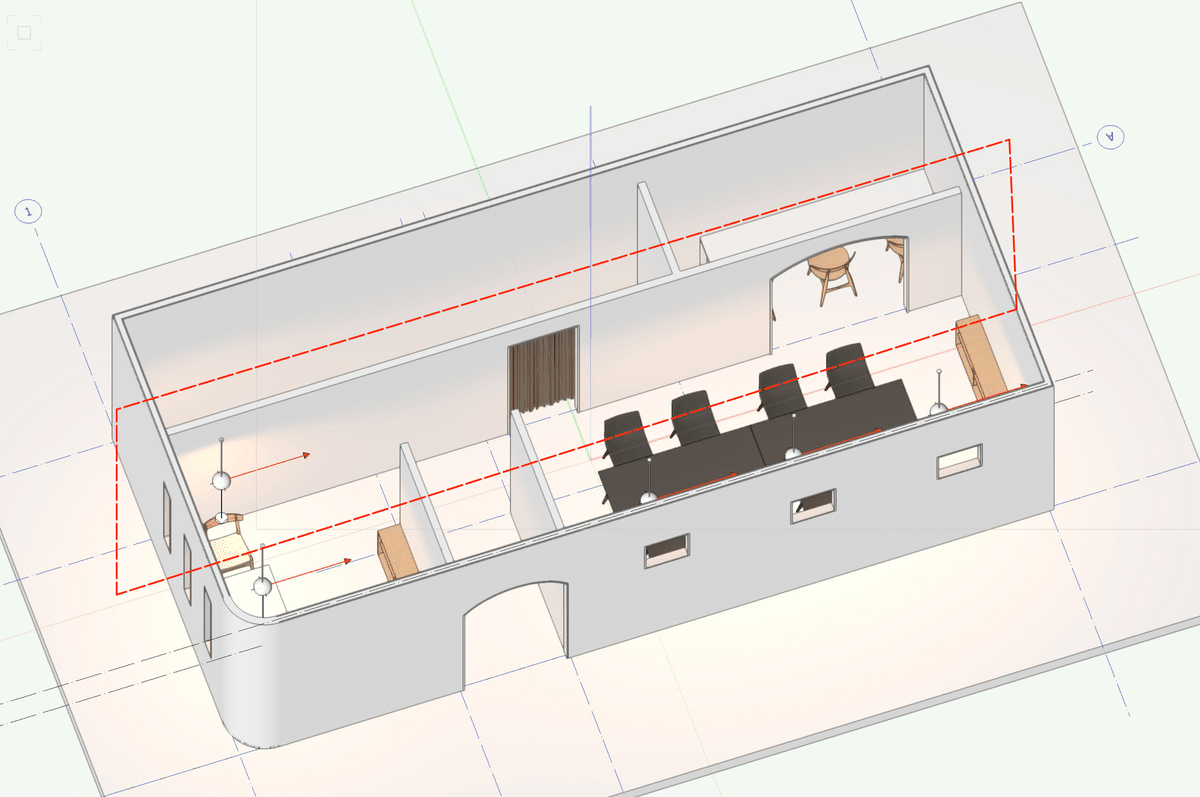

BIMモデルの壁は

中間間仕切り壁H=2480

CH=3000

としています

桐井製作所さんの角型スタッド標準納まり図から

LGS 65型 スタッドピッチ@455で考えていきます

資料PLAN.63 表2より

壁下地材 65型は、長さ4M以下を確認

資料 P.77より

・角形スタッド65型の部材荷重=1.131 x 2本 = 2.262(kg/m)

・ランナー65型の部材荷重=0.933 x 2本 =1.866(kg/m)

合計:1平米あたり 4.128(kg/m2)

・ボードについて

吉野石膏 株式会社 さんの資料より

石膏ボード t12.5+12.5=8.5 x 2枚 = 17(kg/m2)

上記のLGSとボードを足すと

軽量鉄鋼壁の平米あたりの荷重は = 4.2 + 17 = 21.2(kg/m2)

細かい部材などは別にありますが

およそこのくらいになります

では、これまでの記事で

ずっとみてきた壁を例にみていきます

四方の壁は、建築壁、建築の下がり補強下地に

支持をとることが想定されます

壁の中で、弱いと考えられるものは

室内中央を横切る中間間仕切り壁です

これはスプリンクラーの移設増設の回避

また店舗内の機械排煙機に向けて排煙上支障がないよう

壁上部を500mm開けるという判断をした事例になります

これを参考に荷重を考えていきます

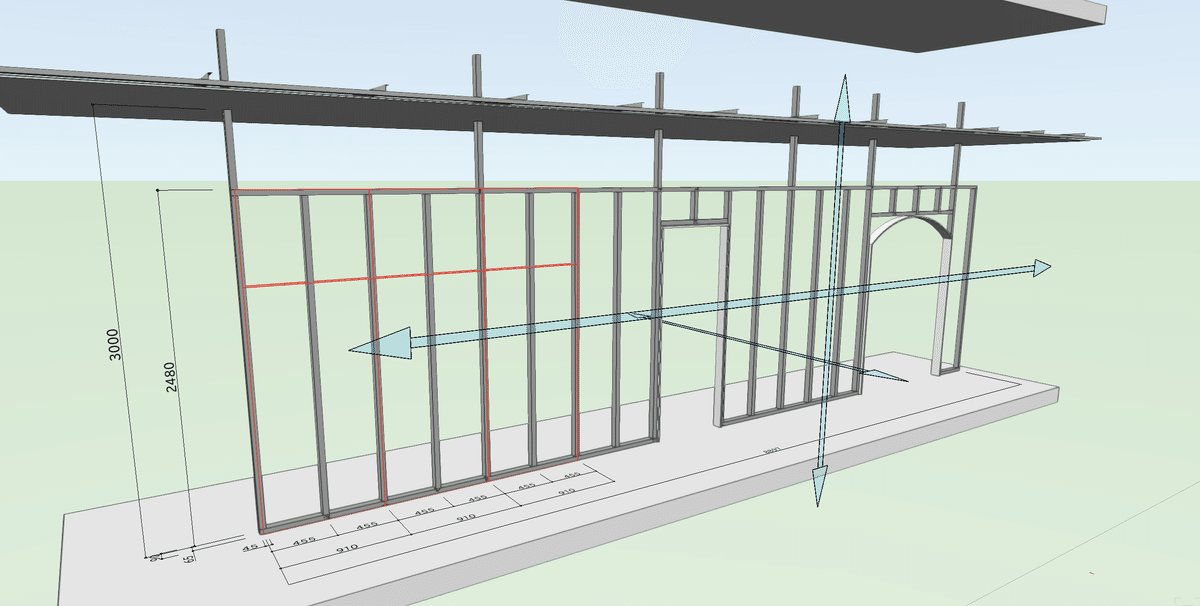

地震に対抗するLGSが見えるように表現したものが下図です

壁の長さ=8897mm

壁の高さ=2480mm

軽量鉄骨の突っ張り棒を天井内に差し込んで緊結し

天井ボードの水平剛性を期待しています

床スラブに打ち込みピンで固定しています

公共工事などのJIS指定があれば

公共工事標準仕様書に則った

より高い強度で作ると思いますが

現実は予算的なことから

このような壁が多いのではないでしょうか

ざっくり計算するとこの壁の自重は

面積:(W8.9m x H2.5m)ー(ドア開口5m2)=(22.25 ー 5 )=17.25 m2

自重:17.25m2 x 21.2kg/m2 = 365.7(kg)

壁って思っているよりも重くないですか?

設計では簡単に書いてしまいますが

相撲力士よりも重い(小錦関285kg)

370kgが地震で倒れてきた時に

抵抗できるとは思えません

ましてや子どもは尚更です

この370kgが地震で揺らされた時も耐えれるよう

どのような支持を取っていけばいいでしょうか

③ 壁の強度の基準

案件によっては軽鉄メーカさんに

強度計算を依頼し確認することがあります

高さ6Mの耐火壁をJISより安価な自社部材で組めるか

などの場合ですが稀な例です

大抵の場合は

強度計算の確認ではなく

技術基準を頼りに強度を確認していきます

技術基準は経験や試験を行い

強度があると確かめられた部材・工法で

一定の方向性と水準の確保を図るためのものです

まず 1つ目の基準は

■公共建築工事標準仕様書

14章 5節 軽量鉄骨壁下地

国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が

官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです

標準仕様書リンクはこちら

部材の高さやピッチ、工法の基準が明記されています

1ページくらいの規程ですが

まずはこれを標準的な基準として捉えていきます

ただし、JIS規格品を使用するシバリがあります

通常、建築設計図書で特記仕様書を作成し

その中で各工種の部材グレードを指定します

しかし内装では特記仕様書はほとんど見受けられません

そのため

軽鉄工事会社さんが積算する際にコスト面を考え

JISより安価な一般品や角型スタッドを選定する流れが起こります

設計図書で仕様(性能)を指定するのが設計の責務ですから

記載がなければ一般品として読むことに

何もおかしなことはありません

ここでJIS規格品ではないもので

技術基準を確認する必要が出てきます

2つ目の基準は

■軽鉄資材メーカによる性能試験

桐井製作所さんの研究開発HPを見てみます

自社で性能試験の検証を行いながら

現行法に対応しています

この工法(組み方)及び部材を

参考にして基準を考えていきます

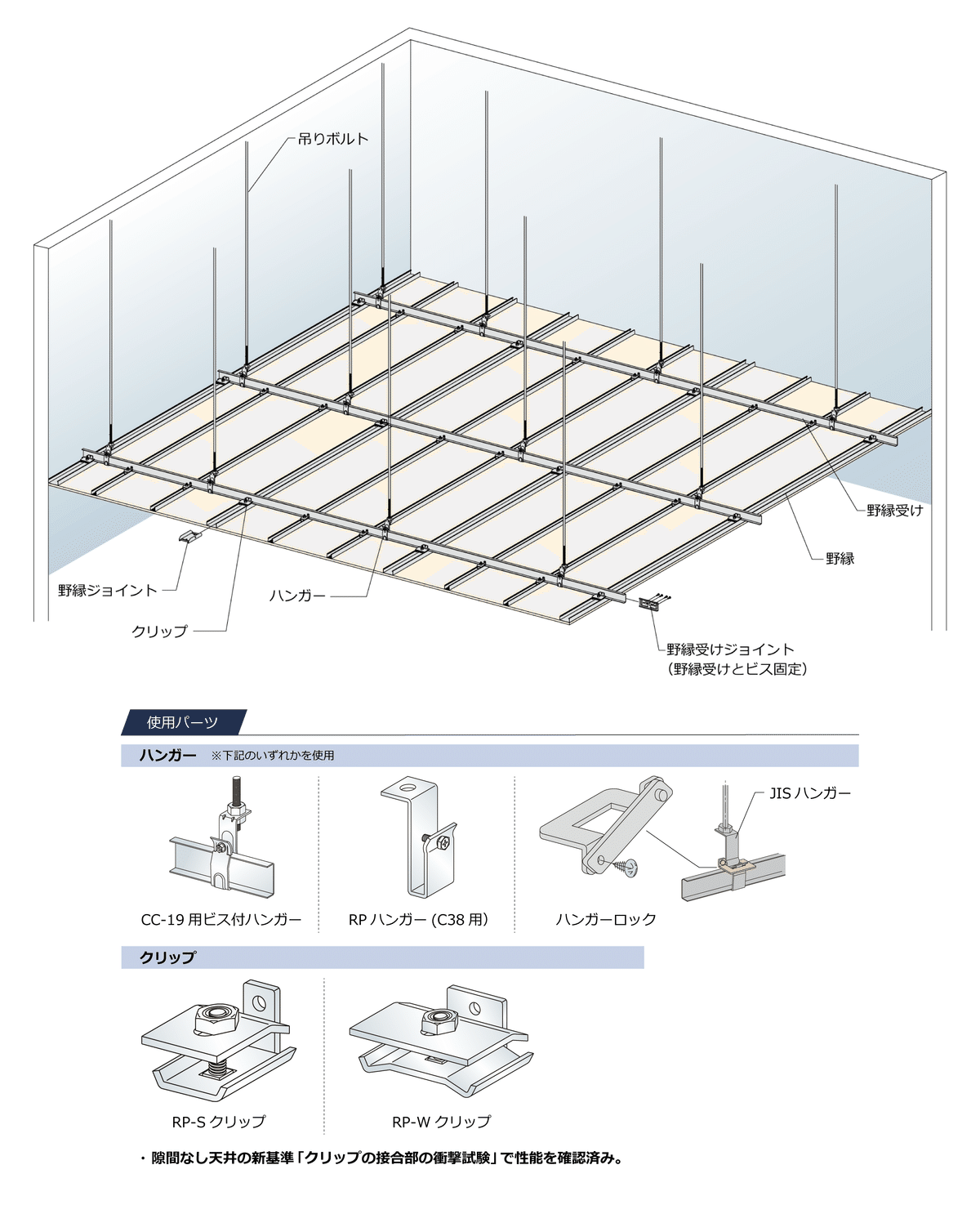

非常に親切だったのが空間別に

商品のポジショニングMAPを作っているところです

内装では緊結在来天井が近いと思います

一般材との違いは、部材の交点が緊結している点です

例えば、RPハンガーにはボルトがあり

揺れで、野縁受けが外れないよう抜け止めの役割を持っています

通常の一般材では、掛けるだけなので

天井を剛性を持った一つの面として検討することができます

一般材への教訓としては

・部材の交点が弱い

ということが言えると思います

強いLGS部材を繋いで行っても

緊結をしていない場合

ビス留めが揺れで抜けるか

重量が重い場合は、ビスが捻じ切れて

抵抗力が突然ゼロになります

・もっとも弱い部材が最初に破断する

そこをキモとして考えていきます

④ 壁の揺れかた

メーカ資料にある壁の例などは

シンプルな形状で等荷重のものが掲載されます

このような形であれば

技術基準を満たすものとして考えます

では、今回のように中間間仕切りの場合はどうでしょうか

地震を想定する時に

揺れの方向を3つに分けて考えます

・縦揺れのZ方向(直下型地震)

・横揺れのX、Y方向(水平型地震)

図で見てみましょう

水色の矢印で3次元方向を示しています

この3方向に対して、壁が抵抗できれば

それを強度があるものとして考えます

壁重量のイメージ例は、こんにゃくに割り箸を突き刺したものが重みの感覚に近いと言われます

■縦揺れのZ方向(図の上下方向)

この場合、建築の構造体ごと内装壁が突き上げられます

床:壁は床スラブに固定されているので、同じ突き上げの動きをします

天井:天井内のスタッドは野縁に固定しているので固定材を通して、天井下地を押し上げる動きが起こります しかし、天井下地側も吊ボルトを上階スラブに打込み固定しているので 突き上げを下方向に押さえる反発が働きます

床と天井の動きが相殺する動きのため気をつけるポイントは

スタッドと天井下地の固定方法が破断することがないように

強い部材で繋ぐことが必要になります

想定される対応方法は

スタッドや野縁材を使ってのビスやボルト固定などです

もしくは、そもそもスタッドをスラブまで伸ばしてボルト固定することです

■横揺れのY方向(図の前後方向)

壁全体としての重心がドア開口の真ん中あたりのところにあります そこを中心に前後に揺さぶられることになります 今回のケースではこの揺れに対して、壁が最も弱いです

床:壁は床スラブに固定されているので引抜け力が斜めに働きますが 打込みピンで固定していれば十分な抵抗強度があると考えていきます

天井内のスタッドは野縁に固定したので固定材を通して、天井を前後に揺らす動きが起こりますが

天井下地は、ボードも合わせて水平剛性があるため

(剛性:形がそのままでいる力、歪まない性質)

揺れを抑え込み、壁自体に相殺する動きが働きます気をつけておくことは例よりもずっと重い壁だった場合

(例えば2トンほどの壁など)

壁上部のスタッド(H=2500のあたり)にせん断力が起こり

スタッドを捩じ切ろうとします

そのケースではLGSをサイズUPするか

1段剛性の強いライトゲージを使用し上階スラブに固定します

意匠設計上、このスタッドを壁より上に出したくない場合が多いので その場合は、バックオフィス側の壁に水平方向のスタッドで固定する 壁に取り付ける造作や仕上げの重量などにより固定方法の工夫が必要です

■横揺れのX方向(図の左右方向)

Y方向と同じく壁の重心を中心に左右に揺さぶられることになります

壁は床スラブに固定され、長手方向の力で抵抗するため Y方向の時以上に十分な抵抗強度があります

天井内のスタッドも固定材を通して天井を左右に揺らす動きが起こりますが 水平剛性があるため揺れを抑え込み、相殺する動きが働きます

3方向の中では一番強い抵抗を持っていると思います

以上の想定を持ってみて

気をつける点は、スタッドと天井下地の固定方法が

破断することがないように、強い部材で繋ぐことです

私はここまでを想定して

通常の物件よりも重かったり

危険が想定される場合は

見積もりの時点よりも早く

設計の初期段階で、信頼できる施工会社さんに相談します

事前に時間をかけて考えておけば

日々、いろんな現場で納まりを考えている

職人さんたちは聞いたこともない方法を提案してくれます

設計者が焦ってどうしようと困っていても

平然な顔をして解決してくれたりします

設計者は危険を感知して焦っているくらいが

ちょうどいいのかもしれません

以上で説明は終わりです。

かなり、難しいテーマなので

重みの感覚がうまく伝わっているのかは自信がありません

内装の荷重に関することは

学び方がわからないということも聞きますし

特に計算ではないので感覚で掴むことも非常に重要です

なんとか書き上げてみましたが

今後もリライトしていこうと思います

訂正や間違いなどありましたら

ぜひお教えいただけると嬉しいです

記事をお読みくださりありがとうございました。

今後とも良記事をUPしていくよう頑張ります。

役に立ったよ!と思っていただけたら

コメントやスキをもらえると執筆の励みになります!

次回の記事でもよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?