令和3年度司法試験の合格率を考える(法科大学院)

遅ればせながら、各ロースクールの令和3年度司法試験の結果について検討してみます。

今年は東大・一橋といった強豪校の合格率に大きな変化がありました。各ロースクールの前年度からの変化を中心に、法務省発表の資料を整理し検討してみようと思います。

なお、便宜上、関東・関西圏のうち上位ローと呼ばれるロースクールをメインに、ハイライトにして整理していきます。具体的には、東大・京大・一橋・阪大・神戸・慶應・早稲田・中央について述べていきます。

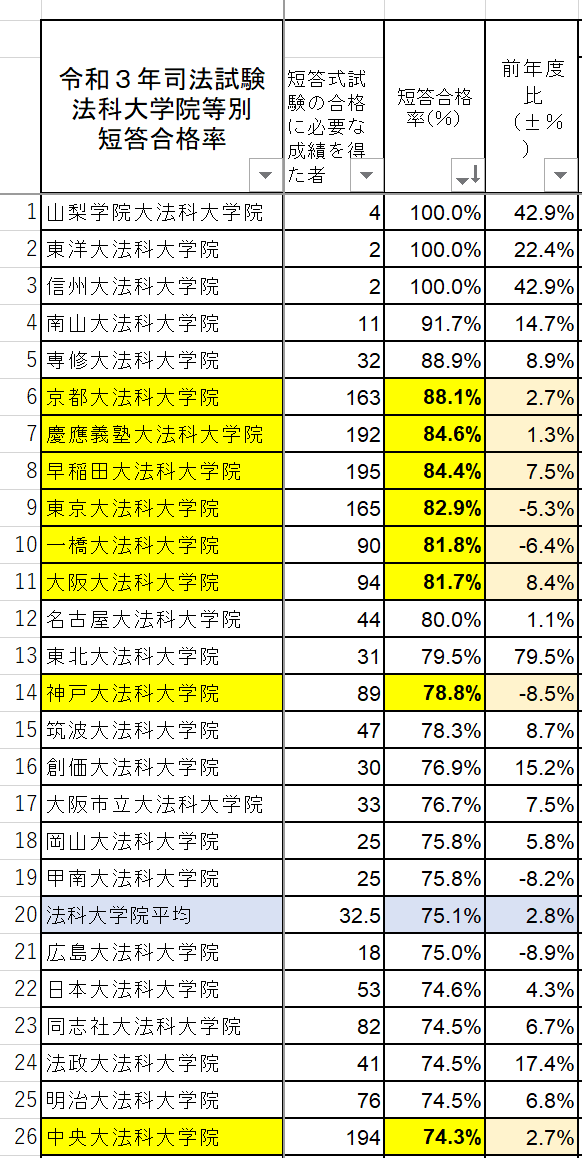

1 短答合格率ランキング

まずは、短答式試験の合格率を見ていきます。

短答式試験の合格率では、

京大(88.1%)・慶應(84.6%)が例年通り高い合格率を出しています。

早稲田(84.4%)・阪大(81.7%)は、前年度比でそれぞれ+7.5%・+8.4%の好成績を残しました。

他方で東大(82.9%)・一橋(81.8%)・神戸(78.8%)は、前年度比でそれぞれ-5.3%・-6.4%・-8.5%と大きく成績を下げる結果となりました。

短答合格率の低下が、この3大学の最終合格率が低下した原因の一つといえます。

2 最終合格率(全体)

次に、論文式試験を突破した最終合格率を見ていきます。

上位ローの令和3年度司法試験の結果は以上の通りです。

京大(61.6%)・慶應(55.1%)は合格率を微増させ、例年通り好成績を残しました。

早稲田(49.8%)は、昨年度初めて法科大学院全体平均合格率を割りましたが、そこから+13.7%と大きく飛躍し、上位ロー第4位に付けました。

早稲田は昨年度、既修者合格率が一昨年から-12%程度低下したため、既修者合格率の揺り返しが来た点が大きいでしょう。

他方で、一橋(58.2%)・東大(48.2%)は、それぞれ前年度比

-12.4%・-11.2%と大きく合格率を下げました。巷では「短答合格率が大きく下がったことが原因」と噂されていましたが、1で見たように、短答合格率の低下は一橋(-6.4%)・東大(-5.3%)でしたので、半分は短答合格率低下が原因ですが、もう半分は論文合格率低下が原因となっているようです。

なお、「予備抜けが多いせいじゃないか」という声もありますが、「令和3年度から急激に」「東大・一橋だけ」予備抜けが増加するといった事態は想定しにくいでしょう。

神大(41.6%)も同様に前年度から最終合格率を-7.6%と下げています。

ただし、神大は短答合格率の昨年度比率が-8.5%でしたので、論文合格率はむしろ微増しており、短答式試験で躓いた結果と評価することができます。

阪大(40.9%)・中央(31.8%)は、合格率を微増させましたが、概ね例年通りと言えます。

中央は、平成30年度から4年連続で全体平均を下回る結果となりました。

3 最終合格率(既修者)

ここで、既修者と未修者とで合格率は大きく異なるため、改めて既修者のみの合格率を見ていきます。

既修者のみの合格率を見ると、全体の合格率よりも大きく上昇します。

全体と既修者のみとで、前年度比の数値に大きな差はありません。例年このような順位になります。

全体合格率との差で見ていくと、

1 京大 75.4%(全体合格率+13.8%)

2 東大 67.6%(全体合格率+19.4%)

3 一橋 65.4%(全体合格率+7.2%)

4 慶應 59.8%(全体合格率+4.7%)

5 早稲田 56.7%(全体合格率+6.9%)

6 阪大 54.7%(全体合格率+13.8%)

7 神大 45.5%(全体合格率+3.9%)

8 中央 38.9%(全体合格率+7.1%)

となります。

全体の合格率だけでは見えてこなかった、既修合格率の高さがよく伺えます。

特に京大(75.4%)・東大(67.6%)・阪大(54.7%)は、全体合格率から大きく合格率を上昇させています。

上位ロー内では5位だった東大は2位に、7位だった阪大は神大を抜いて6位につけています。

これは、京大・東大・阪大の未修合格率の厳しさの裏返しとも言えるでしょう。

なお、今年は京大が頭一つ抜けているように見えますが、東大は例年、入学者の20%程が予備試験合格を理由に退学しています(その他の上位ローは多くて慶應の6%、一橋・京大で3,4%、その他は0~1%程度しかいません。)。そして、そのほとんどが既修者なので、これを東大の合格者に含めて既修合格率を計算すると、おおよそ京大と同じ75%程度の合格率に修正されるものと考えられます。

*参考「東大ローの予備抜け率」

4 最終合格率(未修者)

続いて、未修者の最終合格率を見ていきます。

表が長くなりました。

未修者合格率では上位ローの中で大きな差が生まれ、阪大・中央は他のローに大きく後れをとっていることが明らかとなりました。

一橋(40.6%)の未修は、昨年度合格率から-6.6%とやや合格率を下げたものの、それでも1位に君臨しています。

一橋は未修の中では頭一つ以上抜けて留年率が低いのにも拘らず、未修の中では高い合格率を誇っており、「未修は一橋一強」ともいえるでしょう(参考「留年率から見る上位ロースクール」)。

なお、一橋は、既修者合格率が前年度比-15.3%のため、未修者よりも既修者の大きな成績低下に悩まされた年だったようです。

慶應(37.5%)・早稲田(32.8%)・京大(25.5%)の未修は、それぞれ合格率を+5%上昇させ、昨年度よりも良い成績を修めています。

早稲田は、5年連続で合格率を上げており、同校過去13年で最高の未修者合格率となりました。

神戸(28.0%)の未修は、昨年度よりも合格率を-10.5%と大幅に下げました。

神大は、一橋ほどではないものの未修の中では高い進級率を誇っていますので、大幅な合格率の低下はロー選択を迫られる受験生にとって悩ましい結果となりました。

東大(25.3%)も昨年度よりも合格率を-6.6%下げています。

なお、東大は、既修者合格率の前年度比が-12.6%だったため、一橋同様、既修者の大きな成績低下に悩まされた年だったと言えます。

阪大(15.0%)・中央(11.8%)は、昨年度よりもそれぞれ-2.5%・-0.7%と若干合格率を下げています。両校とも2年連続で全体未修者平均を割る結果となりました。

中央未修は例年、全体未修者平均合格率を割る年と超える年とを交互にしてきましたが、今年は2年連続で未修者平均を割りました。

阪大は昨年未修者合格率を大きく下げましたが(一昨年比率-14.2%)、今年揺り返しが来ていない点で今後の動向が注目されます。

5 さいごに

今回の検討では令和3年度司法試験において、どのような変化があったかを整理しました。

大きな変化としては、やはり東大・一橋の合格率の低下であり、その原因は短答式試験の合格率低下が半分程度考えられるという点までは判明しました。しかし論文試験の成績低下も半分程度影響しており、その詳細までは不明です。両校の本年度の合格率低下が偶発的な事情によるものなのか、来年以降の成績に着目したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?