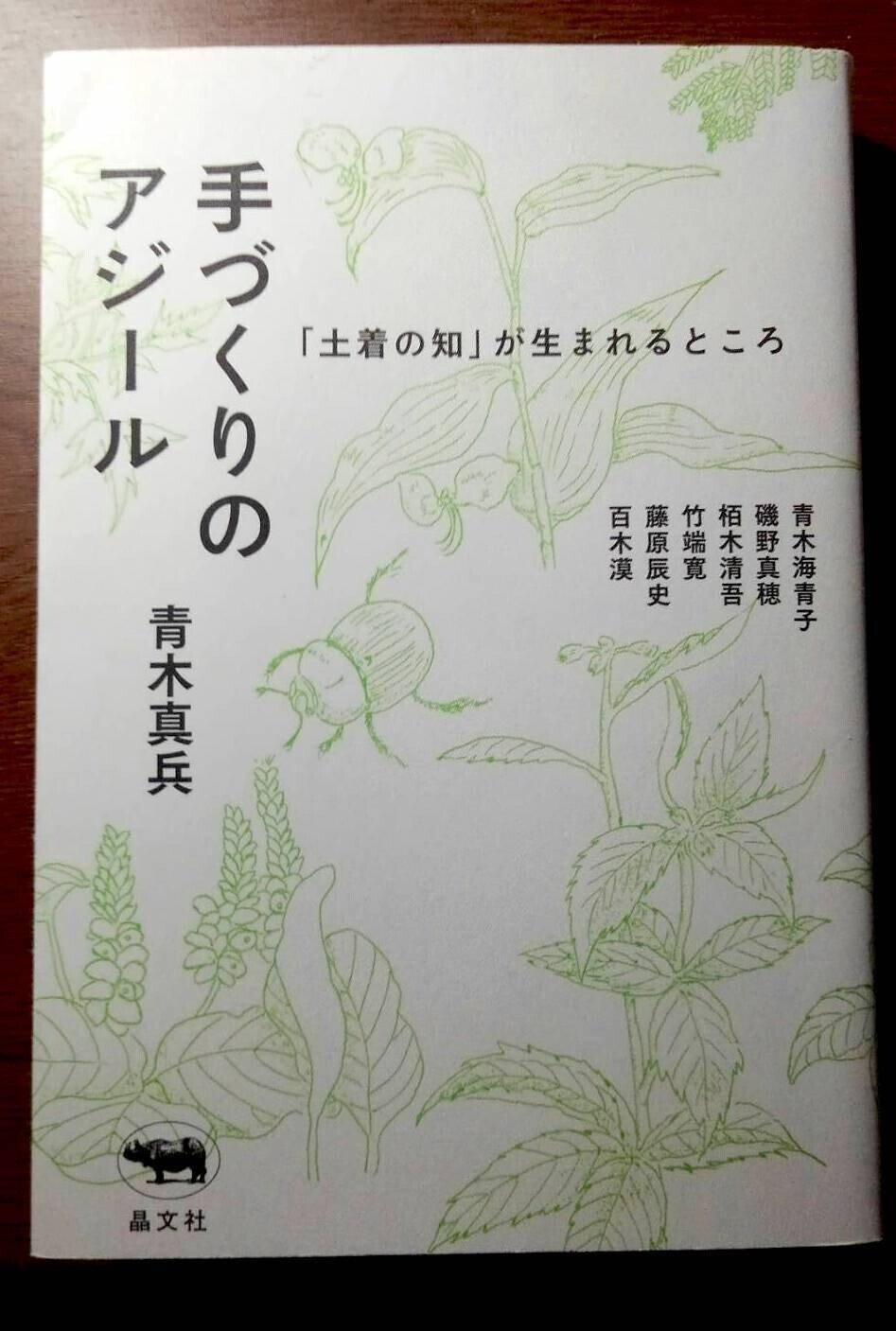

【読書記録】 青木真兵『手づくりのアジール 「土着の知」が生まれるところ』

久しぶりの投稿になります、中祇園です。

少し前に読んだ、青木真兵『手づくりのアジール 「土着の知」が生まれるところ』(晶文社、2021年)がかなり面白かったので、いくつか焦点を絞って感想・要約をまとめておこうと思います。

概要

本書は、古代地中海史を専門としつつも、大学には所属せず奈良県東吉野村で私設の人文学系図書館「ルチャ・リブロ」を運営している青木真兵氏によるエッセイ&対談集だ。青木氏本人もさることながら、対談者の面々は皆研究者の方なので大学制度をはじめ人文学系の話題が中心となっているのだが、平易で読みやすい上、その示唆するところは奥深く、広く「人間性とは何か、働くとは何か」という根元的な話題に焦点を当てているところが本書の魅力である。あと、本の手ざわりがすごくいい(言葉の手ざわりもすごくいい)。

表題にある「アジール」とは、「不可侵」を意味するギリシャ語に由来しており「聖域」を意味するドイツ語である。これは基本的に社会の周縁部に位置しており、そこでは逃げ込んだ者が犯罪者や奴隷であっても保護され、世俗的な権力や義務関係が無効となるような場のことを指す。歴史研究だと、中世社会の中にその典型例を見出すものがある。

以下では、本書のテーマに沿って3つのポイントを挙げながら少し感想と要約を綴っていこうと思う。

①「土着の秩序」って?

そこでぼくが『彼岸の図書館』(筆者注:青木氏の前著)ですごく大事だと思ったのが、「土着の合理性に耳をすます」というフレーズでした。ぼくら一人ひとりには、内的な合理性や論理がある。でも多くの人は、社会生活を営む中で、社会通念に合うように自らの合理性を縮減させ、通念に乗っかかって生きている。共通世界の合理性に合致しない人は、問題児や発達障害のラベルを貼られてしまう。(147頁、対談での竹端氏の言葉)

私たちが普段生活している社会は様々な規則・秩序(「公的秩序」)があるおかげで成り立っている。特に現代では、国家・資本主義・グローバリズムの論理がその基準を設定している。もちろんのことながら、公的な場から説かれるこのような秩序は絶対に必要なのだが、そのせいで息苦しさを感じる人は少なくないと思う。均一的な基準で人間を測ると、どうしてもその中にうまく適応できない人々が数多く出てしまうのは想像に難くない。

こうした状況から抜け出すための大きなヒントとなるのが、「公的秩序」の対極にある「土着の秩序」だ。これは、今ある世界の中で支配的になっている秩序に対して、地方や個人の内部といった社会の外部の秩序のことを指す。外から押し付けられた秩序とは意識的に距離を取りながら、自分自身の内側から発した論理に従って生きることを目指す、というのが本書の主眼である。

ちなみに、こういうのを最近の民俗学用語で「ヴァナキュラー(俗)」って言うらしい。今までの「フォークロア」という言葉に代わって使われるようになってきているそうだ。

おもしろいことを試みている人の多くは、国家が中心だと名指すものから降りていますよね。周縁で遊びながら中心の放つ磁力を弱めている感じがある。(130頁、対談での藤原辰史氏の言葉)

②2つの秩序を行ったり来たりするのが最強!

そのときに、資本主義的領域とそうではない領域を行ったり来たりするというアイデアが重要になってくると思います。網野善彦の著作にも、人間界と自然界の間、聖なるものと俗なるものの間といった辺境に、一風変わったおもしろい人が集まってくる様子が繰り返し描かれていますよね。(71頁、対談での百木漠氏の言葉)

外部に出たり内部に戻ってきたり、どちらかに精神的な居を定めない鴨長明的なあり方。このタフさが「最強」の名に相応しいのです。(108頁)

本書で注目すべき点は、必ずしも「公的秩序」がダメで「土着の秩序」が良いとするのではなく、両者の間を行き来することが最強だと宣言しているところ。社会の現状を批判する場合、しばしば別の方向(「土着の秩序」)を目指せばいいという流れになりがちだが、ここではそうではなくて両者の中間に立ち、どっちつかずの状態にあることが重視されているのだ。

前に読んだ同様のテーマの本だと、単に「公的な秩序を破ろう、それが土着の秩序だ!」くらいのところで話が止まっていて議論が宙に浮いているような気がしていたが(もちろんそれ自体魅力的な部分はあるんだけど)、この考えを読んでみて発想が地に着いた気がする。

③「有限性」をしっかり意識する...

現代において、手づくりの原理が働く空間は「逃げ込める場」としてのアジールになる。そしてそのアジールで「諦めが肝心」と言わんばかりに強調されるのは、人間の無限の可能性ではなく、有限性のほうです。なぜなら、まず有限性を受け入れることからしか、手づくりの原理を有した人間が立ち上がることはできないからです。(171頁)

現代社会は人間の身体を無視して、規則や理念だけで物事が進んでいくせいで問題が生じることがしばしばある。特に深刻なのは、そうした中で自分という存在が蔑ろにされることだ。自己を喪失してしまわないようにするためには、自分自身の基準に根ざした「手づくりの原理」に従って、何ができて何ができないかを問い続けることが大切になってくる。自分の有限性を知ること、自分には何ができないかを知ることが、自分のために生きることに繋がるのである。

おわりに

最近、就活の情報をぼちぼち集めており、ナカムラケンタ氏の「日本仕事百貨」をはじめとして、人間的な働き方(あるいは、生きることと働くことを分離しないようなあり方)についてボンヤリと考えているのだが、おそらく青木さんたちが示しているような人文学的な考え方がどこかでここに深く結びついていると感じつつある。もう少し色々と調べてみて両者の結び目を掘り当てられると嬉しい。

(...ところで今回のものと似たような本としては、数ヶ月前に読んだ松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社、2021年)もとても面白かった。レーベルのミシマ社は前からけっこう興味があるので、いつか気が向いたら読書記録を書いてみたいな〜、と思ってます)

【P.S.】この手の方面で皆さんオススメの本があれば(あるいは、人がいれば)、ぜひ教えてもらえると嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?