昔の表札の謎を追ってみた①~なぜ多摩地域は四多摩ではなく三多摩なのか?

駅からの帰り道。

ふらふらと歩いていると、ふと、他人の家の表札が目に入ったりする。

「こんな名字があるのか」と変わった名字を発見することもあって、面白かったりします。

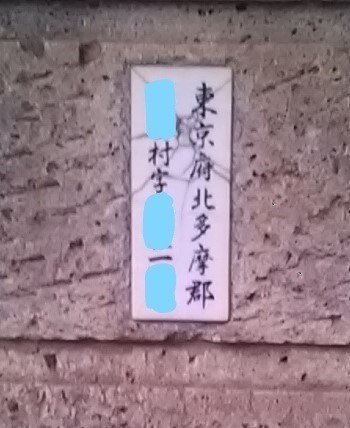

そんな感じで、他人の表札をじろじろ見ていたら、こんな変わった表札を見つけた。

ご覧の通り、見るからにかな~り昔の表札。

『東京府 北多摩郡 〇〇村 字〇~~~〇』

場所の詳細は言えませんがこの表札のある住所は現在「多摩」とはほど遠い地域、とまでは言っておきます。この表札の謎は3つ。

まず、①住所の”字”って何?

「字(あざ)」は昔の「市・町・村の中の一区画の名」を表す住所表記の単位です。例えば、A村とB村が合併して、C村が誕生したとします。旧A村の人の住所表記は、「C村 字 A」となります。「村」よりも小さな単位で合併前の「集落」などを対象にしています。歴史を感じさせるものですね。

残りの二つは

②ここって多摩から離れてるけど”多摩”地域だったのか?

③そもそも、東京"府"って何?

です。

②について調べると「多摩地域の呼称の定義とその変遷」についての謎が解けてきました。長くなったので本記事では②のみをご紹介します。

【0】本題の前に;四多摩の始まり

もともと「多摩郡」とは令制国時代の「武蔵国多摩郡」に由来しています。

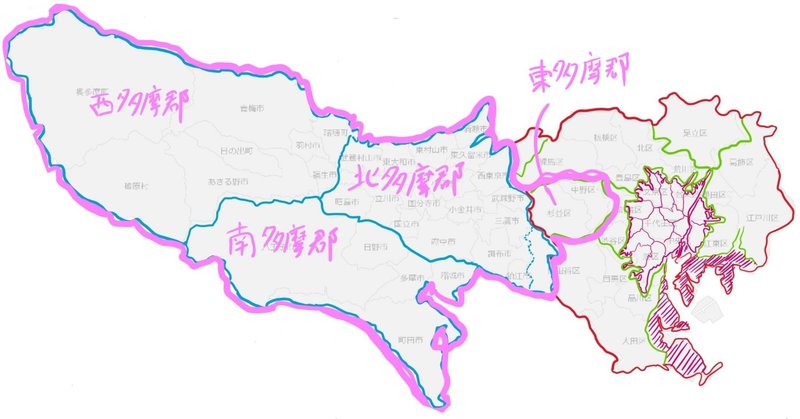

近世になり東京府と入間県(現在の埼玉県の西部~中央部の地域)に分割され、1871年に全域が神奈川県に移管。その後、1878年に4つに分割されて「西多摩郡・北多摩郡・南多摩郡・東多摩郡」(この記事では便宜的に"四多摩"と呼びます)が誕生しました。「西」「北」「南」の地域は、現在「三多摩」または「多摩地域」と呼ばれ、当時の行政区画はほぼ継承されています(範囲は「26市3町1村」)。また、若干名称は違えど、気象庁などの政府が地域を区分するときの呼称として残っています。

【気象庁の区分】

→多摩北部・多摩南部・多摩西部

【東京都光化学スモッグ情報の区分】

→多摩北部・多摩南部・多摩西部・多摩中部

【保健医療圏】

→西多摩・北多摩(西部・北部・南部)・南多摩

前述の通り、こうした「地域区分」としての多摩は残っていますが、正式な「住所」としての多摩ではありません。住所として残っているのは、いったいどこにあるのでしょうか?

【1】現存する"西"多摩郡と、消えた他の"〇多摩郡"

現在「〇多摩郡」という名称で現存するのは「西多摩郡(瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町を含む地域の総称)」だけです。しかも、都内で唯一の「郡」です。

僕が気になったのは2点。

1)画像にあった「北」、「東」「南」はいつ消えたのか?

2) 多摩の変遷ってどうなったのか?(昔と現在の比較)

繰り返しになりますが、発見した表札にあった「北多摩郡」は"住所表記"としては、現在は完全に消失している地域。

ということで、多摩郡の発足から見ていくことにします。

【2】「多摩郡」の発足とその後の管轄

「東西南北の四多摩」つまり、「○多摩郡」は1878年(明治11年)に『郡区町村編制法』の施行により正式に発足しました。

ここで注目したいのが、発足当時それぞれがどの県に属していたのかということです。

・「西」「北」「南」→神奈川県

・「東」→東京府

↑の図の(ピンク色)が多摩地域、四多摩です。(水色)は神奈川県、(赤色)は東京府で(緑色)は東京府内の郡区画です。ちなみに、赤紫色の斜線はその後の埋立地です。(字が汚くてすみません)

4つの多摩郡は一つの県には所属していませんでした。地域名が共通しているのに別々の県の管轄下になっていた。

なんで、こんなややこしい分け方になってんでしょうか?

【3】東京 vs 神奈川 三多摩をめぐる戦い(前編)

前述の通り、四つに分割される前の多摩地域は、1871年に東京府と入間県に分属されていました。しかし、神奈川県知事の上申(意見・情況などを、上官・上役などに申し上げること)により多摩地域全域が神奈川県の管轄になります。

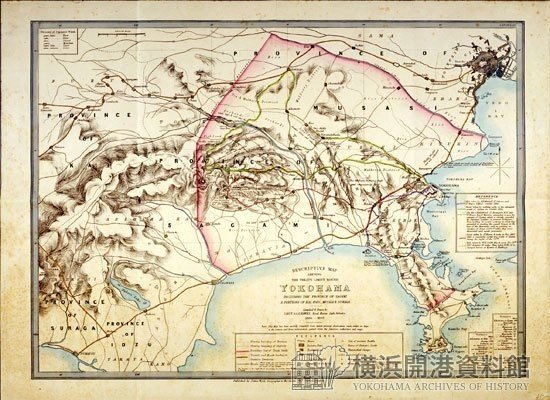

その理由は「外国人の遊歩地域の確保」でした。

ペリー来航の後の1859年の「日米修好通商条約」により、横浜が開港されました。横浜から十里(39km)四方は居留する外国人のための「遊歩区域」含まれていたためです。「遊歩区域」とは、外国人が外国人居留地から外出して自由に活動できる範囲のことです。

下記の図、赤い線の内側。左半分は横浜港を中心に同円心状に十里の範囲です。真ん中で不自然に直角になっている箇所は、その同心円状ラインと多摩川が交差した地点です。つまり、「遊歩区域」は多摩川より以南で、かつそのラインの内側。かなり広範な地域だったといわれています。

最西端:小田原近くの酒匂川付近や大山

最北端:八王子市付近

(※資料・参照元:横浜開港資料館、神奈川県立資料博物館)

その後に、1878年に「郡区町村編制法」が施行されたとき、多摩地域が四つに分割し編成されるときに、三多摩が神奈川県に正式に移管されたというわけです。

しかし…、多摩地域を巡る東京府(現在の東京都)と神奈川県の争いは、まだ続きます。

【4】東京 vs 神奈川 三多摩をめぐる戦い(後編)

その後、「西・北・南」の三多摩は15年間、神奈川県の管轄でした。それ以後、両県の取り巻く情勢は変化していきます。

結論からいうと、1893年に東京府知事がざっくりとこんな感じのことを言ったからです。

「水が欲しい… 多摩地域の豊富な… 水源が… 欲しい」

多摩地域といえば、玉川上水という豊富な水源があります。人口が爆発的に増えた当時の東京市内のライフラインを整備するため、三多摩がどうしても必要だったということです。(一説には政治的な思惑があったとも言われていますが、ここでは割愛)

そうした諸々の背景こみこみで、東京都が強行し、三多摩の奪取に成功します。

それが、1893年のことでした。こうして、四多摩全域が東京府の管轄下に置かれることになりまた。

こうしてようやく現在の東京都と境域が一致するに至りました。多摩地域と区部を含むを東京都の地図が誕生したわけです。

【5】"三多摩"地域の確立:一抜けした「東」の存在

──多摩地域がなぜ、四多摩ではなく三多摩だけを指す言葉になったのか?

これは僕なりの解釈ですが、まず「東多摩郡」は1878年に分割された当初から東京府下だった(むしろ、東京市にほぼ隣接していた)ことが大きいと考えています。他の地域(西・北・南)よりもずばぬけて人口が増加し、さらに約20年後の1896年に隣接する「南豊島郡」と合併し「豊多摩郡」になりました。

消滅した年も他の「三多摩」よりも圧倒的に早いです。

・東多摩郡の消滅 → 1896年

・北多摩郡の消滅 → 1970年

・南多摩郡の消滅 → 1971年

・西多摩郡 → 縮小しつつも現存

他の地域が戦後の高度成長期に消滅したのに対し、東多摩郡ははるか前の明治時代1900年より前に消滅しています。これが「多摩地域」を指す地域名としての残らなかった原因だと考えています。

まとめると「三多摩」として「東」が抜けてしまったのは、東京府にあったことと、他地域よりも合併し名称が消滅したからだと推測しています。

【6-1】戦前~戦後まで:都市化で薄らぐ多摩感覚

「南・北」にスポットを当ててみましょう。

北多摩郡は「1970年」に、南多摩郡は「1971年」に郡として消滅しています。「南・北」多摩郡の内部にあり、その後の人口増加で市に格上げになり独立した地域は以下の通りです。

≪戦前期:東京府下(1889年~1943年)≫

1)東京市:1889年(明治22年)

2)「南」八王子:1917年(大正6年)

3)「北」立川市:1940年(昭和15年)

≪戦後期:東京都下(1943年~1960年代)≫

4)「北」武蔵野市:1947年

5)「北」三鷹市:1950年

6)「西」青梅市:1951年

7)「北」府中市:1954年

7)「北」昭島市:1954年

9)「北」調布市:1955年

10)「北」小金井市:1958年

10)「南」町田市:1958年

増加した原因を考えるのには、当時の東京市の内情を考慮する必要があります。

東京市とは、麹町区・神田区・日本橋区などの15区の区域を含む市域で、東京15区は1878年(明治11年)から1932年(昭和7年)まで存在した行政区域です。

東京市は大正期(1912年~1926年)に入ると、同市への人口流入は更に進み、1920年(大正9年)に東京市の人口は220万人にまで増加し一旦のピークを迎えます。

(※出典:人口・面積・人口密度)

しかし、順調に見えた東京府の区部人口の減少を引き起こす出来事が二つ起きます。関東大震災と東京大空襲です。

・1923年(大正13年)9月 関東大震災 推定犠牲者7万人

(東京市は大阪市に人口が抜かれた)

・1945年(昭和20年)3月 東京大空襲 推定犠牲者10万人

(東京下町に打撃、下町とは「日本橋、京橋、神田、下谷、浅草、本所、深川」あたり)

人口の流入先の変化は東京市の下町がダメージを受けたことにより、隣接する郡へ流入していたったと考えられます。

まずは市に隣接する「荏原郡・豊多摩郡(旧東多摩郡、旧南豊島郡)・北豊島郡・南足立郡・南葛飾郡」の5郡、その次にさらに外にある「北多摩郡・南多摩郡」だと考えられます。(あくまでも推測ですが)

(※出典:人口・面積・人口密度)

これらが、「北」「南」の人口増加の原因となったと考えられます。

【6-2】高度成長期以降:都市計画で加速した

さて、その後の「北」「南」を見ていくと、多摩ニュータウン計画が大きな影響を及ぼしています。

多摩ニュータウンは、東京都町田市・稲城市・多摩市・八王子市にまたがる多摩丘陵に計画・開発された日本最大規模のニュータウンです。1960年代の高度経済成長期に開始されました。

これにより「南」「北」の開発、都市化はさらに加速した。

≪戦後:高度成長期(1960年代~)≫

12)「北」小平市:1962年

13)「南」日野市:1963年

14)「北」東村山市:1964年

14)「北」国分寺市:1964年

16)「北」国立市:1967年

16)「北」田無市:1967年 ※後の西東京市

16)「北」保谷市:1967年 ※後の西東京市

19)「西」福生市:1970年

19)「北」狛江市:1970年

19)「北」東大和市:1970年

19)「北」清瀬市:1970年

19)「北」東久留米市:1970年

24)「北」武蔵村山市:1970年

25)「南」多摩市:1971年

25)「南」稲城市:1971年

27)「西」秋川市:1972年 ※後のあきる野市

28)「西」羽村市:1991年

こうみてみると、「北」が多数を占めていることから分かるように、人口の流入が盛んだったことがわかる。特に戦後期はほぼ「北」が占めている。

長くなりましたが、独立した地域性をその土地が持ち、その結果、多摩という意識は消失していったと考えています。

【8】東京府の成長に伴う"多摩"の定義の変化

元来、多摩地域は東京府という都市部に対して、その郊外を指す地域名でした。しかし、東京府下にあった「東」を除いて、人口の増加や都市化がその隣接地域だった「南・北」はその溢れた人口の受け皿としての役割を果たしてきました。結果として、それは「南・北」の人口増加・都市化を促し、同時に東京府の郊外を指していた"多摩"というアイデンティティを削ぎ落していった、だから地名としてもあまり残らなかったのではないか、、と僕は考えています。

「南・北」の多摩郡の内部で、その独自の地域性や新たなアイデンティティを確立し、現在に至るようになったと考えています。

なるほど、多摩地域ってのは、地域性の実感が全然湧かなかった理由はこれで納得がいった。

元来の「多摩郡」と呼ばれた区域がかなり広範で、このように、その後の県境や行政区画を決定する際に一致しなかったのです。

結果として、以下のように、多摩という名称は今に至るまで点在することになります。例えるならかつての巨大な湖の水が枯れるときにできる小さな水溜まりの如く、多摩郡が消滅した後もいろんな地域に点在しその名を残しています。

≪点在するかつての"多摩"地域の名残≫

・東京都

→「多摩市」(かつての南多摩郡多摩村)

→「西多摩郡」(現存)

→「府中市・小金井市の多磨霊園」(1923年開園。当時の北多摩郡多磨村)

→「東京都立豊多摩高等学校」(東多摩郡の名残)

■ちょっと道草話1:多摩の異字表記

ここまで読んでいて気づいた人もいるかもしれませんが、”たま”という表記が「多摩、多磨」で一部揺れています。しかし、これはどっちも正式な表記でミスっているわけではないですよ。

なんでも、その地名を決定する際に、商標登録みたいに、先に使われていたらダメというルールがあったみたいです。

例えば、現存するのが府中市多磨町(旧多磨村)。既に南多摩郡多摩村(現 多摩市)があったから現在の表記にしたと言われています。もう一つ、少し離れていますが世田谷区玉川の「玉」も同源で、近くを流れる多摩川が由来。

■ちょっと道草話2:幻に終わった「多摩県」構想

1895年に、実際に県庁所在地を八王子市にした三多摩地域による「多摩県」構想が内務省の発案であったみたいです。結果的に、帝国議会や東京市民から反発を受け、不成立に。

ついでのついでに、「武蔵県」構想もあったみたいで。

三多摩と豊多摩郡・北豊島郡・荏原郡・南足立郡・南葛飾郡を含めて県を構成する案だった。この案では、豊多摩郡内藤新宿町(1920年東京市四谷区に編入)あるいは八王子市に県庁を置く案があったとか。。

……と、多摩にまつわるお話はここまで。

次回は③の「そもそも、東京"府"って何?」を説明できたらいいなと思っています。「どのようにして"江戸"から"東京"へと成長したのか」を見ていけたらと。

読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?