かぎっ子とと怪獣 その2 支配と自我の鍵

いじめっ子怪獣だ

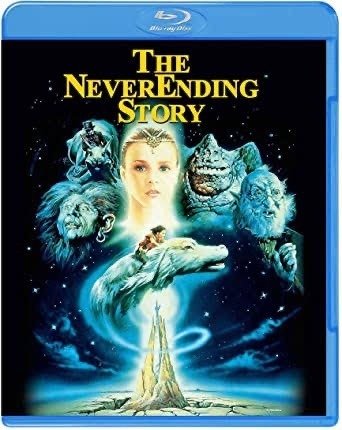

ドイツの児童文学作家、ミヒャエル・エンデの『果てしない物語』を映画化した1984年の映画『ネバー・エンディング・ストーリー』にはドイツのかぎっ子の少年セバスチャンが登場する。 父子家庭で暮らすセバスチャンはかぎっ子で、夢想家だが、学校のいじめっ子から常にいじめられて逃げてばかりいる。 セバスチャンは古書店の店主が持っていた不思議な冒険物語の本を読むうちに、その本の世界へと入り込んでゆく。 主人公と同化してゆくうちにセバスチャンは引っ込み思案な自分から自立した自分へと成長するという物語である。

洋の東西を問わずX世代的かぎっ子というものは、どうやらいじめられっ子で、引っ込み思案なタイプらしい。

ひとりで閉じこもっているのだから、夢想家にもなるだろうし、ひとりで想いにふける孤独癖が付きまとう。

かぎっ子にはどうもそういった、ステレオタイプがあるようだ。

この『ネバー・エンディング・ストーリー』とほぼコンセプトを同じくした日本映画が存在した。

かぎっ子が登場する怪獣映画で印象的なものは、東宝のゴジラシリーズの第10作目となる『オール怪獣大進撃』だ。1969年の日本映画である。

前作『怪獣総進撃』で11匹も怪獣を総出演させて、好評を博して興行成績も順調だった東宝が、同じ怪獣をたくさん出演させてもなお、予算のかからない作品として世に送り出したのが『オール怪獣大進撃』だった。

従来の怪獣映画は、映画の世界のなかに怪獣という存在が実在しているという設定に基づいていた。しかし『オール怪獣大進撃』ではゴジラたち怪獣は映画のなかに存在するもので現実には怪獣なんていない。

つまりは、スクリーンでゴジラや怪獣映画を観ている子どもたちの間で巻き起こっている怪獣ブームそのものを映画化したのが、この『オール怪獣大進撃』であり、必然的に映像児童文学とも呼ぶべき作品となった。

こうした怪獣映画がブームになっている世相を背景にした怪獣映画というものは珍しい。

映画の主人公の一郎くんは小学生でゴジラが大好きである。父は国鉄職員で夜勤もあって忙しい。母は生活のために働きに出ている。

一郎くんはかぎっ子で、家では一人でいるが、同じアパートに住んでいる玩具コンサルタントのオジサンが、母親から頼まれて一郎の相手をしている。

クラスにはガバラといういじめっ子がいて、一郎はいつもガバラからいじめられている。

オジサンからやっつけてやればいいと言われるが、一郎は自分が弱くて負けるから逆らわないと言う。

一郎はゴジラたちが住んでいる怪獣島にゆくのが夢で、学校から帰って昼寝をしては夢の世界で怪獣島へ行き、そこにいるゴジラの息子のミニラと仲良くなる。

ミニラもまたゴジラと離れて暮らしている「かぎっ子」で、一郎はそんなミニラの境遇に親近感をおぼえるのだ。

さらにかわいくないのが残念

一郎の住む街に潜伏しているらしいという銀行ギャングの二人組の免許証を拾ったために、一郎はギャングに誘拐されて、近くの廃工場に監禁されてしまう。

そこで、眠ってしまった一郎は再び怪獣島へ行き、ミニラが怪獣ガバラに虐められながらも、これと戦って生きている姿を目撃する。

ガバラを見事やっつけたミニラに共感した一郎は、監禁された工場から自力で脱出しようと試みて、追ってきたギャングを撃退することに成功し、駆けつけた警察に保護される。

事件を知った母親は反省して、一郎に仕事を減らして家にいるようにすると告げるが、一郎は「いいよ、生活が厳しんだろう?」なんて言って母親をほろっとさせる。

一郎はもういじめっ子のガバラも恐れず、反撃して追い返すまで強くなっていた。

映画の中の現実は、映画の外の世界よりもより楽観的であるらしい。それを早くも承知でこの映画を観察するのであれば、一郎の成長は、大人の事情と、子供の事情の間に揺れ動くかぎっ子の「鍵」の行方を見つめていることがわかる。

前回の記事で、映画『ヒトラー青年クヴェックス』で、父親が息子のハイニに鍵を与えるシーンが息子を一人前の大人だと認める儀式であったと書いた。

『オール怪獣大進撃』におけるかぎっ子の「鍵」は確かに前回に紹介した『帰ってきたウルトラマン』の「戦慄!マンション怪獣誕生」における少年の「鍵」と同じであったはずである。

大人の事情の世界のたあめに、子どもが鍵で開ける家庭は孤独と完全に保証されない自由の牢獄といった閉塞した空間へのパスポートでしかなかった。

しかし、一郎は自らの夢想という力から、その「鍵」を大人としての成長の「鍵」へと変えてしまったのである。

この理想的展開は、大人の事情から見ている作家の一つの願いであるには違いない。

『ネバー・エンディング・ストーリー』におけるかぎっ子と『オール怪獣大進撃』におけるかぎっ子の展開が同じなのも、大人になったことを認めて、子どもに鍵を渡すことのできない、大人の事情の大いなる反省でもあるだろう。

かぎっ子の心を解放する鍵の発見は、結局は子どもの自助能力に頼るしかないという、逆に見ればこれは社会の絶望的な仕組みが生んだハッピーエンドでしかないのだ。

子どもであっても、大人であっても、この現代社会において自らの心を開く鍵を失ったかぎっ子は無数に存在するのだろう。

つまるところ、かぎっ子の鍵は他者の権力によってもたらされた支配構造の象徴であるか、自らの自立を確立する自我の象徴であるかは、かぎっ子次第ということになるのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?