「歴史ある窯元だからこそ、伝えられることがある」備前焼の未来にかける思いとは

【インタビュイー】備前焼窯元・宝山窯

備前焼は日本を代表する焼き物、「日本六古窯」のなかでも最も古い歴史を持つ。 ルーツは古墳時代と言われ、自然の恵みを活かした器は堅くて割れにくく、庶民の日用品として長く愛用されてきた。さらに1982年には、国の伝統工芸品に指定されている。

岡山県備前市伊部で、代々続く備前焼の窯元、「宝山窯」。その歴史は室町時代末期にさかのぼる。 先人たちが残してきた伝統や製法を守りながらも、新しいことにチャレンジする陶芸家・森 敏彰さんに備前焼への思いや自身の作品のこだわり、今後の展望などを聞いた。

先祖代々続く、備前焼の窯元に生まれた圧力は感じなかった

ーーまずは、森さんの経歴を聞かせていただけますでしょうか。

森 敏彰さん(以下、森):先祖代々、備前焼の窯元をやらせてもらっている家で育ちました。ホームページにも載っていますが、最古の記録は室町時代末期。 僕は大学を卒業してからこの道に入りました。備前陶芸センターで研修を受けて今に至り、最近では海外にも積極的に出ています。

ーー森さんぐらいの年代だと、別の職業を選ぶこともできたのではないかと思います。 この道に入ったきっかけは?

森:やはり一番身近で見てきたのが、焼き物だったことが大きいでしょうね。そうは言っても学生時代は、ちょっと違うこともしてみたいと思って、大学では文化財の保存や修復を学びました。 そこで、今の伝統工芸が置かれている状況や後継者問題を学ぶ機会があって、改めて自分は本当に特別なところに生まれていると思いましたね。

ーー先祖代々の家業を継ぐにあたり、プレッシャーはありませんでしたか?

森:そこはあまり感じていないですね。家業として代々やらせてもらっていますが、自分の思いだけで作品を作っていればいいとは思っていないです。 大学時代に学芸員や社会科教員免許を取得していることもあって、宝山窯だけでなく備前焼全体をどう伝えていくか、どう見せていくかといったところに重きをおいているので、他の作家さんとはちょっと違うかもしれません。

ーー他の作家さんと違う点はどんなことだと思いますか?

森:「備前焼はこうあるべき」というところの逆をやっているところでしょうか。窯場に人を入れたり、地域のことを率先してやったり。焼き物の作家や職人では、あまりやらないことをやっていますね。

地域の皆さんや業界に還元できるようにしたいので、そこをすごく意識してやっています。備前焼の体験プログラムをやる、高校で教えるなど、積極的に発信しています。

大切にしているのは使いやすさと遊び心。作り手としてのこだわり

ーー森さんが考える、備前焼の魅力とはどんなところにあると思いますか。

森:すべて自然のものを使って作っていることが最大の魅力でしょう。この地域の田んぼの下から取れる粘土を何年もかけて備前焼用の土として作り上げています。さらに自然の窯に委ねるので、出来上がった作品は同じものがひとつとしてない。

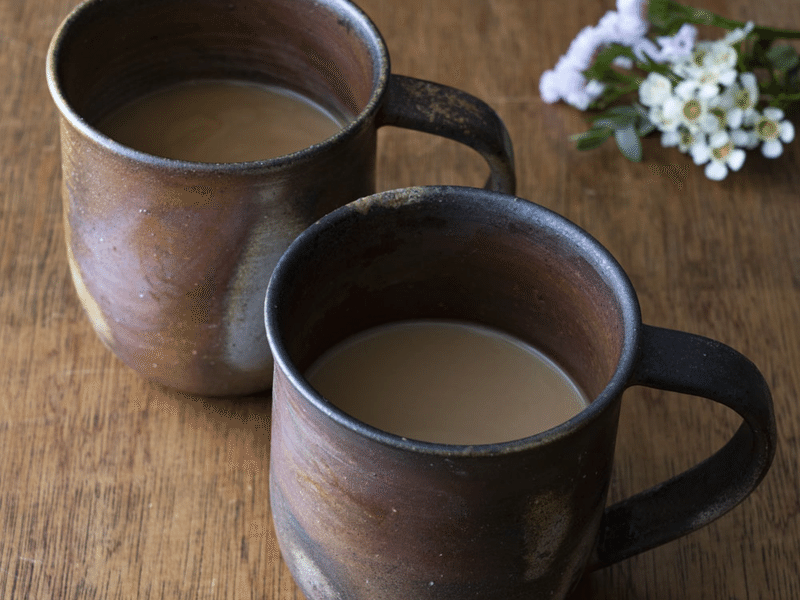

それに備前焼は、丈夫で長持ちします。使い込んでいくうちに器に個性が出てくるんですよね。また料理がおいしくなるとも言われています。僕が思う味の違いがわかりやすいものは、コーヒー。本当においしく淹れられますよ。

ーー作品を作るにあたり、こだわっていることは?

森:「使いやすさ」を重視しています。特に窯元の作品に関しては、使いやすいことを一番に考えていますね。

例えば、ビールジョッキは重たいと感じないですよね?備前焼は、茶色や赤茶など比較的重ための色が多いです。クリアなガラスで作られたビールジョッキと比較すると、見た目で「重い」と思われてしまう。 普段使うのであれば、なるべく軽い方がいい。そんなこともあって、カップであっても重さや使いやすさを意識して作るようにしています。

ーー軽くするためにどんなことをしていますか?

森:ろくろを使うときは、とにかく薄く作っています。そうすると歪みやすくなりますが、歪まないように、乾燥時や焼成時に工夫をしています。

研修生時代にお世話になっていた先生には、「軽すぎて紙コップみたいな湯のみだな」と言われたこともあるんですけど、「備前焼=重たい」というイメージを変えたいなと。重さは研修生時代からのテーマですね。

ーー確かに備前焼は重量感があるイメージですね。他に意識していることはありますか。

森:「遊び心」ですね。窯元の作品とは別に自分のものを作るとなると、そこまで売ることを意識せずに作ることができるので、楽しく作れて面白いものができればいいなという感じです。

先人たちの教えを理論的に伝えること。備前焼を未来につなぐ

ーー作品を作り続けるうえで、ご苦労されたことや大変だったなと感じることはどんなことでしょうか。

森:「備前焼」は伝統工芸として、先人たちが形を作ってしまっている。

例えば、窯の温度が上がらなくなったときに、「これをやったら温度が上がるよ」とアドバイスはもらえる。けれど、なんでそうなるのかは教えてくれないんですよね。 先人たちにとっては当たり前であり、感覚でつかんでいるものなので、言葉では説明しにくい。 どういう構造でどういうことが窯のなかで起こって、どういう変化が生まれるから、結果的に温度が上がるのか。色がより深くなるのかなど、先人たちにとっては、「こうするもの」となっていた。 自分が理解するだけではなく、理論をこれからの備前焼に関わる人たちへ伝えるために、言語化する必要がある。そこが大変でしたね。

ーー技術や製法を理論的に伝えることは備前焼の未来にもつながりますよね。 うれしかったことや楽しかったことはありますか?

森:友達に飲食店をやっている人がいて、僕の作った食器を使ってもらっています。お店に行く度に出してもらうと、器がスベスベになっているんですよ。 僕らはそれを「育つ」という言い方をするんですけど、大切に使ってくれている証拠でもあるので、そういう瞬間に出会うとうれしいですよね。

ーーそれはうれしいですね。

森:はい。あと、アメリカに行ったときに、窯場に楽器や料理を持ってくる人たちがいて、すごくアットホームな場所になっていたんです。それを見て、人が集まる場所を作れたら楽しいだろうと思って、窯に火入れして焼く工程の「窯焚き」を公開することにしました。 やってみたら、来てくれたお客さんがすごく感動してくれて。窯のなかがこんなに熱いとは思わなかったとか、持っている器を大切に使いますとか、窯場がコミュニケーションの場になりました。以来、窯焚きの公開は続けています。

備前焼の魅力をもっと世界に発信したい。後継者を育てる環境作り

ーー先ほどお話しされていましたが、高校生にも備前焼を教えていますよね。

森:岡山県立和気閑谷高校の地域学習の授業ですね。備前焼の可能性を感じてもらうために、生徒には自由にやってもらっています。

備前焼の色は渋すぎるからポップなカラーリングはできないか?といったことも研究しています。 たまたま益子焼の作家さんと知り合って、陶磁器の表面に塗る釉薬の話を聞く機会がありました。その方が、備前焼の粘土はすごく性能が高い。備前焼の泥に素材を混ぜるだけでもいい色が出ると教えてくださいました。 そこから高校生たちといろんな素材を集めて、違う比率の泥を作って備前の器にかけて焼いたらどんな色が出るのかといった実験をしましたね。釉薬を使わないという備前焼では考えられない内容ですが。

ーー今後の展望や目標を聞かせていただけますでしょうか。

森:まだまだ備前焼は世界に広まっていないと感じています。備前焼のことをもっと知ってもらえる環境を整えていきたいですね。

観光と合わせるにしても、宿泊先は確保できるの?という問題があります。行政や街の方たちを巻き込んでそういう取り組みができれば、さらに世界に広めるきっかけになるかなと。

ーー海外の方にも体験プログラムや窯焚きに参加してもらえたらうれしいですよね。

森:そうですね。リアルに触れてもらうことも大事ですが、デジタルの世界に露出を増やしていくことも大事だと考えています。そうすることで、備前に来る人も増えるだろうし、実際に器を手に取ってくれる方も増えていくと思うんです。

あとは、若い人がなかなか定着しないことも問題かなと。ひとりでも多く備前に残って、備前焼を作ってご飯を食べていけるような流れや環境を整えていきたいですね。 僕の家が代々備前焼を作っているからこそ、できることがある。これからの世代の備前焼をやりたい人に、チャンスがあるところを紹介できればいいなと思います。

宝山窯さんの作品はこちらからご覧いただけます!

日本橋アートうつわは、日本の文化を継承する陶磁器・漆器・ガラス販売サイトです。

つくりて様が1点1点こだわり抜いたうつわ作品を多数ご紹介、販売しております。日常にぜひ日本文化を取り入れてみてはいかがでしょうか?

会員の方々のインタビューも随時更新しています。

つくりて様それぞれの作品へのこだわりや、ものづくりへの思いが詰まったインタビュー記事も是非ご覧ください!