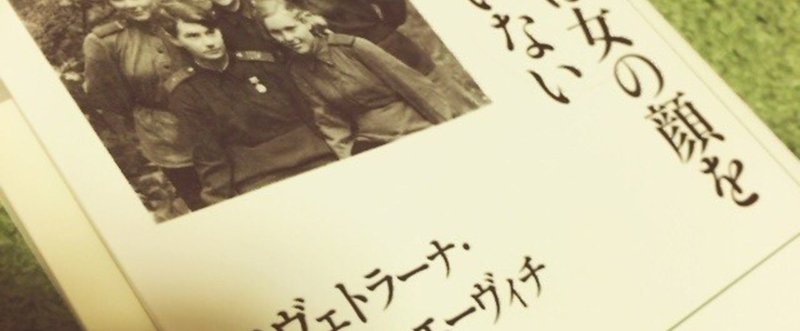

戦争は女の顔をしていない

去年一度読み始めてから止まっていた本の続きを先月ぐらいから読んでいる。

◆戦争は女の顔をしていない

2015年にノーベル文学賞を受賞したスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチが、旧ソ連地域で第二次世界大戦に従軍した女性たちからの聞き取り記録をまとめたオーラルヒストリー。

テーマ別の断章形式で、このスタイルは好みがわかれるところだと思う。私は基本的にはドキュメンタリーなら無駄があろうがなかろうが、オリジナルノーカット証言が読みたい派なんだけど、調査対象のあまりの多さ、内容のプライベート率の高さを考えれば、この形式以外の形で世に出すことは困難だったろうと思われる。いずれにせよ労作だし、断章形式であることで、長文に慣れない人にとってはとっつきやすい、というメリットもあると思う。

10代や20代という若さで、祖国をファシストから守るため、多くが極めて自発的に戦争に行った若い女性たち(当時)が語る戦場は、『国家の正史』としての戦争史とは質を異にする、ものすごく個人的で瑣末な出来事の積み重ねから出来ている。サイズのあわないブーツ、塹壕からみた花、家に置いてきたワンピース、支給されたばかりの真っ白な下着を血に染めて死んだ友だちのこと、エトセトラ。

しばしば時間軸が迷走して散漫になる内容、語り手ごとにフォーカスが異なるバランスの悪いディティールが、戦争は個々人にとって極めてリアルで個人的な出来事である、という事実をあらためて感じさせる。

あと、若者は大人の話なんか聞いちゃいない、ということも。共産圏とはいえ女性全員が徴兵対象だったわけではなく、多くの女の子たちは親に反対されたりしながら、極めて強い意志をもって従軍している。まだ子供じゃないかと追い返されないよう、年齢を誤魔化して入隊したという人も少なくない。

彼女たちの多くは『女性向けの』バックヤードや看護の仕事に就くよりも前線に立ちたがった。私たち武器を持って男たちと同じように戦いたい、戦えるわ、とワクワクしながら戦地に向かう女の子たちのはしゃいだ様子の描写を読む。どの子も若くて愚かで美しかったのだろうな、と思う。生き延びた人たちの証言の中にしか存在しない、戦死した子たちも。

いま10代の子を持つ親としては、このへんの生々しさに戦慄せざるを得ない。戦争が始まったら私たちの子どもたちは、こんな風にハイになって、親が止める暇もあらばこそ勝手に家を抜け出して我先に戦場へと向かうのだ、と。それは男の子でも女の子でも変わらないのだ、と。

戦争というものはしかしながら、平和な世の中ではなかなか実現しない男女差別の撤廃が、かなり容易く実現されてしまうシチュエーションでもあるのだな、という発見にも微妙な気分にさせられる。

男たちが死に、ポストがあくことによって、若い女性たちも男性と同じように高射砲を操り、鉄砲を撃ち、人を殺すチャンスを得るようになる。時には軍の中で責任ある役職に任じられる。平和な時代では実現に何十年もかかるような変化が、向こうから勝手にやってくる。

けれど男の兵士たちと同じように戦い、心身に傷を負い、生き延びて勲章をもらった女の子たちは、多くが平和が戻った社会において居場所を失い、結婚して家庭を持つこともできなかった。戦争に行った男たちは、戦場の匂いのしない家庭的な女の子たちと結婚することを望んだから。『名誉の負傷』は、女性については『キズモノ』評価に変換される。

こうしてこの証言集は、戦争中の体験談をまとめたものでありながら、生き延びた女性たちの「終わらない戦後」を描き、同時に戦後に生まれて現代を生きる私たち女性と彼女たちが「男性を中心とする社会におけるルール変更によって、生き方を左右される性」として連結されている、ということも突きつけてくる。単なるセンチメンタルな思い出話の記録ではなく「今」に連なる読み物です。

とりあえず女性は一度は読んで損しないと思うし、男性読者がこの「まとまらない」スタイルをどう評価するか、とかも知りたいようか気がするな。良作です。

#戦争は女の顔をしていない #ノンフィクション #本 #読書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?