映画「ダンケルク」観てきた。

観たい映画リストから、映画の日にまず一本観てきました。クリストファー・ノーラン監督作品「ダンケルク」。観たのはIMAX版ではなく、通常2Dです。

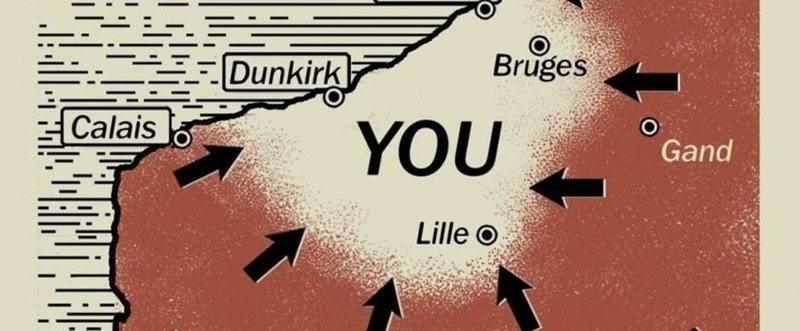

第二次世界大戦中のイギリス軍の大規模撤退戦「ダンケルクの戦い」をテーマにしています。もちろん歴史的な事実を知ってたりミリヲタ知識があれば余計に楽しめるとは思いますが、予備知識なくてもちゃんとストーリーはわかるので心配なし。ちなみに私はわりと最近、第二次世界大戦中の戦闘機と戦艦について調べる機会があったので、少しだけ戦闘機ネタが理解できました。あと、血糊に免疫がない人でも大丈夫な映画です。

3つの異なる視点(海辺、海上、空中)、異なる時間(一週間、1日、1時間)から描かれるストーリーが、少しずつ絡まり合ってひとつのエンディングに収まるという形の脚本で、一応凝ってはいますが、そのあたりの捻りが「おお、こう来たか!」と人を唸らせるほどの力強い脚本ではありません。ぶっちゃけ戦争映画に対して熱いもの、ガツンとくるものを求めてる人にとっては、駄作に見えると思います。ただ、私はそこじゃないポイントにおいて、この作品を好きだなと思う。

※以下ネタバレあり注意※

IMAX版ではないので、おそらくその半分ぐらいしか体感出来てないとは思うのですが、2D版でも十分に感じられるのはノーラン監督の引き絵の魅力です。

冒頭、追い詰められた海岸近くの町で、ドイツ軍に追われながら防衛線先の海岸にたどり着いた若い兵士が見る景色の現実感のなさ。吹きっさらしの海岸で行列を作り、祖国に引き揚げるための船を待つ兵士たちの上に、ドイツ軍の爆撃機が現れてバンバンと銃撃して行くのですが、まず最初に思ったのが「あ、こんな砂浜でも、とりあえず人は撃たれたら伏せるものなのか」ということでした。

隠れる茂みも屋根のある建物もなし、吹きっさらしの浜辺で、運の悪い兵士たちがボンボンと玩具のようき吹っ飛ばされていきます。それが終わると、兵士たちはまたアリンコのように、もたもたとグループと行列を作り始める。この魂が抜けたような動きを、延々引きの絵でダラダラと見せられるのですが、私がこの映画がいいな、と思ったのは、この絶望的なダラダラ感でした。

ダンケルクの「戦い」とはいうものの、実際にはひたすら敗走してるので、「戦い」らしい戦いをしてるのは、空軍でスピットフィアに乗っているパイロット組の数名ぐらい。あとの兵士たちはとにかく「生きて国に帰りたい」と思ってるだけで、戦う気力なんかほとんどありません。

彼らがギラギラと目を光らせ、必死の形相になるのは、衛生兵のふりをして行列の先頭まで順番抜かしをしようと試みる時、定員超えの船によじ登ろうとする時、そうやって無理やり乗り込もうとする兵の手を船から引き剥がし、自分たちだけでも生き残ろうとする時だけです。それ以外のシーンは、ひたすらダラダラもたもたしています。一分一秒を争う時なのに、絶望的なダラダラ感、もたもた感があります。

私は「インターステラー」の水の惑星の津波のシーン、ものすごく好きなんですが、あれも「いやだから早く逃げて」というシーンでの、人の動きのもたもた感がたまらないんですよね。あのゾッとするような静かな絶望感がダンケルクの冒頭の浜辺のシーンにも漂っていて、この緊迫感の【なさ】こそがノーラン監督の味だと思う。

だいたいドーバー海峡って、お天気良ければ遠泳リレーで泳いで渡れるような狭い海峡なのです。望遠鏡で向こう岸を見るシーンもあります。その些細な距離が永遠のように遠い、ということは悲劇的なことなのですが、一歩引いてみると滑稽感さえ漂う。なかなか満ちない潮、待つことに耐えきれなくなったのか、やおら荷物を放り出して泳ぎ始める一人の兵士を、遠くからぼんやり眺める若い兵士たち。

スピットフィアの空中戦も、緊迫感出そうと思えば演出でなんぼでも出せると思うんですよね。でも、じゃかじゃかした音楽もドタバタしたカメラワークも使わない。カットバックもあまりドキッとさせるやり方ではなくて、うっかりしてたら寝るかも、ぐらいの低血圧戦争映画です。

パイロットの視点から何度か描かれる、沈没する船から逃げだそうと海に飛び込む小さな豆粒のような兵士たちの姿は、宇宙船から見る地球の表面のように遠く、切り離された世界に見えます。アメリカ発の戦争映画、特にベトナム戦争ものに多い「常に誰もが怒鳴り散らしている」緊迫した戦闘シーンとは違って、まるで他人事のようです。

絶望的な敗走を描く他の戦争ものの映画の中でも、私は特に「野火」を思い出しながらこの映画を観ていたのですが、この、それぞれ戦争経験のない若い監督が描いた全くアプローチの異なる戦争映画(かたや低予算で監督が出演までこなして延々一人の兵士の彷徨を描く。かたや連合国軍ばりの多国籍スタッフ、1000人以上のエキストラに本物の船や飛行機をバンバンぶっこんで撮影したIMAX映画で、おおよそ心情のはっきりしない登場人物たちが入れ替わり立ち代りメインを演じる群像劇。)で、前線における圧倒的な孤独感の描き方が共通していた点は、興味深いと思っています。

「なんで自分はここにいるのか正直さっぱりわからないのに、このまま死ぬかもしれない」という、ヒーローでもなんでもない一兵士の「【生者の】世界から疎外された感じ」が、どちらの映画からも感じられる。

こういうの、自分自身が従軍したり子供時代に実際に空爆を受けたりした経験のある世代の監督だと、こうは撮らない(撮れない)んじゃないかと思うし、戦後世代の監督たちが作り、戦後世代の私たちが、いま違和感なくスッと入り込めるのは、こういう戦争映画なんじゃないかと思う。戦争の無意味さを【無神経に】描けるのは、経験者よりも未経験者のほうなんじゃないかと。

もちろん世の中の情勢が刻一刻と変化している昨今、こういう傍観的、諦念的な戦争映画が撮れるのも今だけかも知れなくて、そういう意味でも「いま」見ておく価値がある映画のように思います。

エンディングの不時着から捕縛のシーンなんかは、例えばアンジェイ・ワイダあたりに撮らせたら、もっとグイグイ来るシーンになったはずだと思うのですが、それを驚くほど淡白に撮ったノーラン監督の「味」もまた、評価に値すると思います。壮大なスケールの映像を駆使しながら、物語的・ドラマチックであることを随所で拒む演出。

ダンケルクの撤退戦は「ダンケルクの奇跡」とも呼ばれていて、当初数万人しか助けられないだろうと思われていた兵士を、民間船まで徴用して30万人近く救出した奇跡の撤退戦でもあるので、後半はそこそこ戦意高揚的な演出もあります(そのへんの、たぶん「戦意高揚的に盛り上がる」部分は少々ありきたりなので、私は逆に退屈に感じました)。

退役軍人会とかへの配慮が欠かせないのは、アメリカと同じかな。愛国テイストを残しておかないと制作協力が得られないこともあるだろうし。実際にクラシックな戦闘機を本当に飛ばして撮影してるらしいですし、こんなのは所有者や軍の協力がなきゃ出来ない。

それでも作中にチャーチルの欺瞞への当てこすりもあるし、ヒーローやモブの描き方にもヨーロッパの映画らしい抑制があり、生き残ろうとする人々の浅ましい姿もサラッと描かれるので、「うひょー、英国軍カッケー!」的なノリだけの戦争映画でもないです。どっちにも転ばせることの出来る上手い塩梅ではないかと。

イーストウッドの「アメリカン・スナイパー」あたりもそうですが、昨今のハリウッドの戦争映画の「右にも左にも転べるよ」というさじ加減の絶妙さには、感心もするし、そうじゃなきゃ撮れないんだなぁという不自由さも感じますね。

クリストファー・ノーラン監督って、だいたい同い年ぐらいなんですよね。第2次世界大戦は知らず、子供時代にベトナム戦争やフォークランド紛争が終わり、思春期にはボスニア内戦や壁の崩壊、ゲーム画面みたいなイラク戦争のミサイル映像とかを全部テレビで見てて、大人になってからは911後の世界を生きている。

そういう世代の監督たちが、【熱くない】戦争映画を撮り始めたことは大事なことだと思います。「経験してないから撮れない」じゃなく「経験してない人が撮る」ことで可能になることが、まだまだあると思う。

あと、あくまで映画は映画なんですが、それでも生き残りの兵士たちにジャム付きパンがふるまわれる船内のシーンを見て「ああ、こういう国とかを相手に戦争してりゃ負けるわけだよ日本」と思いました。

もちろん映画の演出ですけど、歴史的事実としても、兵站を無視した作戦を立てた上に飢えて武器も持たない兵士たちを大量に見殺しにした日本帝国軍の戦略なき戦争に比べると、英国軍ははるかに人間を大事にしています。たとえチャーチルが本当は30万人見捨てる気満々だったとしても、全体的には映画を観てて「会社が外資系企業に買収されて外国人の新社長が着任してみたらブラックな職場がめっちゃホワイトになった」的な安心感があります。

なお、とことんブラックな気分を体験したい人には「野火」「戦争のはらわた」あたりの作品がオススメです。あと「ダンケルク」好きだった人は「ブリキの太鼓」「戦場のメリークリスマス」あたりも好きだと思う。どれも私は好きです。

ダンケルクはまだ幾つかの劇場でやってるようなので、IMAX版も観ておきたいなぁー。うまく時間がとれるかしら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?