【読書感想文#7-1】人に伝えるための基本とは?

前回、前々回と世界遺産検定の勉強で読んでいた本を皆様に紹介しておりましたが、今回は趣向を変えて仕事に役立ちそうな2冊を紹介したいと思います。

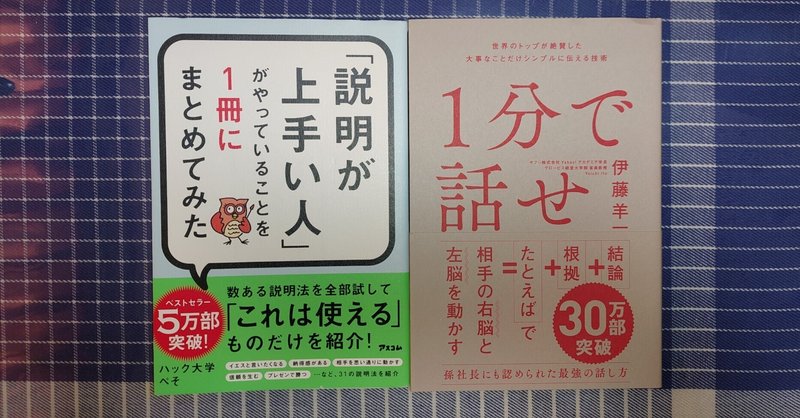

今回紹介する本は伊藤羊一さんが著した『1分で話せ』とハック大学 ぺそさんが著した『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』です。

仕事でもプライベートでも人に物事を伝える機会があるかと思います。私も仕事柄、会社の上司だけでなく、取引先の方に作成した資料の説明や依頼をすることが多いです。

そのためにも自分の意図や思いを明確に伝えるだけでなく、その先の目標に向かって相手を巻き込んでいくことが必要になります。

人に伝えることに焦点を当てた2冊を購入していたので、今回は明日からの生活に使えそうな内容3つにスポットを当ててまとめてまいります。

【学んだこと:うまく伝えるための普遍的なことが存在する】

これらの本を読む前に、私は以下のような前提を置きました。

それは「人に伝える」ことの普遍的な本質が存在しているのではないかということです。これら2つの本に共通して語られている基本的な内容を確実に実践できれば、これらの本で書かれている「他人に上手く物事を伝える」という目的を最低限果たせるのではないかと思いました。本を通じて以下の内容が人に物事を上手に伝えるうえで普遍的なことだと理解しました。

①相手×ゴール(目的)を事前に見極める

②言いたいことを理解してもらいやすいフレームを活用する

③フレーム(論理)にイメージ・映像を付加させる

これらを順に詳しく見ていきましょう。

【①相手×ゴール(目的)を事前に見極める】

ひょっとすると一番大切なことは①かもしれません。というのも、どちらの本のでも第1章の最初に書いてある項目だからです。人に伝える、伝える内容を考える前に、まず相手と目的をよく知ることは前提として考えるべきことです。

非常に当たり前なことかもしれませんが、自分があまりできていないなと思ったことは、相手の立場・背景まで踏み込んで見極めるということです。

・自分が説明する内容に対してポジティブ・ネガティブな印象なのか?

・相手から仮に説明する分野に明るくても、自分が説明する内容に出てくる中身の知識がどの程度あるのか?(専門用語は使ってよいか?とか)

・相手が指摘する内容(言い回しや専門用語等)があるか?(一般的に説明の時は中学生でもわかる表現を言うのは2つの本で共通して書かれていますが、専門的な話が通じる相手であれば、それ相応のレベルの言葉をむしろ使う方がいいと思います。)

・興味があること・薄いことは何なのか?(仕組みに興味を持つのか、類似性に興味があるのか?等)

これらの本で書かれた具体的なことで、自分がおさえきれていないと思っている項目があったので、今後はこれらのことを意識して物事の説明を準備しようと思います。そのうえで、説明する中身自体を以下の②のように考えていくと、上手く伝わる度合いが高められるのです。

【②言いたいことを理解してもらいやすいフレームを活用する】

『1分で話せ』では1つの結論(主張や提案など自分が考え抜いて出てきたこと)、3つの根拠(結論を補強できる理由)、根拠を事実や例(データで事実)で補強する「ピラミッド」の形で話す内容(ストーリー)を組み立てることを示しています。そして説明の流れは結論→根拠→例の順番です。

一方、『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』では、PREP法(Point→Reason→Example→Point)を用いて、理にかなった順番で、シンプルに効率的に伝えることを示しています。

どちらも、言いたいことは理解してもらうために、結論ファーストで組み立てることと結論→理由→例の順番にすることは共通して強調されています。

多くの人はわかっていても、なかなか実践できていないことがあります。

例えば、結論が抜けている説明だったり、例と根拠が入れ替わっている説明だったりすることです。

自分が説明する前に、1つの結論と3つの根拠とそれを支持する事実や例の構造で欠落・構成誤りがないか気にするべきです。

シンプルに、ロジカルに無駄を排した構造を意識しましょう。

【③フレーム(論理)にイメージ・映像を付加させる】

これらの本では、いくら②のような論理ができていても人は動いてくれないと指摘します。それは相手にイメージを想像させる・自分と相手で同じ視点を共有することです。

そのために根拠を支える事実やデータにあたる部分で、相手にイメージを湧かせる内容を展開するのです。パワーポイントなどの資料があるときはビジュアルに訴える写真やイラストを使うことができますが、言葉で伝えるときは「例えば・・・」だったり、「想像してみてください!・・・」だったり、切り出し方は多様にあります。

私は説明資料に図やイラストをうまく組み込めていないことが多かったので、「相手を促す・動いてもらえる」ために何を視覚的に表現すればよいか?をこれからは考えていこうと思います。

【生かし方:説明するためのよい準備をしよう】

①~③を通じて、人に何かを伝えるときの準備の大切さを学びました。もちろん普段の生活で、フレームを意識して常に発言しようとは思いませんが、言いたいことが1つあれば、理由を3つ挙げればいいな…とか、理由を支える内容はあるかな?と意識していれば、おのずと実践できるのではと思いました。

学んだこととそれを支持する3つの事柄を書くという論理のピラミッドを今の記事から実践してみました!

仕事でもプライベートでも今日学んだことを使いこなせるようになって、少しでも自分の周りの物事がより前に、そしてより良く進んでいくといいなと思いました。

【最後に】

この本は分類としては実用(ビジネス)書のジャンルではありますが、様々な方々に役に立つ内容を含んでいます。

私としては「自分がたまに・時々できていないことがあるかな」という目線で一度読んでもらうことをお勧めします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?