Datahand型キーボード「Svalboard」の紹介&五ヶ月間使用して思ったこと。

Svalboardのレビュー記事がないので作りました。

僕は日本からの購入者第一号(制作者の方からそう言われました)で、スラング的に言うと人柱ですね。

ちゃんと書いたらかなり長い記事になってしまいました。

結論から書きます。

Svalboardのおかげで、長年悩まされ続けてきた肩こり、首の痛み、腱鞘炎、テニス肘がだいぶ和らぎました。

僕としてはこれ以外のキーボードは考えられません。

なので、僕と同じ症状を抱えている方にオススメしたいところなんですが……キーボードとしては非常に高価(最低12万円&アメリカからの輸入)で、特殊な指使いに慣れる必要もあり、とてもハードルが高い製品となっています。

詳しい説明が必要ない方、最低限分かればいいという方はこちらのXの画像をご覧下さい。

画像2枚目はダークモードっぽくしたものです。

どちらも内容に違いはありません。

画像3枚目と4枚目ですが、キーや部位の名称を書き忘れてしまったので、追加したものをアップします。 pic.twitter.com/V0h1wQo4b2

— myomyomyo (@hariganemushi1) May 6, 2024

タイピング動画も貼っておきます。

だいぶ緊張していたので今度はちゃんとした動画を撮りたいですね……。

※2024年6月8日追記。

新しい動画を撮りました。

文章入力スピード認定試験の過去問題文「第76回令和6年2月」を打ってみました。

結果は1063文字/10分で、上の動画とほぼ変わらないペースでした。

僕の場合、これくらいの早さが一番痛みがなく快適に打てますね。

1. そもそもSvalboardとは?

Svalboard(スバルボード、スヴァルボード)はRSI(反復運動損傷。腱鞘炎やテニス肘などもこれに含まれます)や手根管症候群を和らげるために開発されたDatahand型のキーボードです。

指にかかる負担を最大90%減らして、長時間低負荷でタイピングすることができます。

キーのカスタマイズに使われているソフトはVialです。

片側26キー、両方で52キーあります。

Datahandというのは1990年代から2000年代前半にかけて販売されていたエルゴノミクスキーボードのことです。

海外の一部のエンジニアたちから好評を博しました。

日本でも10万円から15万円くらいで販売されてたことがあります。

会社は既に潰れていてDatahandの生産も終了しています。

そんなDatahandですが、今では中古にプレミア価格がついて入手困難になっています。

元々マイナーな製品で値段も高かったので数が少ないんですね。

そこで自作しようと考えた方がいました。

その方がオープンソースで開発したのがDatahand型キーボード「Lalboard」でした。

このLalboardをさらに改良して製品化したのがSvalboardです。

Svalboardの公式サイト(英語)https://svalboard.com/

マニュアル(英語)も公式にあります。

購入を検討している人は必ずマニュアルにも目を通してください。

現行モデルはSvalboard Lightlyです。

記事公開日2024年5月15日時点の為替レートだと、キーボードのみで118,700円もします。

トラックポイントつきは134,500円、トラックボールつきは138,400円、トラックポイントとボール両方搭載で154,300円、トラックボール2つ搭載で158,200円となっています。

カラーはブラック(+0円)とカスタムカラー(+約15,000円)があります。

アメリカから日本への輸入になるため送料が結構かかります。

大体12,000円から15,000円くらいです。

さらに日本に入ってきたときに消費税(収受金額という名目だった記憶があります)で6,000円から7,000円くらいプラスされます。

とっても高い商品ですが円安はあまり関係ありません。

有名なK社の分割キーボードは400ドル(USD)から430ドル、ショップでカスタマイズをてんこ盛りにして700ドルくらいになります。

これに対してSvalboardは最低750ドルスタートです。

海外のユーザーさんの「Datahand型キーボードの制作難易度を考えるとリーズナブルだけど高いよね……」というコメントを目にしたこともあります。

一応、47,500円でセルフプリントキットも売られています。

こちらは基板、ケーブル、ネジ類などが揃っている代わりに、ケースやキーをはじめとするプラスチックパーツを自分で印刷しないといけない商品になっています。

このキットはFDMの3Dプリンターを持っていない人にはオススメしません。

当初、僕は「D社の3Dプリントサービスで印刷すればちょっと安く済むのでは?」と考えていたんですが、Svalboardの制作者さんから「印刷時のズレや反りでセンサーが正しく反応しなくなる可能性があります。プリント代行サービスは各パーツの噛み合いを考えて調整してくれないと思うのでオススメしません」と言われまして……。

後述のキースイッチの項目でも触れますが、実際に使ってみると0.1mmのズレでセンサーの反応が変わるんですよね。

なので、こちらを購入する方は注意してください。

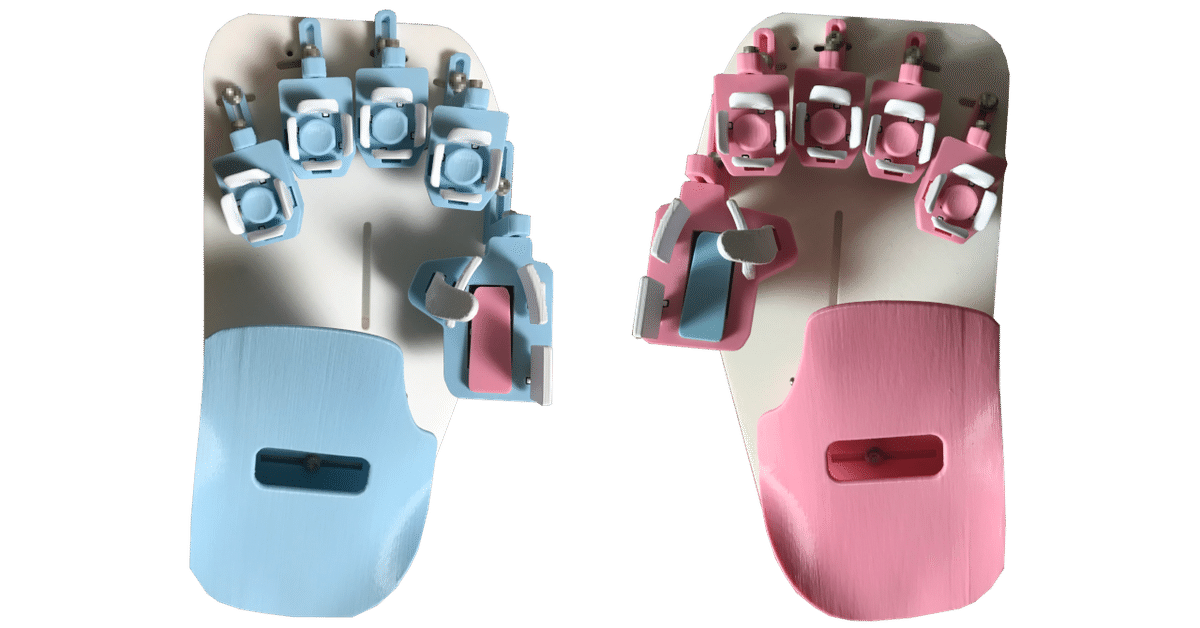

2. Svalboardの外観

僕が使っているのはSvalboard Alphaで、現行のSvalboard Lightlyのプロトタイプモデルになります。

一部パーツや仕様がLightlyと異なっていますが大体は同じです。

パーツはプラスチック製で全て3Dプリンターで出力された物です。

僕のSvalboardにはPolyLite PLA Proというフィラメントが使われています。

2024年5月15日時点で注文時にフィラメントのメーカーを指定できるかは分かりません。

画像の金属部分にはモザイクをかけています。

左右でサイズが違いますが、これは別々に撮影したせいです。

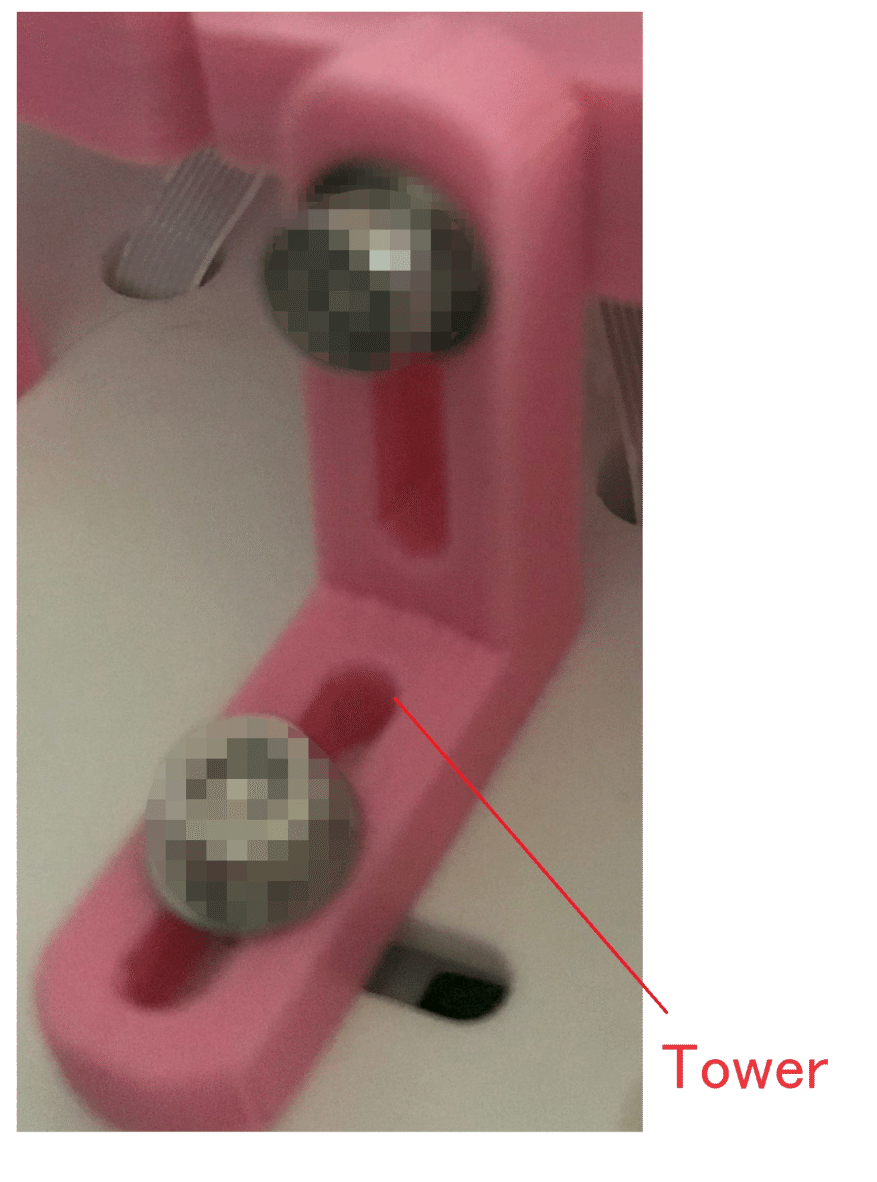

分割型なので肩幅に合わせて配置することができます。

一般的なキーボードの奥行きは140mmから160mm程度だと思いますが、Svalboardは約200mmあるので机のスペースには気をつけてください。

左右の接続はUSB-Cのケーブルで行います。

写真では見にくいかもしれませんが、「S」と書かれたポート同士を繋ぎます。

パソコンへの接続は左右どちらでも好きな方を選べます。「U」と書かれたポートとパソコンを繋げばOKです。

僕は右側のユニットをパソコンに繋いでいます。

USBポートの画像でも分かるように、土台のベースプレートには傾斜がついています。

これでも角度や高さが足りない場合、裏にあるM5ネジ穴を使ったり、中央にある1/4-20 UNCにミニ三脚やカメラアームなどを連結させてテンティングします。

画像では1/4-20 UNCのネジ穴が見えなくなっていますが、これは僕がアームを使っているせいです。

3. フィンガークラスター

Svalboardの最大の特徴であるキーとクラスターを紹介します。

一般的なキースイッチとは異なり、バネは一切使われていません。

全て磁石です。

フィンガークラスターは人差し指から小指まで共通のパーツで、5つのキーとクラスターボディで構成されています。

キーの名称は「東西南北」と「中央」の頭文字から取られています。

このフィンガークラスターの中に指先を置き、3mmから5mm程度動かして入力します。

Cキーは押し込みです。

Nキーのみ若干背が高いです。

各キーとクラスターの嵌め込みは精密な作りになっていて、印刷時にズレてサイズが合わないと動作がキツくなります。

キーの入力は赤外線センサーで判別しています。

キーについている「L」を逆さにしたような出っ張り部分(厚さ約0.7mmから0.8mm)が光を遮ったり通過させたりします。

これをキーフラッグ(Key Flag)と言います。

印刷時にキーフラッグがズレて短くなってしまうと、センサーの光が素通りになって入力されっぱなしになります。

たぶん0.6mmか0.5mmならギリギリ遮断できそうです。

真ん中にある銀色っぽく見えるのが磁石です。

Cキーの場合はスライダー(黒い部品)の底についています。

磁石はクラスターにもついています。

確かキー側がS極で、クラスター側がN極だったと思います。

指の力で磁石を引き離して入力、指を離すと磁力で元の場所に戻り未入力状態になります。

アクチュエーションフォース(押下圧)は20gから25g程度です。

記事公開日2024年5月15日時点では、Svalboardを注文するときキーの幅を選ぶことができます。

自分の指先に合った幅にすると、Cキーに指を置いたとき窮屈さがなくなり、快適に入力できるようになります。

フィンガークラスターの深さが約6mmなので、指先から6mmのところの横幅を測りましょう。

詳しい測り方はマニュアルに書いてあります。

購入を検討している方は忘れずに読みましょう。

僕の場合は一番太い指(親指を除く)の幅が15mm程度なので最低の16mmになっています。

各キーの動きはこんな感じです。

入力時、指の移動距離が3mmから5mm程度と短く、アクチュエーションフォースも軽いため、手指が非常に楽です。

と言っても慣れるまでは指が辛いかもしれません。

注意点はバネがないので反発力を利用した打鍵ができないことです。

4. サムクラスター

親指はサムクラスターと呼ばれています。

仕組みはフィンガークラスターと同じです。

サムクラスターはフィンガークラスターと違って注文時にキーの幅を指定することはありません

実はダウンキーにはもう一つスイッチが隠れています。

それが画像右のDouble Down(物理スイッチ)です。

赤外線センサーを越えて押し込むと入力できます。

これを含めるとサムクラスターは6キーになりますが、少し硬くて押しにくいので僕は使っていません。

実質5キーと思っています。

Nailは爪、Knuckleは関節、Padは指の腹、Downは押し込み、Up(Mode)は跳ね上げて入力します。

ダウンキーとパッドキーのセンサー遮断部分に銀色の塗装がされています。

これは赤外線をしっかり遮断するために制作者の方が塗ったものです。

一部のカラーではこのようにマーカーで塗らないと誤作動を起こす場合があるそうです。

ちなみに黄色の何かが磁石部分についていますが、これは僕が貼ったマスキングテープです。

購入時にマスキングテープはついてきません。

これについては「小技」の項目で詳しく書きます。

各キーの動きはこんな感じです。

5. パームレスト

手のひらを置くところです。

プラスチック製なので、お湯を使って自分の手に合わせて曲げることができますが、やりすぎると壊れるので注意してください。

僕は一度もやっていません。

ボルトを緩めることでパームレストを前後左右へ移動させたり、ヨーイング(水平方向に回転)させたりできます。

一応、キャリアー(パームレストの土台)の横についている小さなネジを使えばパームレストの高さも変えられます。

僕は高さを弄らずに使っています。

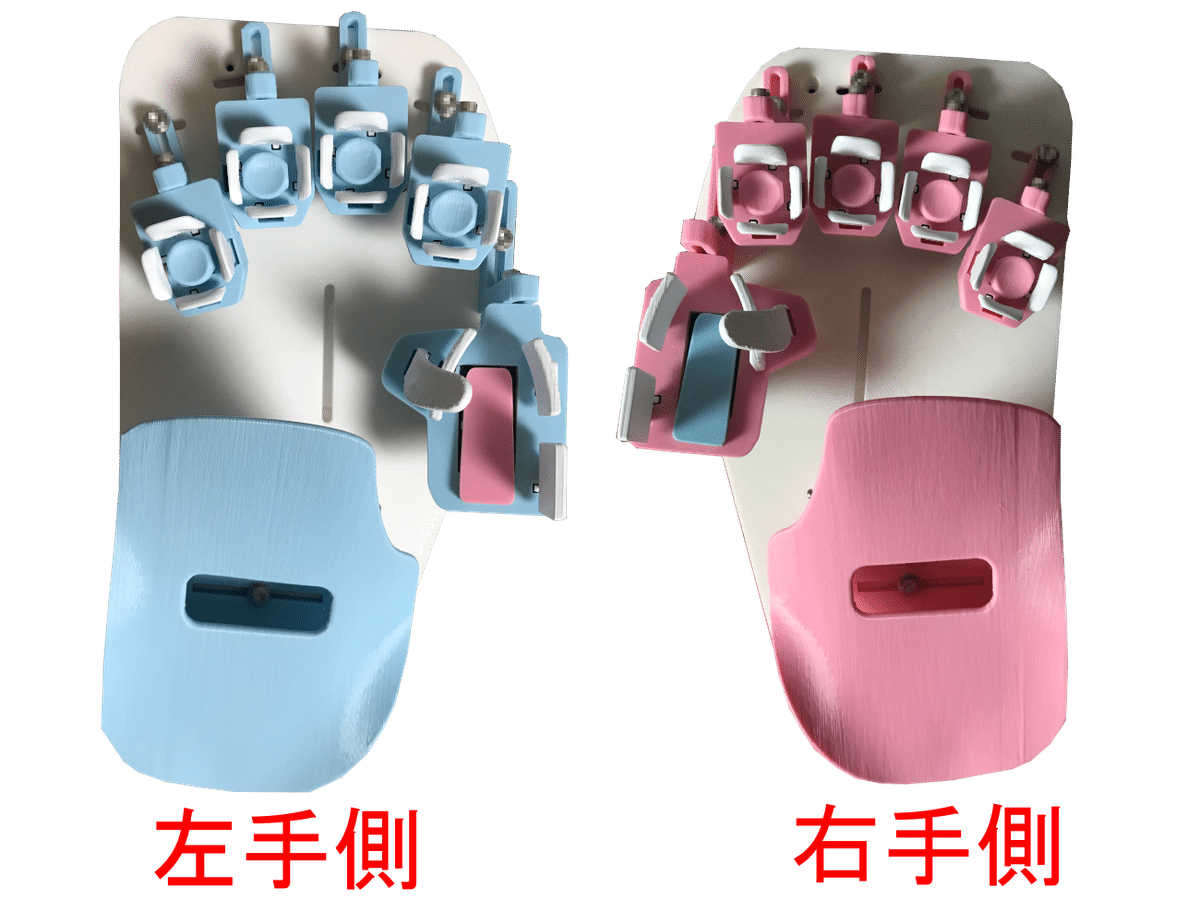

6. タワー

サムクラスターとフィンガークラスターを支えるL字型の柱です。

現行のSvalboard Lightlyはステンレス製になっているはずです。

下のボルトを緩めることで前後左右への移動とヨーイングができます。

上のボルトを緩めるとクラスターの高さと傾きを調整できます。

7. フィッティング

Svalboardを使用するうえで、最も重要なポイントがフィッティングです。

自分の手に合うようにホームポジションをセットできていないと使用感が最低最悪になります。

このフィッティングはかなり時間がかかると思います。

僕は今のポジションに落ち着くまで一ヶ月以上もかかったので、調整は根気強くやっていきましょう。

プラスチックはわりと丈夫ですが、ボルトを力いっぱい締めると壊れる可能性があります。

Alphaはタワーとクラスター両方に、Lightlyではクラスターに負荷がかかると思います。

位置を調整するときは軽く緩めて動かして、フィット具合を確認する際も軽く締める程度にしたほうがいいでしょう。

位置を決めたらしっかり締めますが、そのときも優しく扱うようにしたほうがいいと思います。

緩めすぎてボルトが外れてしまっても慌てず慎重に付け直してください。

中にあるナットがベースプレート内に落下してしまう可能性があります。

中に入ってしまった場合、ベースプレートの裏にあるボルトを外してケースを開かないといけないので注意してください。

参考までに調整する順番を書いておきます。

公式のユーザーガイドに書かれていることとほぼ同じです。

快適だと感じるポジションは人それぞれ違うので、自分なりのやり方でフィッティングしても大丈夫です。

パームレストに手を乗せます。

リラックスした状態で指がCキーに軽く触れられるようにフィンガークラスターを調整します。

「Wキーは楽だけどEキーは遠くて……」といったことがないように、指がCキーの中心付近にくるようにしましょう。

最後にサムクラスターの調整をします。僕の経験上、高さが合っていないとDownキーがすごく押しにくくなります。

これの繰り返しになります。

この作業は本当に大変で長い戦いになると思うので、休憩を挟みながらゆっくりやってください。

それと、フィンガークラスターの位置を限界まで下げてしまうと、Cキーがベースプレートに干渉して押し込めなくなります。

最低でも2mmから3mm程度の空間を確保しておきましょう。

また、「フィンガークラスター」の項目で貼った画像のように、クラスター同士を結構近づけることができます。

EキーやWキーを犠牲にすれば、さらに数ミリ近づけることもできます。

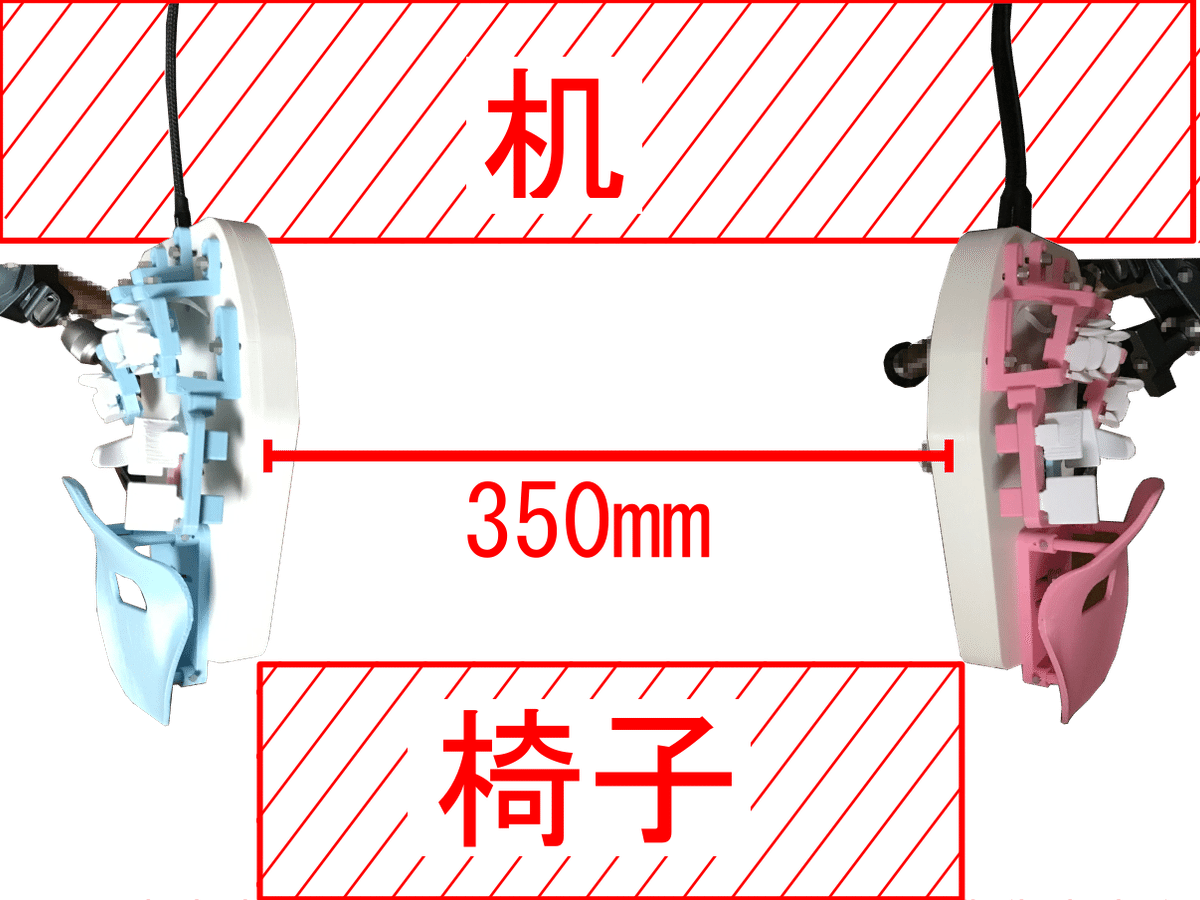

僕の使用環境も貼っておきます。

金属部分にモザイクをかけたり、邪魔なものを色々消しているんですが、気にしないでください。

クランプは9.Solutions(ナインドットソリューションズ)のセイバークランプ 9.XS1005を使っています。

耐荷重が30kgもあって、ポールにガッチリ固定できるので安定感抜群です。

アームはSmallRig(スモールリグ)の11インチ マジックアーム SR3959を使っています。

耐荷重は1.5kgくらいです。

Svalboard Alphaは約600g、手を乗せてタイピングしても1.1kgくらいなので問題ありません。

8. 小技

Svalboard Lightlyで使えるかどうか分かりませんが小技を紹介します。

マスキングテープを使うと入力時の音を少しだけ下げることができます。

アクチュエーションフォースも1gか2gくらい軽くなっていると思います。

僕が使っているマスキングテープはタミヤのNo.32 マスキングテープ18mmです。

これを小さく切って、各キーの磁石部分に2枚から3枚くらい重ねて貼っています。

マスキングテープを4枚以上貼ってしまうと厚みが増して入力されっぱなしになります。

クラスター側にも貼れないことはないですが、かなり難しいのでオススメしません。

フィンガークラスターのCキーにマスキングテープを貼りたい場合は少し面倒な作業になります。

貼る場所はCキーのスライダーになりますが、ここは他のキーよりも面積がかなり小さいんです。

テープを小さくカットして慎重に貼り付けてください。

ここも4枚以上貼ると入力されっぱなしになります。

フィンガークラスターのCキーとサムクラスターのDownキー以外で、もう少し入力判定を深くしたい場合は、キーのL字部分にマスキングテープを1枚から2枚貼ってみてください。

その厚みの分だけ赤外線センサーを遮ってくれるはずです。

僕も左手人差し指のEキーに貼っています。

これはセルフプリントで短く出力されてしまった場合でも使える技なので、もしもそうなったら試してみてください。

9. 最後に

これでSvalboardの紹介は終わりです。

僕にとってSvalboardは最高のキーボードです。

痛みで寝られないくらいの腱鞘炎とテニス肘に悩まされてきましたが、Svalboardを使うようになってからは症状がだいぶ落ち着いています。

2000字/60分ペースで何度か休憩を挟みつつ最低1万字/日みたいな感じでタイピングしても、疲労がたまりにくくなりましたし痛みもかなり軽減されています。

「指への負荷が最大90%減」というのも誇大広告ではないと思います。

これ以外のキーボードは使えない体になってしまいました。

ですが欠点もたくさんあります。

まず値段が高いことです。

制作の手間と難しさを考えるとこれでも安いほうなんですが……。

あまり良くない言い方をすれば「たかがキーボードひとつに12万円」ですからね……。

サイトも英語ですからハードルが高いです。

それに3Dプリンターで出力された物なので積層痕が残っていたり、フィッティングが大変だったり、特殊な指使いに慣れるまで時間がかかったり、乗り越えないといけない壁が多いです。

制作者の方によると「分割キーボードを使った経験がある方なら習得は比較的早いかも? もちろんDatahand経験者ならすぐですね」とのことです。

Svalboardは医療機器として認定された製品ではないので、その効果について保証されているわけではない、というのも重要なポイントです。

あくまで僕を含めた海外のSvalboardユーザーさんたちが「楽になった」と証言しているだけです(Datahandの会社も「症状が緩和した」という数百件のレビューを公開していました)。

もっと言えば、症状が綺麗さっぱり治るわけじゃないんですよね。

僕もSvalboard使用中に痛みが出ることはありますから。

あとは、超高速入力ができそうなキーボードに見えるんですが、そこがメインの製品ではないので気をつけてください。

というわけで、冒頭でも書いた通り、同じ症状の苦しんでいる方にはオススメしたいけど難しい……という感じです。

キーボードは他にもたくさんあって選択肢も豊富ですし、僕みたいに「これじゃなきゃだめかも」という方はたぶん少ないと思います。

日本で誰も使っていないキーボードだったので(Datahandの日本語レビューすら数件程度です)、僕としては賭けに近い買い物だったんですが、制作者の方が何から何までサポートしてくれたのでとっても助かりました。

彼のSubstackに「The customer service rep is, like, SUPER handsome.」とありますが、これは冗談じゃなくてマジです。

本当にお世話になったので感謝してもしきれません。

僕としてはSvalboardを買った甲斐がありましたし、それだけのお金をかけた価値もありました。

Svalboard用のかな配列「DHSBことのは配列」の記事もあるので、こちらもよろしくお願いします。

おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?