DHSBことのは配列の解説

どうやって配列を作ったのか、何故この配置にしたのかを解説していきます。

ちなみに今まで一度も配列を作ったことがありません。

DHSBことのは配列が初めてです。

みなさんの配列作りの参考になれば幸いです。

DHSBことのは配列の紹介記事はこちらです。

この解説には指使い(運指)の話も含まれていますが真似しなくていいです。

たぶん何を言っているのか分からない部分が多いと思います。

伝わりやすいように書きたかったんですが、結構長くてぐちゃぐちゃな解説になってしまいました……。

Svalboard紹介記事の7500文字よりはマシかも……。

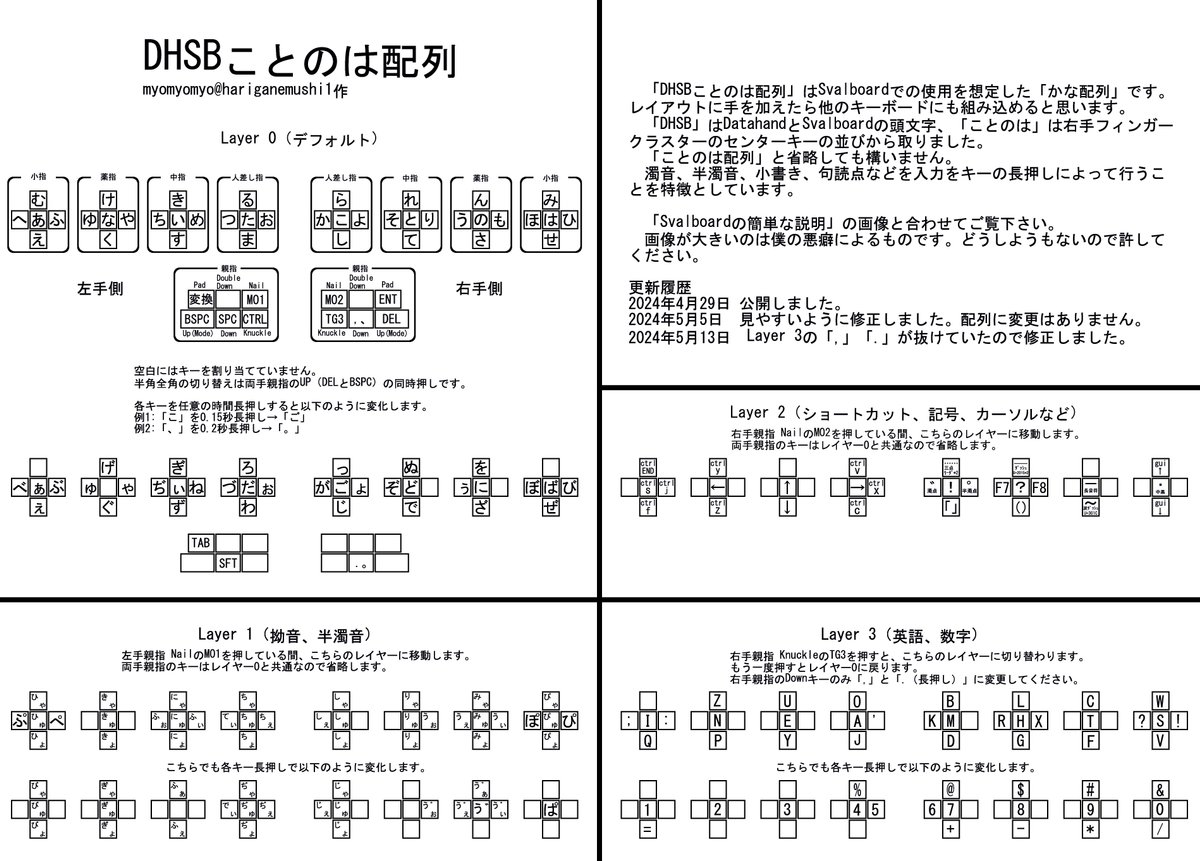

念のため配列の全体図を貼っておきます。

紹介記事のものと同じです。

1. 方針

配列を作るにあたって、最初から決めていたことがあります。

Svalboardは超低負荷デバイスだから、その長所を最大限活かすために入力動作や打鍵数を極力少なくすること。

長押し(Tap DanceのHold)でかなを変化させること。

サムクラスターにはかなを配置しないこと。

よく使う文字を右手に集めること。

漢字よりもひらがなを優先すること。

以上の5つです。

2. 各指の動かしやすさ(入力のしやすさ)の評価

配置の指標とするため、指の動かしやすさを順位付けしました。

Cキー(押し込む)

Sキー(引く、曲げる)

Nキー(弾く、突く、押す)

この3種類は押し込みと曲げ伸ばしだけなので、順当に人差し指>中指>薬指となっています。

小指のCキーとSキーもそこに続く形になりましたが、これはアクチュエーションフォースが低いおかげだと思います。

弱い小指でも楽に入力できるんですよね。

僕の場合は指を伸ばすよりも曲げたり引いたりするほうが少しだけ楽だと感じました。

曲げてから伸ばす、引いて押す(弾く)という使い方をすると自分の中ではしっくりくるんです。

きっと真逆の感想を持つ人もいると思います。

それと、最小限の力で入力してから脱力すると指がフィンガークラスターの中心に戻ろうとするので、バネがなくても反発力のようなものが生まれるんですね。

力を込めてジャンケンの「パー」を作ってから脱力すると、たぶん自然に手が丸まっていくような感じになると思います。

逆に握りこぶしを作ってから力を抜くと自然に手が開いていくと思います。

あれに近い感覚です。

なので、脱力して筋肉を僅かに収縮させた状態でSvalboardに手を乗せて、一瞬の緊張を繰り返しながらタイピングすると良いリズムで入力できるんですよね。

Svalboardではここに左右の動きも加わります。

それが以下の2種類です。

Wキー(内側へ指をスライドさせる、傾ける。左手の場合はEキー)

Eキー(外側へ指をスライドさせる、傾ける。左手の場合はWキー)

Svalboardの制作者さんは「外側への動きよりも、内側への動きのほうが楽と言う人が多いですね。稀に逆の感想を持つ人もいますが」と仰っています。

これは僕も同意見で、全体的には右手ならEキー、左手ならWキーが入力しやすいんです。

ですが、右手人差し指Eキーと右手中指Wキーで比較すると、僕の場合は前者のほうが若干入力しやすいんですよね。

ここも人によって違いが出るところだと思います。

実を言うと、左手の20位以外の順位にそれほど大きな差はありません。

人差し指と小指が全く同じ感覚で使えるとまでは言いませんが、Svalboardのフィッティングがしっかりとできていれば、1位から20位までの差は僅かなものでした。

左手の20位(薬指のWキー)、これだけは工夫しても打ちにくさ、ぎこちなさが解消されませんでした。

なので左手19位と20位の間にはかなりの差があります。

そのため、ここに出現頻度が低い「ゆ」と「ゅ」が入っています。

この記事では「指」が頻繁に出てくるんですけどね……。

3. かな配置

一部のかなは出現頻度を考えて配置されています。

DHSBことのは配列紹介記事の「各指の使用率」の項目で触れた「wikipedia.hiragana-asis.1-3gram」を利用しました。

もう一度リンクを貼っておきます。

DHSBことのは配列は、1980年代に森田正典博士が開発したローマ字入力方式「M式配列」に少し影響されています。

具体的に言うとPWP-100の右手側です。

無断転載になるとまずいのでM式の画像は貼りません。

興味がある方は「PWP-100 keyboard」や「PWP-100 M式キーボード」などのワードで検索してみてください。

M式は母音が左手側、子音が右手側に分かれた交互打鍵の行段系ローマ字配列です。

二重母音用のキー「ou」「ai」があったり、濁音と半濁音の場所が清音の上下に配置されていたり、とても画期的な配列でした。

かな配列を作るのにM式が関係しているのは何だかおかしくて不思議な話なんですが……。

僕自身はとっくに忘れているのに、指にはM式を使っていたときの記憶がだいぶ残っているようです。

そういうわけで、赤丸で印したかなの位置がM式に由来しています。

これらは指の癖に従って出現頻度を無視して配置しました。

右手側は「っ」「れ」「ん」「を」「か(が)」「こ(ご)」「よ(ょ)」「と(ど)」「り」「の」「に」「ほ(ぼ、ぽ)」「は(ば、ぱ)」「ひ(び、ぴ)」「し(じ)」「て(で)」

左手側は「お(ぉ)」「い(ぃ)」「え(ぇ)」

※上の画像では「っ」「を」「に」濁音、半濁音、小書きは省略されています。

この時点で「して」「こと」「ことの」「ことは」「ことに」などの2連接、3連接をできる限り隣同士にしようと考えました。

それと「ん」が「を」と、「に」が「の」と同置になっている理由を説明します。

「んを」は「田中さんを(田中くんを)」「損を」「パンを」のような使い方をしますが、頻度で言うとそれほど多くないと思います。

「をん」はまずないですね。

ごく一部の名詞(人名、地名、作品名)でしか使わないでしょう。

なので「ん」「を」を同置にしても問題ないと判断しました。

「んを」の連接がきても同指連続打鍵で0.15秒長押しすればいいので辛くないです。

「に」「の」は単体だと使用頻度が非常に高い助詞ですが、「のに」「にの」の連接を含む言葉となると出現頻度が少し下がります。

「物に」「なのに」「〜したのに」「だというのに」などの表現を文中で使う頻度は中の上くらいだと判断しました。

「谷の」「二の足」「二の舞」「二の次」など挙げれば切りがないんですが、こちらも使う頻度はそんなに多くないと思います。

そういう理由から「の」と「に」は別に配置するよりも癖を優先することにしました。

こちらも「のに」「にの」の連接がきても0.15秒長押しすればいいので辛さは感じません。

でも他の場所に配置していたら指がキツかったと思います。

3-1. かな配置(右手側)

右手側から説明していきます。

【ら】

「ら」は「から」「られ」の連接が非常に多いので、「れ」の隣に置くことにしました。

「から」は同指打鍵になりますが、WキーからNキーへ指をスライドさせると楽に入力できます。

【も】

「よ」「り」はキーマップ上だと離れているように見えますが、実際には右手人差し指と中指のEキーで打てるので隣接しています。

2本の指を3mmから5mm程度スライドさせるだけでいいので、特別難しい動きではありません。

キーを撫でるような動作と言い換えてもいいかもしれません。

なので「とも」「ても」「もの」「よりも」などに繋げられるように「も」を右手薬指Eキーに置きました。

「よりも」は指3本を右へスライドさせるだけで打てるようになっています。

「もの」「のも」は同指打鍵ですが、指を右へ傾けてから押し込む、押し込んでからスライドさせる、といった動きで楽に打てます。

【さ(ざ)、せ(ぜ)】

「ら」「れ」があるので「さ」「せ」も右手側に置きました。

「さ」は「させ」「さらに」「されて」があります。

「せ」は「せた」「せる」の頻度が高いんですが、僕は「させ」「せて」のほうを重視したいと考えました。

そこで「さ」「せ」を中指と薬指のSキーに置きました。

「させられ」のイメージを作るなら「さ」「せ」も各指のNキーに配置すべきなんですが、「ん」を移動させたくなかったのと、4連続で指を伸ばしたくなかったんですよね。

この配置だと「され」が打ちにくそうに見えるんですが、ここがDatahandとSvalboardの面白さといいますか、特性といいますか、とにかく不思議なタイピング体験で、意外と苦にならないんです。

あとは僕の場合、指を引くと別の指が前へ出ようとする、一種の反動に近いものがあるんてす。

片方の肩を引くと、もう片方の肩が前に出る感覚とでも言えばいいんでしょうか。

この反動を利用すると楽に「され」が打てます。

「れて」は中指NキーとSキーの同指打鍵で、指を伸ばしてから引く動きになります。

振り子のような動きで行って帰ってくる感じですね。

「もの」「のも」と比べて指の移動距離が長め(約12mmから15mm)なので、「され て」と間が空く感じで打っています。

こういう上下の同指打鍵をなくすのは難しいですね。

以下の画像のような案もあったんですが、指との感覚が合わなくて断念しました。

【そ(ぞ)】

「そ」は「その」「それ」「そこ」「そして」「そう」の連接が多いです。

なので中指Wキーに入れました。

「それ」は同指打鍵になりますが、こちらも「から」と同様にWキーからNキーへスライドすると簡単に入力できます。

「それぞれ」のときは「ぞ」を長押しで入力してから指をNキーへ滑らせるといいです。

頻度は少ないですが「そもそも」を打つときは、「そ」を入力した後に脱力せずに薬指でEキーに触れて、手を3mmから5mmくらい左右に振ります。

【う(ぅ)】

「う」は「いう」が非常に多いんですが、「よう」「もう」「そう」「うに」「うと」「うこと」もかなりの頻度で使うので、バリエーションを優先しました。

「よう」は人差し指と薬指をそれぞれのキーに当てて、手を3mmから5mmくらい左右に振ります。

「そもそも」とは逆の動きですね。

「もう」は薬指を左右に振ってEキーとWキーを押すことになります。

実は「れて」のようなNキーSキー間の移動距離よりも、EキーWキー間の移動距離のほうが短いんです。

これは指の腹から爪までの厚みよりも、幅のほうが長いからです。

もちろん個人差はあると思いますが、僕の場合はそうなっています。

「ほう」は「より」とは逆の運指になります。

小指Wキーに触れつつ、薬指もWキーを撫でる感じで入力します。

【み】

「のみ」「みに」「みられ」「みて」などの連接があります。

使用頻度は低めだと思ったので、右手20位の小指Nキーに入れました。

【ぬ】

「れ」と同置です。

頻度と連接「れぬ」を考えると、たぶん「む」に「ぬ」を入れるのがよさそうですし、人によっては「ぬ」と左手中指Eキー「ね」を入れ替えるのもありかと思います。

僕は「ぬ」を使う機会がちょっとだけあるのと、左手小指Nキー「む」を長押ししたくない、という理由から右手中指Nキー「れ」の長押しに入れることにしました。

同じ理由で右手小指Nキーには「み」しか入れていません。

拗音レイヤーでは左手小指Nキーの長押しに「びゃ」がありますが、使用頻度が低いため今のところ問題になっていません。

3-2. かな配置(左手側)

左手側の説明をしていきます。

【た(だ)】

押しやすい左手人差し指Cキーに入れました。

「った」「した」「れた」出現頻度最上位クラスの連接なので、「っ」「し」「れ」とセットにして片手で全部打てるといいんですが、全て右手側に入れると使用率があまりに偏りすぎてしまうんですね。

それに「された」「られた」「とした」「しようとした」などの連接を考えると、「た」を最後に付け足すほうがいいと考えました。

右手で大部分を作って、左手で補う形ですね。

ちなみに「ました」「まれた」「あった」「なった」「だった」は交互打鍵になります。

促音との交互打鍵が好みではない場合は「っ」を左手に移すのもいいと思います。

【ま、す(ず)】

右手人差し指と中指のSキーに「し」「て」が入っているので、「ま」「す」も左手人差し指と中指のSキーに配置して隣接させました。

「です」は両手中指を引くだけで、「します」「してます(くだけた表現)」は右手から左手へ流れるように打ちます。

「wikipedia.hiragana-asis.1-3gram」では「です」「ます」の出現頻度は低いんですが、これはwikiの文体が影響したものだと思います。

【る】

「する」「ある」「いる」「なる」などの連接の出現頻度が非常に高いです。

「され」と同様に「する」「いる」を楽に打つため人差し指Nキーに配置しました。

【ろ】

使用頻度は低めですが「ころ」「ところ」「だろ」「ろう」「だろう」で使います。

最初、右手の「り」と同置にすれば連接的に良さそうだと思っていたんですが、これが想像以上に打ちにくくて……。

そこで「る」と同置にして「だろ」を優先することにしました。

「り」と同様に「る」は「ろ」と連接を作ることがまずないので問題ありません。

【ち(ぢ)、つ(づ)】

かなり迷った文字です。

「つ」は「につ」「つい」「つつ」「つれ」

「ち」は「たち」「のち」「うち」「ちに」

などの連接がありますが、頻度的にはそんなに多くないんですよね。

どこに置いても変わらないような感じだったので、「つい」「たち」の連接を優先することにしました。

「つ」が人差し指Wキー、「ち」が中指Wキーになっていますが、何度も入れ替えて今の位置に落ち着きました。

【わ】

頻度は少なめですが「われ」「わり」「わた」「わせ」「いわ」の連接を考えると右手に配置したほうが自然だと思います。

でも僕の場合は「わた」「だわ」を優先したかったので、人差し指を前後にスライドさせるだけで入力できるように「ま」と同置にしました。

【め】

「ため」「めた」「める」の連接を作ることがほとんどなので、「た」「る」に繋げやすい中指Eキーに置きました。

【ね】

出現頻度はかなり低いんですが、会話で「〜だね」「ですね」を使うことがまぁまぁあるので「め」と同置にしました。

「すね」は中指Sキーを押してからEキーにスライドさせてちょっと長押しするだけで楽に打てます。

「めね」「ねめ」はほぼ出現しないので同置にしても問題ありません。

【な】

頻度が高い文字です。

「ない」「なる」「なく」「とな」「など」「なか」「なり」「にな」「なった」「なって」などの連接があります。

どれもよく使いますね。

左手人差し指Nキー「る」、左手中指Cキー「い」があるので、打ちやすさを考えて「な」を薬指Cキーに入れました。

【き(ぎ)、く(ぐ)】

この2文字もかなり迷いました。

「き」「く」の場所を何度入れ替えたことか……。

曲げて伸ばす、引いて押す(弾く)の指使いを考えると以下の配置のほうがいいんですが、これだと「なく」や「きます」がとても打ちにくいんです。

これに比べて中指で「な(Cキー)」を押してから引いて「く(Sキー)」を入力したり、「き(Nキー)」を弾き気味に打ってから「ます」を入力したりするほうが楽だったんです。

「す」と隣接していることで「すぐ」も打ちやすいです。

たぶん右手と左手の感覚に差があるんでしょう。

右手にこういう癖があるから左手も同じ、というわけにはいかないようです。

あと以下のような「いる」「する」「ます」「きます」「いきます」の動きを考えた配置案もありした。

これも打ちにくさがあって没になりました。

僕以外の人には合うかもしれません。

【け】

「ける」「けた」「けて」「だけ」「なけ」「けれ」の連接があります。

頻度は中くらいでしょうか。

「る」「た」「な」との組み合わせを重視して薬指Nキーに配置しました。

【ゆ】

連接には「いわゆる」「あらゆる」があります。

「各指の動かしやすさの評価」でも触れましたが、薬指Wキーの動きが一番ぎこちないんです。

一瞬もたつくので、小指以上に反応が悪いです。

そこで使用頻度がかなり低い「ゆ」を左手薬指Wキーに入れることにしました。

「る」と同じ左手なので繋がりもいいと思います。

【あ】

「ある」「あり」「があ」「のあ」「もあ」「あった」など、連接のパターンを考えると「あ」は右手に配置したほうが良さそうなんですが、「ある」「である」の頻度が最上位クラスなんですよね。

なので「る」との打ちやすさを優先して小指Cキーに配置しました。

【む】

ほとんど使わないので小指Nキーに入れました。

連接は「むしろ」「おおむね」がありますが、正直に言うと意識せずに配置しました。

右手「り」の長押しに何も入れていないので、ここに「む」を入れて漢字の「無理」「向かう」「読む」などの組み合わせを重視するのも良いと思います。

【ふ(ぶ)、へ(べ)】

右手小指に「は」「ひ」「ほ」を配置した時点で、「ふ」「へ」は左手小指にしようと決めました。

両手の小指に「は行」が集中してるので覚えやすく、拗音と半濁音同置の点から見ても良い場所だと思いました。

「ひ」と「へ」の場所を交換するのもありなんですが、「へと」「への」の連接を片手で入力することよりも「ひと」の打ちやすさを優先しました。

「すべ」「べき」の連接も大事にしたかったんですよね。

「ふ」を小指Eキーに配置した理由は、「へ」「べ」「ぺ」よりも「ぶ」「ぷ」のほうが使用頻度が僅かに高いと考えたからです。

3-3. かな配置(Layer 1 拗音、半濁音)

拗音の「ひゃひゅひょ(びゃびゅびょ)」「ぴゃぴゅぴょ」をひとまとめにして押し込むのは無理でした。

Tap DanceのDouble TapやTap+Holdを使えば可能ですが、それだと1モーラを入力するのに動作数が増えてしまうんですよね。

なので先ほどの書いた通り「は行」がある両手の小指に振り分けることにしました。

半濁音「ぱぴぷぺぽ」の配置もかなり悩みました。

優先順位が高い文字ではありませんし、一文字入力するのに同指連続打鍵は避けたいので、拗音レイヤーの小指に入れることにしました。

拗音と半濁音共に少し妥協した形となりましたが、1打鍵1モーラ、1アクション1モーラのスタイルは崩さずに済みました。

これ以外の拗音は僕の癖に合わせて配置したものです。

3-4. Layer 2(ショートカット、記号、カーソル)

「カギ括弧」(かっこ)「!」「?」「……(三点リーダ)」「――(ダッシュ、ダーシ)」「ー(長音符)」「・(中黒)」「〜(波ダッシュ)」

よく使う記号を右手に集めました。

「!」「?」「ー(長音符)」はデフォルトレイヤーにないと困ると感じる方もいるかもしれません。

その場合は空いている部分に移してみてください。

「り」「も」「な」の長押しに入れるのも面白そうです。

左手はカーソルとよく使うショートカットキーです。

カーソルは左手で使いたい派です。

Layer 3(英語、数字、記号)

30キー用のMTGAPをSvalboard用に弄って組み込みました。

MTGAPは英文向けに最適化された配列なので打ちやすいと思います。

少し手を加えているので、合わなかったら自分好みに変えてください。

4. 最後に

これで解説は終わりです。

8000文字になってしまいました。

最初に「Svalboardの紹介記事よりマシかも」と言いましたが、あれは大嘘でしたね……。

見る側のことを考えていないレイアウトというか、とにかく書き殴っただけみたいな酷い記事なんですけど、僕にはこれ以上上手くまとめられないので、申し訳ないんですが我慢していただけたら……。

おわり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?