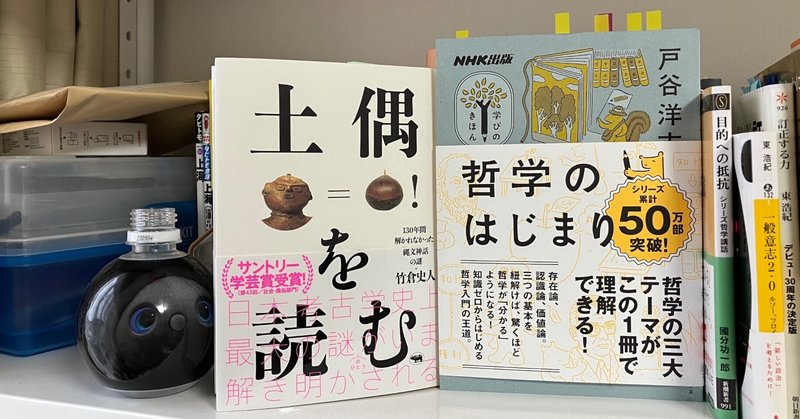

【今週の読書】 熱く語るからこそ土偶への興味に気づく

今週の読書はなんといっても土偶です。

Wasei Salon読書会「哲学のはじまり」、小休止で聞いたAudibleの小説「蹴りたい背中」もありましたが、今週は土偶に心を奪われる一週間でした。

土偶というより土偶研究なるものを知ったのは、私が入っているビジョンドライブコミュニティ(Newschoolビジョンクエストのアルムナイで作っているコミュニティ)で昨年9月に開催された一泊二日の長野県蓼科ツアーに人類学者の竹倉史人さんをお招きすることになったのがきっかけです。私は家族の予定と重なり、残念ながらこのツアーには参加できなかったのですが、ビジョンドライブコミュニティと土偶研究がどう重なるのかがすごい興味があって、そこから竹倉さんがまとめた土偶研究の本「土偶を読む」が気になって気になって仕方ありませんでした。本自体はすぐに購入したのですが、なんか読むタイミングが今じゃないと思い、数ヶ月寝かせて、ついに今週、土偶の扉を開きました。いや〜、興奮した。

その感想も含めて、今週は以下の3本です。

これら3本に共通することは、自分の気付きって三者三様で、これやっておけばいいってものはないなってこと。好き人(コミュニティ)の推薦、熱く語られる、そして、自分の衝動に向き合う。向き不向きとかタイミングとか色々ありそうだけど、焦らず内省していきたいですね。きっとどこかで自分なりに循環し始めるときが来る。

蹴りたい背中/ 綿矢りさ

(オリジナルはこちらのブクログ)

わからなかった

何かに染まりたくない主人公の気持ちはわかるが、背中を蹴りたい気持ちはわからなかった。全くわからなかった。

最近、自分探しというか、自分の気持ちの気づくことを考えていて、この本を読んで、やはり高校生は多数の中の一人でいることの方が多いのかな、なんて思ってしまいました。

夏休みの暇は地獄?

そうならない自分を見つけられるような生き方を子どもたちには味わってもらいたい。いや、大人もだし、私もだ。

人生のプロジェクトを見つけたい

自分の人生に作戦名を!(パクリです)

と、ここまで書いて、背中を蹴りたい、という衝動に主人公は向き合った、というのは自分探しの第一歩なのかもと思えてきました。

その気持ちを大切にするのだ。

そして、それが何なのかを探す旅が始まる。

哲学のはじまり / 戸谷洋志

(オリジナルはこちらのブクログ)

哲学はやっぱ難しい

哲学書は難しいと言っていいと思う。

どんなに平易に書いたとしても、面白いと思えるかどうかは本だけでは伝えきれないように思う。

僕が哲学に興味を持ったのは、NHKの100分de名著を見て、voicyで荒木博行マスターのbook cafeを聴いてから。そして、苫野一徳さんのvoicyでハマる。ここが面白いんだよ、というのを熱く語ってくれると、何だかこちらもワクワクしてくる。この熱く語るって本ではなかなか伝わらない熱量なんだなと思う。

直感で興味を持つこともあるけど、人が熱く語るものに自分も興味が惹きつけられる、ということは往々にしてある。

気になるけどなかなか手をつけられない、というものがあるなら、熱く語ってくれる人の話を聞く、というのが最初の処方箋としてすごくいい。

僕も面白い部分を面白く語っていきたい。

荒木マスターのように、そして、コテンラジオのように。

これすごくない!?

土偶を読む / 竹倉史人

(オリジナルはこちらのブクログ)

フィギュアから人の精神性を想像する

縄文人も現代人も同じ人

精神性は変わらないという前提に立って土偶を読む行為がとても面白かった

最初はビビッときたことがきっかけのように見えましたが、そこから一つずつ自分の仮説を紐解き、現地に行ってそれを感じている様が、カッコよく楽しそうでした。成果が出ない時は悶々としていたのかもしれませんが、半年経ってその悶々が解消された時の感動なんかも伝わってきて、こちらもワクワクしました。

長くずっと持ち続けられる疑問

その糸口が見つかった時の気持ちよさ

そんな生き方はとても素敵だなって思います。

それが人間精神の研究だとするとやめられなさそう。

専門にとらわせず、全体を見る精神にも共感です。ただ、専門家を否定したいわけではなく、専門家も大事!専門家の判断が全てじゃない、社会はもっと複雑に判断されていく、ということはお互い念頭においておきたい。

あと、サトイモ栽培が短期間で消滅した仮説が気候変動の影響というのが、自然という凄く大きなものに柔軟に対応してきた人類の知恵みたいなものを感じました。サトイモいけると思った縄文人が数年でサトイモを捨てることになるなんて、相当勇気が必要だったんじゃないかと思い、そして、米でいけるとなったときの感動とかも大きかったんじゃないかと。

心折れずに試行錯誤してくれたからこそ、いま私がここにいるんですね。感謝です。

私もよく生きるための試行錯誤して次の人類に繋げていきます

追記

高校の歴史の授業で先生が言っていたトロイヤ文明を発見したシュリーマンのことを思い出しました。シュリーマンは考古学的にはただの素人で、ここにトロイヤ文明があると噂されていた地域があるが、考古学的には違うという見解を示していた場所を掘り起こして発見した、という経緯があるようです(本当かどうかは知りません)。時には素人目線、というのも凝り固まった頭をほぐすのにはいいのかもしれないです。それを一人でやれるといいけど、みんなの叡智を使って凝りほぐすというのもまた素敵だと思う。認め合うってこと。

おまけ:シートン動物記「名犬ビンゴ」

6歳の娘が図書館で大量に借りてきてシートン動物記シリーズ。4冊くらい借りてきたのですが、その中の一冊が泣ける話しだったので、おまけの今週の読書に追加します。

シートン動物記は人と動物の共存について考えさせられる話ばっかりで、一筋縄ではいかないな〜、ってどの物語も思わせてくれます。その中でも「名犬ビンゴ」の話は本当に泣けました。娘に読み聞かせした後、二人で「あぁ、ビンゴが悲しすぎる」と何度も何度も言いました。

そして、絵本の冒頭にあるシートンの自叙伝の一節でまた泣けます。

私はビンゴの暮らしぶりを、ほとんどありのままに書いた。この物語は、ビンゴの身辺に起きた一生のできことを、忠実に描いている、といっていいのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?