ニューロダイバーシティと神経科学の新たな接点 — 計算論的精神医学について(前編)

私は現在、工学系で神経科学・電気生理学を研究しているのですが、今回は神経科学の新たな動きの一つである計算論的精神医学(computational psychiatry: CPSY)と呼ばれる分野と、近年注目されている「ニューロダイバーシティ(神経多様性、脳多様性)」の接点について記事を書きたいと思います。

私は修士1年の学生であり、普段は非常に範囲の限定された問いに絞って研究を行っているに過ぎません。したがって、計算論的精神医学や現象学、当事者研究において私は完全な初学者であるため、これらの分野に関心を持つ一初学者の視点からの紹介であることに留意いただければ嬉しいです。より専門的かつ正確な内容については、記事の各所に示す神経科学・現象学・当事者研究の専門家に記された文献に直接あたることを強く推奨します。

この記事の流れは以下の通りです。まず、神経科学の新しい潮流である「計算論的精神医学」の概要について説明します。そして、神経科学でも重要な研究対象である、自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)の神経基盤を例に、計算論的精神医学からどのようなアプローチがなされているかを紹介します(前編)。次に、これらの潮流の潜在的な応用先として、ニューロダイバーシティという観点を取り入れた社会変革や医療ケア・メンタルケアの可能性について、現象学や当事者研究を例に論じます(後編)。

1. 神経科学の新しい潮流: 計算論的精神医学

計算論的精神医学については、近年初めて日本語で詳しく読める参考書が出版されています(以下、CPSY本と表記します)。

CPSY本の1-2章では、精神医学の歴史的背景と現代精神医学が抱える中心的な問題がレビューされています。歴史的背景の要点は次の通りです。

・現代では、心の問題は何らかの脳の失調と関連していると考える

・最初に抗精神病薬が使われたのは1950年頃

・20世紀後半には、分子生物学や計測技術の発展・新薬の発明など、医学が急速に進歩

・しかし精神医学の治療技術の進歩はやや遅滞気味である

そして現代精神医学が直面する問題として、次の3点が挙げられています。

1) 患者自身の主観的報告と行動観察に基づき、生物学的知見・病態生理に基づいた体系になっていない(疾病分類学の問題)

2) 障害の診断、重症度評価、予後や治療反応性予測が可能な生物学的指標が確立されていない(バイオマーカーの問題)

3) 蓄積されている生物学的知見と精神障害の臨床症状の間に説明のギャップがあり、病態メカニズムの理解・治療法の開発が不十分である(説明のギャップの問題)

さて、これらの基本的問題を解決する糸口の一つとして期待されるのが計算論的精神医学ですが、「計算論的」という言葉を理解するために必要な前提についてまずご紹介します。

1.1 脳研究における2つの軸

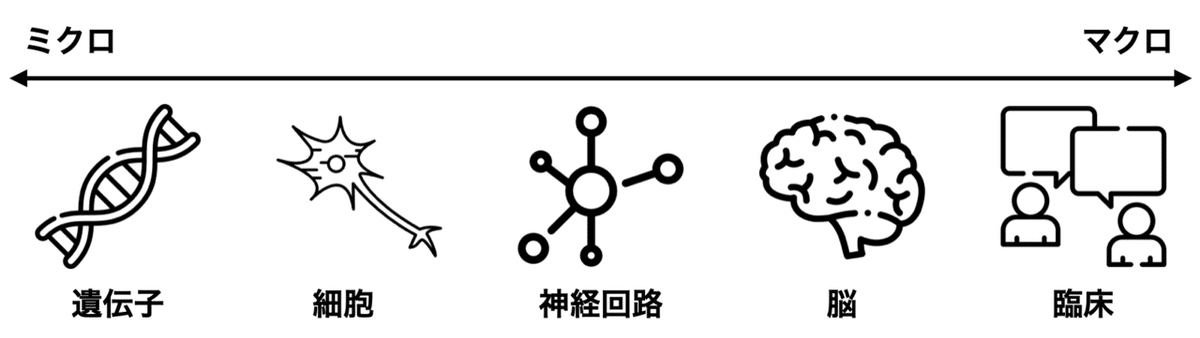

「脳研究」は幅広く、まずはどの範囲の話をしているかに注意しなくてはいけません。私見では、脳研究をみるために意識すべき軸は次の二つです。

1. 現象のスケール(規模、大きさ)

2. ハードウェア側(生物物理学的な実装) or ソフトウェア側(情報処理)

1番目の軸である「現象のスケール」については、次のようなイメージを私は持っています。現象の対象や切り込み方に応じて、生物系・化学系・薬学系・工学系・情報系・医学系・心理学系・哲学系から、学際的に脳研究が行われています。

「工学系で脳研究」というと驚かれる方が多いのですが、例えば神経細胞などの小さなスケールでの計測技術や、脳とコンピュータをつなぐBrain-Computer Interface: BCI、さらに工学の視点で脳を分解するリバースエンジニアリングなどが工学系における脳研究の中心的テーマです。

2番目の軸である「ハードウェア or ソフトウェア」について、脳はしばしば、コンピュータのCPUに例えられます。私たちの行動を生成する心をソフトウェアとみなせば、脳は心を実装するハードウェアといえます。しかし、CPUは神経系のような「塩水」に浸すと壊れてしまうことから、神経系は「ウェットウェア(wetware)」であると表現されることもあります。

1.2 Marrの3段階モデル

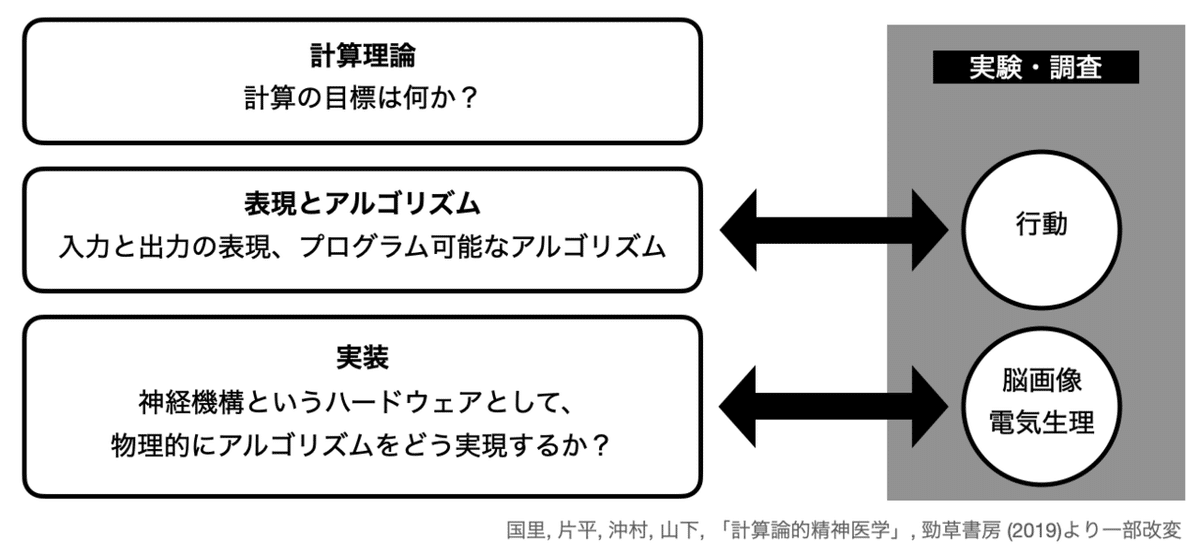

ここまでは一般的な脳の見方ですが、神経科学者のDavid Marrは、脳のような情報処理装置を理解するためには次の3つの水準から検討する必要があると述べています[Marr, 1982]。

計算論的なアプローチとは、上のMarrの3段階モデルを踏まえた、一連の流れとして脳の情報処理を理解しようとするものです。計算理論の典型的な例としては、何らかの目的関数を設定し、特定の制約条件の元に目的関数を最大化するようなアルゴリズムを考える、数理最適化があります。

CPSY本では、単純な例として、限られた記憶容量を持つ人間がスロットマシンから得る報酬を最大化する計算問題を挙げています。目的関数は獲得金額です。そして、人間の脳内で実行されているアルゴリズムを、人工知能/機械学習分野で使われる「強化学習」と呼ばれるモデルによって仮説的に定式化し、報酬予測誤差と呼ばれる量がドーパミン作動性ニューロンの発火によって表現されている、といった情報処理の理論を構築します。

現状、神経科学や心理学の知見の多くは、自然言語による記述に依拠しています。中間水準のモデルとして数学の言葉で記述された数理モデルを構築することにより、生物物理学的なレベル(ミクロ)と、認知・行動・意思決定のレベル(マクロ)を接続することが可能です。数理モデルの導入により、モデル間の共通性や独自性、さらに疾患に関わるパラメタを連続的に明らかにしていくことで、説明ギャップの問題だけでなく、疾病分類学やバイオマーカーの問題を克服できる可能性があるとCPSY本は述べています。

最近ではCPSYのフレームワークに基づいた論文のデータベースが公開されています。

2. 計算論的精神医学からみるASDの神経基盤

アメリカ精神医学会(APA)の診断基準であるDSM-5では、自閉スペクトラム症(ASD)の主な診断基準として次を挙げています。

1. 複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的欠陥があること

2. 行動、興味、または活動の限定された反復的な様式が2つ以上あること(情動的、反復的な身体の運動や会話、固執やこだわり、極めて限定され執着する興味、感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さなど)

引用元: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-005.html

2.1 ASDの生理学的知見

ASDは、一卵性双生児において60~70%の一致率が認められることなどから遺伝的寄与が大きいとされ、実際にシナプス伝達に関わる遺伝的知見が数多く蓄積されています。

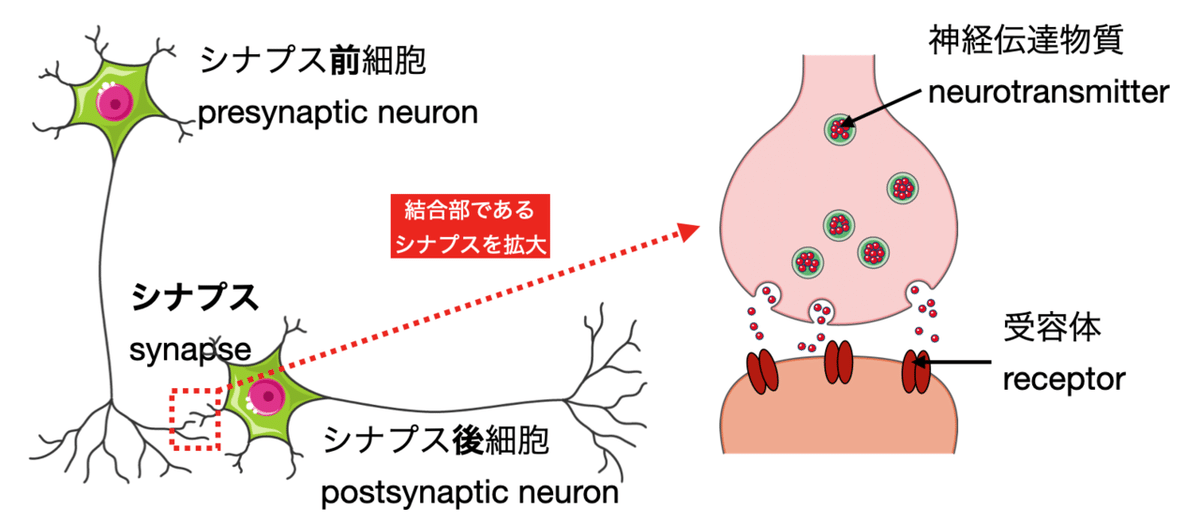

ここでシナプス伝達について補足します。脳をはじめとする神経系は、神経細胞(ニューロン)がたくさん集まってできています。神経細胞は軸索と呼ばれる器官を伸ばし、他の細胞とシナプスという器官を介して1対多の結合を形成します。

神経細胞同士は、シナプスを介して化学物質をやりとりすることにより情報の伝達(シナプス伝達)を化学的・電気的に行います。

シナプスは、神経に対する持続的な入力に適応して、結合の重み(強度)を自由に変化させることができ、これをシナプス可塑性と呼びます。シナプス可塑性は、脳の学習や記憶の基本的な仕組み[Hebb, 1949]であると考えられています。

神経細胞には、シナプス後細胞の発火活動を促進する興奮性ニューロンと、抑制する抑制性ニューロンがあり、これら2種類の細胞の働きのバランスを興奮抑制(excitatory-inhibitory: EI)バランスと言います。EIバランスは、ASDや統合失調症など社会機能に影響が現れる中枢神経系の疾患を、神経回路の観点から統一的に説明する概念とされてきました[Yizhar, 2011]。ASDについては、抑制性細胞に関わる遺伝子の変異により、興奮性優位のシナプスバランスが形成されると考えられていますが、まだまだ不明な点が多く残っています。

2.2 ASDの計算論的仮説

ASDの計算論的仮説の一つとして、Pellicanoらによるベイズ推論モデル[Pellicano & Burr, 2012]を紹介します。この論文のタイトルは、"When the world becomes ‘too real’: a Bayesian explanation of autistic perception"というもので、自閉症の知覚は「too real(あまりにもリアル)な状態である」と表現しています。

これを理解するために、まずは有名なホロウマスク錯視をみてみましょう。

中央の二つの顔に注目。立体的な仮面の凸面と凹面が並んでいるが、本当は凹面であるはずの右側の顔も、「凸面」であるかのように見えてしまう。

引用元: ANIMATED HEALTHCARE LTD / SCIENCE PHOTO LIBRARY

この錯視は、私たちが「人の顔は凸面である」という仮説を脳内に所有し、顔の立体構造の推論にその仮説を利用しているからだと考えられています。

網膜に入力される画像(光刺激のパターン)は2次元ですが、私たちの視覚が3次元で立体的なのは、2次元画像の背後にある空間構造を脳が絶えず推論しているからです。視覚に限らず人間の不完全な知覚は、意識に上らない無意識過程において推論により絶えず補完されているという考え方を、19世紀初頭のドイツの物理学者の名前にちなんで、ヘルムホルツの無意識的推論と呼びます。

さて、今回の錯視で私たちの脳が解いている計算問題は、網膜に入力された光刺激のパターン(image: I)から、物体の立体構造(shape: S)を推論するというものです。今回の場合、Iという感覚入力、すなわち結果を生み出す原因がSであることから、結果から原因を逆推定する問題ともいえます。

このような問題の定式化に便利なのがベイズ推論という枠組みです。ベイズ推論では、結果Iを観測した条件における原因Sの確率を、事後確率p(S|I)と呼ばれる条件付き確率により、不確実性を伴った形で表現します。今回は単純化のため、事後確率が最大となる点(maximum a posteriori, MAP)を考えると、原因Sの(MAP)推定値は次のように表現されます。

最後の項をみてみると、SのMAP推定値は、p(I|S)とp(S)の積の、Sに関する最大値として得られることが分かります。p(I|S)は、特定の原因Sを仮定したとき結果Iが生起する確率であり、尤度と呼ばれます。p(S)は、そもそも原因Sがそれぞれどの程度の確率で発生するかを表現するもので、事前分布と呼ばれます。

ホロウマスク錯視は、顔画像Iからマスクの立体構造Sを推論する問題ですが、単純化のために立体構造Sは凸面(S=1)か凹面(S=0)の二択しか取らないものとします。これまでの人生から、「顔は普通、凸面である」と経験的に学んでいるとすれば、p(S)はS=1において非常に高い確率をとるように事前分布が学習されています。Sの推定値は、尤度p(I|S)を事前分布p(S)で重みづけしたものですから、当然S=1、すなわち顔は凸面であると推論される可能性が高くなるのです。

これだとあんまり例として面白くないので、いよいよPellicanoらによる例を紹介します。下図のImageにある瓦のような物体を眺めてみてください。さて、この立体的な物体をどんな視点で眺めているでしょうか?

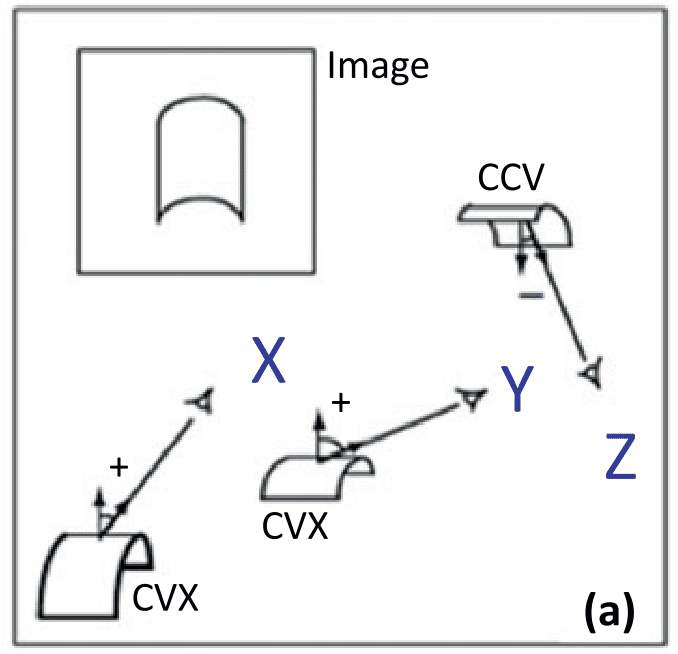

[Pellicano & Burr, 2012]より図引用。3つの視点があり得ます。

イメージしやすくなるように、私が下手くそな実験により撮影してみました(苦笑)。

Xは曲率の高い瓦の凸面(convex, CVX)を真上に近い位置から見下ろしているイメージ、Yは曲率の低い瓦の凸面を斜め上から見下ろしているイメージ、Zは曲率の高い瓦の凹面(concave, CCV)を下から見上げているようなイメージです。XとYの違いは分かりづらいですが、ペットボトルの写り方からカメラの角度を想像すると分かりやすいと思います。

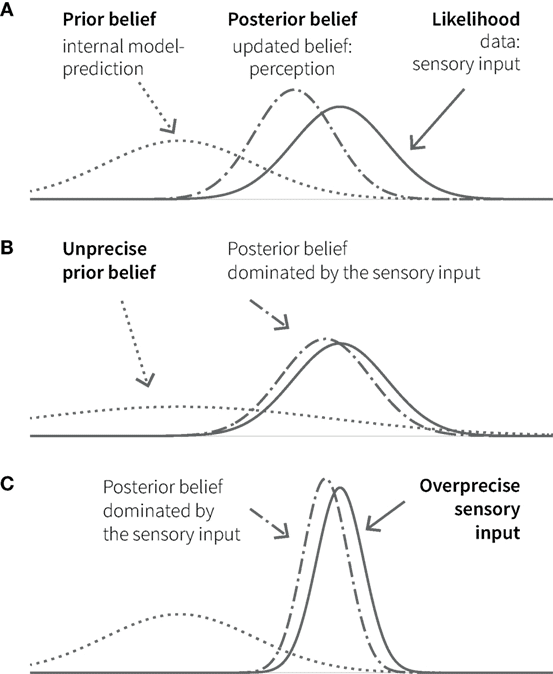

論文では、2次元画像Iから、立体構造SがX, Y, Zのいずれであるかを推論する過程を次の図で表現しています。

5つのヒートマップはそれぞれ、尤度Likelihood(上段)、一般的な人の事前分布Priorと事後分布Posterior(中段)、ASD様の事前分布Priorと事後分布Posterior(下段)を示しています。グラフの横軸は物体の曲率(凸なら正、凹なら負)、縦軸は視線の角度(見下ろすなら正、見上げるなら負)であり、赤色が濃い方が確率が大きいことを示します。PosteriorはLikelihoodとPriorの積から算出されます。[Pellicano & Burr, 2012]より図引用

上図の中段右(事後確率Posterior)をみると、一般的な人の場合Yのように形状を認知する確率が高いそうです。それは、論文によれば「人間は円と同じか、それ以下の曲率を好む」かつ「物体を上から見下ろした場合を好む」からだそうです。これは私たちがこれまでの人生から経験的に獲得している事前分布ということができ、直感的にも「円よりも急に曲がっている物体」や「自分よりも背の高い物体」を目にする機会が少ないことには納得できます。

しかし、ASD様の事前分布としてモデル化されている下段左(Hypo-prior)をみると、一般の人とは異なり、「広く、平坦に」事前確率が分布していることが分かります。この結果、バイアスの少ない知覚の推論がなされ、"too real"な世の中の見方が形成されます。ASDの人には、あまり一般的ではないZのような見方もできてしまうことが、下段右から読み取れます。

Hakerらは、このようなベイズ推論アプローチによるASDの仮説的理論をレビューしています(下図)[Haker, Schneebeli & Stephan, 2016]。脳の文脈では事前分布は事前信念(prior belief)と表現されることがありますが、一般の人の信念がCのような山の高い分布であるのに対し、ASD様の信念はBのような平坦な分布を持っていると考えられます。結果として、脳の予測よりもその場の感覚信号に支配された知覚が形成される、という仮説です。

2.3 ASDの生理学的知見と計算論的知見をつなぐ

ベイズ推論による計算論的な定式化として近年注目されているのが自由エネルギー原理(free energy principle, FEP)です。FEPは高度な数学を用いて記述されており難解ですが、最近は一般向けの解説本も出版されています。

FEPは、「生物の目的は感覚入力の予測能力を最大化すること」を原理に見据え、この原理から神経系の多様な認知機能を数学的かつ生物物理学的に導出することを目指す試みです。感覚入力の予測しにくさをサプライズと呼びます。予測能力の最大化は、結果としてサプライズの上限値である変分自由エネルギーと呼ばれる量の最小化問題に帰着されることから、自由エネルギー原理という名前がついています[磯村, 2018]。

さきほど、ASDの事前分布(prior belief)は、一般の人に比べ平坦に表現されているのではないかという仮説を紹介しました。統計では、確率分布の広がりを「分散」で定式化しますが、ベイズ推論やFEPでは、正規分布の分散の逆数を精度(precision)と呼びます。

脳内の情報表現として、確率分布は神経細胞の発火により表現されていますが、細胞発火の確率的なばらつき(ノイズ)が大きいほど、信号の分散が大きくなり、その逆数である精度は低くなります。

ASDにおいては、事前信念を表現する予測信号の精度が低く、相対的に感覚信号の精度が高くなってしまうとFEPでは説明されており、これが一般の人が無視するような些細な感覚信号に大きく反応してしまう理由ではないかと仮説が立てられています。また、情報の重みづけが少なくなった分、風景の重要なところだけを抽象化して覚えるのではなく、風景の全体や細部を写真のように均一に記憶するといったことが起こり得ます。

また、精度は「予測信号の誤差をどれくらい信念の更新に反映するか」を決める指標でもあり、感覚信号の精度が高いと、信念が常に大きく更新されるために、感覚信号は常に「サプライジング」であるということになります。その結果、予測誤差から生じるストレスを避けようとして常同行動が起こったり、予測が極めて難しいコミュニケーションの場面において強いストレスが生じるのではと考えられています。

FEPは、もともと視覚系において生物物理学的な実装レベルと計算論的なアルゴリズムの定式化に成功している予測符号化(predictive coding)理論の発展であり、予測信号の精度が低いという生理学的な証拠や妥当性が蓄積されていけば、ASDの計算理論がより明らかになっていくかもしれません。FEPでは、信号の精度はドーパミンなどの神経修飾物質によりコントロールされるとしていますが、今後はより多くの実験・観察を通じて、興奮性優位のシナプスバランスなどの生理学的な知見と接続していくことが期待されます。

前編のまとめ

長くなってしまったので、一旦ここで区切り、計算論的精神医学から考えるニューロダイバーシティや現象学・当事者研究の議論の紹介は次回に回したいと思います(勉強中&執筆中につき、しばらくお待ちいただければ幸いです!)。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

参考文献

Hebb, D. O. (1949). The organization of behavior: a neuropsychological theory. J. Wiley; Chapman & Hall.

Haker, H., Schneebeli, M., & Stephan, K. E. (2016). Can Bayesian theories of autism spectrum disorder help improve clinical practice?. Frontiers in psychiatry, 7, 107.

Marr, D. (1982). Vision. W. H. Freeman & Co Ltd.

Pellicano, E., & Burr, D. (2012). When the world becomes ‘too real’: a Bayesian explanation of autistic perception. Trends in cognitive sciences, 16(10), 504-510.

Yizhar, O., Fenno, L. E., Prigge, M., Schneider, F., Davidson, T. J., O’shea, D. J., ... & Deisseroth, K. (2011). Neocortical excitation/inhibition balance in information processing and social dysfunction. Nature, 477(7363), 171-178.

磯村拓哉. (2018). 自由エネルギー原理の解説: 知覚・行動・他者の思考の推論. 日本神経回路学会誌, 25(3), 71-85.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?