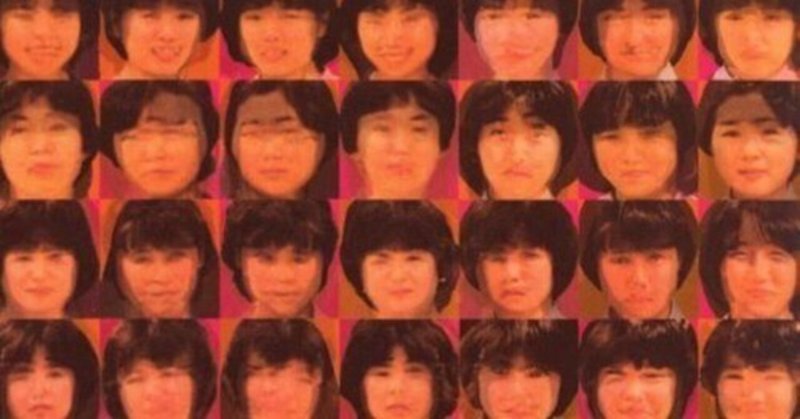

ゆらゆら帝国⑦「ゆらゆら帝国のめまい」

アルバムについて

所持:済

好き度:★★

前作「ゆらゆら帝国 III」から2年後の2003年に発売されたアルバムで、「ゆらゆら帝国のしびれ」と同時発売された作品である。

そのため、しびれとはジャケットやCDデザイン、収録内容全てが対となっている。これら二枚のアルバムは同時期に制作された曲をテーマに合わせて振り分けたとされており、しびれが実験的な作風なのに対し、今作はメロディアスな曲が多く、どちらかというと今まで敢えて避けてきた曲調に真っ向から挑戦したといった内容に感じた。

曲ごとの感想

01.バンドをやってる友達

1曲目にも関わらず、メインボーカルをゲストの女性が歌うというアルバムとしては非常に衝撃的な始まり方をする曲。

感情を隠したかのような無表情な歌唱が、優しい曲調なのにどこか不愛想な、不器用な感じがして面白い。

女性ボーカルに気を取られてしまうが演奏のミックスもかなり攻めていて、基本的に演奏はほとんどベースしかない。途中からパーカッションやギターも入るがほとんどがベースとボーカルのみで展開されるので、過剰なまでのミニマルさに思わず呆気を取られてしまう。

初めてギターに触れるような 本当に恋をしてるような

もう一度何かやれるような そんな気分さ

というフレーズが地味に好き。

02.ドア

シンプルなバンドサウンドで始まることに少し安心感を感じるイントロ。

マイナーコードを使った暗い曲調で、重々しい雰囲気ながら歌はメロディアスでとても切ない。

「ドアを開けた先に何が待っていても受け入れられることができるのか」という内容の歌詞も非常にシリアス。

実はこの曲もアルバム曲ながらMVが制作されているが、同じくアルバム曲なのにMVが制作された「夜行性の生き物3匹」の映像のインパクトが大きすぎるせいでかなり影が薄い。

03.恋がしたい

1曲目同様この曲もメインボーカルを女性が歌っているが、後半からは坂本さんとのデュエットのようになっていく。ワウギターによる演奏などでロックというよりも一昔前の歌謡曲のような雰囲気で、女性ボーカルの感情が伝わってこなさそうな冷めた歌声がかえって良い。

ゆら帝の初期の歌詞はファンタジーチックな単語が登場することが多いと、以前の記事に書いた気がするが、この曲では正に坂本さんのおとぎ話のような詩的なフレーズが多数登場する。

「なぜ鳥が歌を唄わないの?」「どうして花や草がおどらないの?」といった子供の無垢な疑問のような、恋で浮ついているような歌詞が可愛らしくも綺麗でとても好き。

04.通りすぎただけの夏

前曲同様まるで昭和歌謡のような雰囲気を持った曲だが、こちらはさらにスローで気だるげな曲調。全部の演奏が全く力なさげなのが良い。坂本さんによる多重コーラスがより歌謡曲らしさを感じさせている。

過ぎゆく夏を回想していくかのような歌詞がとてもノスタルジックでたまらない。気だるげな演奏も相まって回想シーンの靄がかかっているかのようなあやふやな印象も受ける。

05.とある国

インスト曲。前半はマンドリンやアコギ、パーカッションによるアコースティックな演奏で、日本とはまた違う不特定のどこか「とある国」を連想させるエスニックな雰囲気を感じられる。

曲が進むにつれてストリングスが入り、ドラムが入りと段々盛り上がっていく展開はどんどん曲の輪郭が表れていくかのようでドラマチックだ。

06.からっぽの街

前曲が終わると同時にエレキギターのストロークから始まるという繋ぎ方が非常にかっこいい。

バンドサウンドながらもメロディがとてもキャッチーな歌もので、演奏はあくまで複雑なフレーズを弾かないシンプルなプレイなのも歌を強調させるたmか。

07.ボタンが一つ

今作では3曲目となるゲストがメインボーカルを歌う曲で、まさかのエンジニアの娘さんが歌っている。子供らしいあどけない歌唱が失恋がテーマである歌詞の切なさをより強調させているかのようだ。

最後に差し込まれるピアノの伴奏も寂しさを感じる。

08.冷たいギフト

2002年に「貫通」と両A面でシングル発売された曲で、ノイジーなガレージサウンドな貫通とは対称的な歌がメインの比較的ポップな曲。歪んでいるのに軽くておもちゃのようなギターサウンドが可愛らしい。

その他にも間奏でのオルゴールの挿入や、後半から入る子供たちの合唱など、全体的に子供らしさを感じさせる無垢なサウンドで、とても抽象的な歌詞とのギャップでどことなく気味の悪い印象すら感じる不思議な曲だ。「銀色の角」「とがった牙」など、悪魔や怪物を連想させるフレーズがおとぎ話チックでもあるし不穏さも感じられる。

09.星になれた

ラスト曲。ゆら帝の中でもかなり珍しい大真面目なバラードで、な歌詞やメロディ、後半にかけて入ってくるストリングスなど、今までにないアレンジがとても異色な曲。

「急に言葉が無力になってしまった」「羽の生えた人達は とうに飛び立ってしまった」など、歌詞も死を連想させるフレーズがちりばめられており、「星になれた」というタイトルもそのような意味を連想させる

サウンドの面でも歌詞の面でも感じられる過剰なまでの感傷的な演出は、わかっていても感動してしまう。意図的なものを感じるとはいえそこにあざとさや軽薄さを感じないのは、偏に単純な曲の良さやその美しい歌詞のおかげだと思える。

ちなみに、DVDにもなった2009年の20周年記念の野音でのライブでは、映像化こそされなかったが最後の曲目がこの曲だったそうだ。20周年の節目をこの曲で締めるというのがなんとも憎い演出のセットリストだ…。

まとめ

ラメのパンタロンのカップリング曲のミックス作業がきっかけとなり、今作及び「しびれ」ではバンドサウンドにとらわれない実験的なアレンジや演奏が行われた。

無機質なサウンドだった「しびれ」とは全く違う印象を持つ今作だが、実は今作もバンドサウンドにこだわらないアプローチを様々な曲で行っている。

ベースとボーカルだけでほとんどが展開される「バンドをやってる友達」、ほぼ弾き語りのような演奏の「ボタンが一つ」などが顕著だが、バンド以外の楽器を多用した曲も非常に多い。歌、メロディを強調されるかのようにバンド演奏がかなりシンプルな「からっぽの街」などもある意味バンドサウンドにこだわらないアレンジとも言える。

そして今作の一番目立つ特徴であるのが「メインボーカルをゲストの女性に歌わせてしまう」という曲が3つも収録されている。それぞれ別々のゲストに歌わせており、「ボタンが一つ」では子供に歌わせている。

このアレンジ自体はシングル「ラメのパンタロン」に収録されている「頭炭酸レディ」でも使われた手法で、恐らくここでの経験から今作にも持ち込まれたと考えられる。これによって曲の世界観がより深く感じられるし、どれも感情が出ない平坦な歌唱になっており、それによって妙な切なさがあって歌詞とのギャップも併せて独特な印象を受ける。

「しびれ」でも言えることだが、曲の完成度を深めるためにバンドサウンドどころかボーカルすらもこだわらなくなったことで更に表現の幅が広がったように感じる。

歌ものが増え、サウンドや歌詞も耽美的になったことでとても無垢で、ノスタルジーを感じる作風だが、同時に死の匂いも強く感じさせられてどの曲もどことなく切なさを帯びているようにも感じる。

これまでのアルバムでは毎回あった「ボーンズ」や「待ち人」などといった歌ものを、最大限に世界観に寄せていったらこうなるんだろうというのを想像できる。このようなアレンジをして十分に様になるのも坂本さんのキャッチーなメロディセンス故であろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?