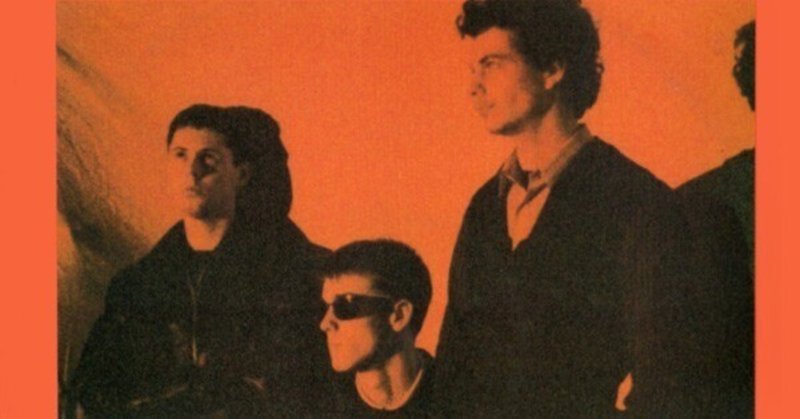

サイケアルバム探訪 Spacemen 3/Sound Of Confusion

アルバムについて

サイケロックの定義として、60年代後半に流行したドラッグ体験などを表現したロックか、その時期に活動していたバンドを指すことが多い。

なので、以降に登場した音楽性やサウンドにサイケデリックの影響がある音楽やバンドは総じて「ネオ・サイケデリア」というまた別の区分にされることが多い。ただ年代で分けただけかと言われると、60年代とそれ以降では録音やサウンドメイク、新たな技術が登場しているため60’sのサイケとネオサイケは聴き比べるとかなりサウンド面で違いがみられる。

今回取り上げるアルバムはSpacemen 3という80年代に活動していたバンドが1986年に発売したデビューアルバム「Sound Of Confusion」である。

先ほどの説明から区分するとこのバンドはネオサイケにあたる世代だが、今作で聴ける音は60’sのサイケと言われても何ら違和感がない極めて原始的なガレージサイケが展開される。

曲ごとの感想

M1 Losing Touch With My Mind

私がネオサイケで想像するのは複雑な構成や幻想的なサウンドなどだが、1曲目から流れ出す強烈に歪んだギターの音には明らかにそれとは正反対のサウンドである。

かなりシンプルな構成の曲で、コードの進行もずっと一定。そのフレーズの連続とギターの音の洪水が不思議と聴いていると包み込まれていくような気持ちよさを感じる。歪みこそ抑えれば完全に60’sのサイケそのものといえるある意味ミニマルな曲である。

M2 Hey Man

スローなテンポの曲で、より気だるげで酩酊感の強い曲。

ゴスペルソングの「Amen」のメロディや、Bukka Whiteというブルースのギタリストの「Fixin' To Die Blues」の歌詞を引用した内容らしいが、どちらも原曲を知らない為あまりピンとこない。

「Amen」とも聞こえる歌詞が、何やらスピリチュアルな怪しげな雰囲気も醸し出している。

M3 Rollercoaster

サイケロックの先駆者であるバンドの13th Floor Elevatorのカバー。原曲のあのサイケらしい怪しげなリフはそのままに、今作らしい轟音のギターの洪水で塗りつぶしたかのようなカバー。

アジアンな雰囲気漂う原曲版も良いが、こっちもこっちで素晴らしいカバーだ。

M4 Mary Anne

前曲から音が繋がっている。

60年代に活動していた「Juicy Lucy」というバンドの曲のカバーで、今作の中ではあまり歪みがきつくないアレンジで聴きやすい部類に入る。

M5 Little Doll

ストゥージズのカバー。

リフで原曲の面影をかろうじてつかみ取れるが、より歪ませたサウンドでよりスローになって、元よりもサイケ感が増している。

思えば今作とこの曲の原曲が収録されているストゥージズの1stも、歪みが強いギターとシンプルな構成と演奏という点で共通点がある。

M6 2:35

今作の中では短めの演奏時間なので、比較的聴きやすい方か。

重々しいギターリフがハードでかっこいい。だんだんとフィードバックのノイズが重ねられて混沌としていくのもサイケ的すぎて良い。

M7 O.D. Catastophe

本編ラストとなる曲。これまでの曲も極めて単純なコード進行だったが、この曲はなんとコードが一個しか使われていない。

ここまでギターの轟音をずっと聞き続けていたこともあって、もはや感覚は麻痺している状態に近い。ガレージサイケ版ドローン音楽とも言えるラストにして最もアルバムの中で危険な曲だろう。

ボーナストラック

Bonus:M8 Walkin' With Jesus

ここからは1994年にCDで再発された際にボーナストラックとして収録されたもので、この曲はアルバムに近い時期に発売されたシングル。

こちらもAとDの2つのコードしか使わないシンプルな曲で、抑揚もなくひたすら突っ走るような構成は聴いているとなんだか気の遠くなるほど長く感じる恐ろしい曲。時折入るファズが60’s風味に溢れている。

Bonus:M9 Rollercoaster (Full Length Version)

アルバム本編にも登場していたが、こちらはシングル「Walkin' With Jesus」に収録された長尺バージョンでなんと17分もある。

気も遠のくような長さの中で、轟音に身を委ねるしかない絶望と気持ちよさを同時に味わえる。

後半からはコードもずっと変わらなくなりドローン音楽と化すので、洗脳されているような気分になっていく。途中なんてもはや原曲を思い出せなくなるくらい迷子になってしまう。

Bonus:M10 Feel So Good

前曲で人々の歓声のSEが聞こえたと思えば、繋がるようにしてこの曲に映る。数十分もの間ギターの轟音に溺れて、とうとう向こう側の世界に行ってしまったかのような感覚である。

今作の中では珍しくギターのアルペジオを中心とした優しいサウンドの曲で、神々しさすら感じるコーラスも特徴。

Bonus:M11 2:35 (demo)

本編収録曲のデモバージョン。あまり違いが無いように感じたので割愛。

まとめ

タイトルの意味が「混乱の音」というのを指す通りの内容。

冒頭では60’sのサイケを更に歪ませたような内容と簡単に伝えたが、注意を凝らして聴くと、実は60’sのサイケよりも更に諸々をそぎ落としたかなりミニマルで原始的な内容であり、単純な演奏ながら当時なりの音楽的なアップデートが盛り込まれていたことに気づいた。

ギターはひたすら爆音をかき鳴らし、リズム隊は単調なフレーズをループするかの如く演奏し、覇気のないボーカルがギターの轟音の向こうからうっすらと聞こえるという音作りは、後のシューゲイザーの作風に通じるものがある。

一方で、ミニマルな構成にしすぎたゆえか、流しで聴いているとふとした時曲の区別がつかなくなるときもあるのがやや難点。

非常にシンプルなコード進行の連続、ひどいときはコードを一つしか使わないというかなりシンプルな曲とギターの轟音が連続するため、一聴すると徐々に頭が思考停止していくような、ゲシュタルト崩壊を起こしてしまいそうな感覚に陥る。

下手したら脳が麻痺して、本当に向こう側に行けてしまいそうなレベルで、どんなサイケよりも特に危険性を感じるアルバムだ。(これは誉め言葉)

実際にこの時期のライブなんて聞きに行ったら、鼓膜がいくつあっても足りなかっただろう…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?