<昔のレコーディング雑記>その2

80年代初期、デジタル化し始める直前、レコーディングスタジオでは様々な日常が繰り広げられていた。そんな時代のエピソードをいくつかご紹介。

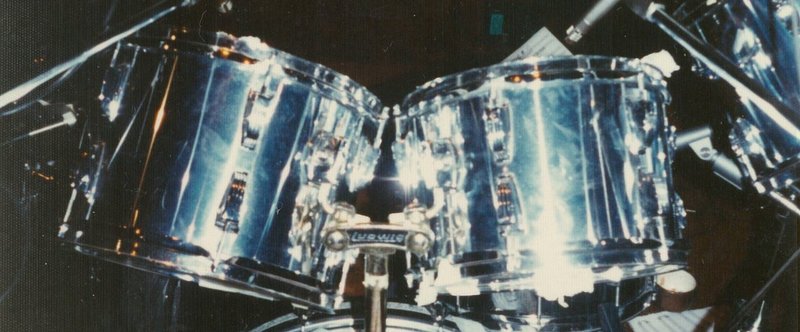

*トップ写真はJeff Porcaroのドラムセット。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

その頃、レコードの売り上げは右肩上がりで、さらに映画やTV番組用やCM音楽など音源の需要は爆発的に増えていた。

それだけレコーディング数も多かったわけで、各メディアや音楽出版社、もちろんレコードメーカーの最新スタジオも東京中心部のあちこちに出来初めていた。

<ある日のリズム録り>

REC開始時間の30分くらい前にはドラムがボーヤと共に到着する。

ドラマーも一緒の事が多い。ボーヤが楽器を車から出してスタジオのブースへ運び、セッティングする。

その間ドラマーは大抵早く来ているエンジニアと世間話しつつコーヒーなど飲んでいる。

「ふー今日3本あって、ココが2本目なんだけど次が○○○スタジオで5時には出なきゃ間に合わないかな-」

などとさりげなく売れっ子ぶりをアピールする。

エンジニアも「あーそうなんだ、でも今日○○君(アレンジャー)だから速攻で終わるよ-」とか話している。

当時人気のスタジオプレイヤーは、一日数本のスタジオ仕事は珍しくなかった。

午後は良いミュージシャンをほとんど押さえられないので、CM音楽のRECは午前10時スタートなんてのも多かった。

アレンジャーが譜面持って登場し、アシスタントたちは即座にコピーに走る。

メンバーも続々スタジオ入り。

大抵顔見知りで気心も知れているので、バカ話が始まる。

ベーシスト「あれ?昨日も一緒だっけ?」

ドラマー「そうだっけ?あ、やたらチョッパー多くてやりづらかったから、そうかも笑」

ベーシスト「じゃ、違うな笑」

*写真は1980年LA。とあるスタジオでのDavid Hungate、REC中。死ぬほど良かった笑。

時間になっても来ないケースが多いのはギターとパ-カッション。セッティング一番大変なのに・・。

(あ、これはあくまでも個人的な印象です。もちろん遅刻しない方がほとんどです)

いつの間にか来ていたディレクターがアレンジャーに聞く。

「アレンジどんな感じ?」(なんだよ、その質問。笑)

「あー、まあ良い感じです」(そんな質問だと、そんな答え)

そんな感じでスタジオが始まる。

リズム録りはたいてい4リズム(Dr、Bass、G、Piano)だが、同時ににパーカッションとかAGとか、スタジオのブース数が余裕あれば出来るだけ「せーの」でやっていた。

これにVo(歌謡曲ものだと仮歌シンガー)入るとミュージシャンが6,7人集まる。

みんな、認め合っていたし、グルーヴも判っていて、マジックが起きるのを楽しみにしていて、仲も良かった。

たまにソリの合わないプレイヤー同士も居たけどね。

*写真は1980年LA。とあるスタジオでのレコーディング風景。ドラマーはJeff Porcaro。

通常の(いわゆる)アーティスト物のレコーディングは、ワンセッション2曲のリズム録りというのが一番多かった。

リズム録って直しの時間入れて4時間程度の押さえ。

インペグ屋(ミュージシャンやスタジオ押さえのコーディネーター)が現金持って、終了と共に各ミュージシャンに当日払いをする。

ギャラのランク付けは80年代に始まったが、売れっ子は普通に一月300万位稼いでいた。まあ当時は使う暇も無かったようだが。

年間数百曲のレコーディングに参加していれば、何をやったかなんて、なかなか覚えられない。

ミュージシャンと喫茶店でコーヒー飲んでるとき、有線放送から流れてきたヒット曲聴いて、「あれ?これオレが叩いてるなー、へーこんなになったんだー笑」なんて話も、ざらだった。

打ち込みやプリプロなど無かった時代。

始まるまでは大変だが、スタジオマジック溢れるリズム録りが終わると、曲の全容が無から生まれて見えてくる。

プロフェッショナル同士が集まり、技術と感性とプライドを持って音楽をスタジオでクリエイトする。

今思えば、それは本当に得難い、素晴らしい時間であった。

<レンタル屋からの楽器>

ドラムやパーカッションは自前の調整済みの楽器を持ち込む事がほとんど。

もちろん、調子のいい数セットを常時用意している。

ギターやベースの人は自分で弾くギターそのもの(いわゆるサオ)やエフェクター類は持ち込むが、アンプはツアーに行きっぱなしが多い。

長くて、でかいツアーの最中にレコーディングで呼ばれた場合、アンプなどを機材レンタル屋さんから借りるケースが多い。

その際も指定で、○○(レンタル屋)のフェンダーツインリヴァーヴ(ギターアンプの機種名)の何番、もし空いてなかったら○○(別のレンタル屋)の何番とか細かく指示される。

*写真はDavid Hungateがレコーディングで使用したベースアンプ。

アレンジャーがキーボーディストの場合、鳴りの良いグランドピアノが置いてある○○スタジオの1stでと、スタジオまで決める場合もある。

同時にフェンダーのローズピアノ(スーツケース)やハモンドオルガン+レスリースピーカー(たまにホーナーのクラビネットも)もレンタルで、これも楽器屋と個別番号が指定される。

ハモンドやローズはスタジオにあるだけで存在感を持ち、その代え難いサウンドが大好きだった。

*写真はDavid Fosterの使用したローズピアノ。

ハモンドB-3などその大きさや音色変更のドローヴァー、レスリーの回転数スイッチを操作する故の独特の体を張った演奏スタイルがあり、キーボードプレイヤーはキース・エマーソンに負けじといつも楽器と格闘していた。

グリッサンドで指から出血など日常茶飯事。

こんな場面はシンセサイザーが台頭し始めても、しばらく続いていたが、打ち込み物が増えていき徐々に少なくなっていき、寂しい思いを感じた。

何種類かの判りやすい大物楽器を運び、セッティングするレンタル楽器屋は徐々に廃れ、代わりに最新電子楽器・機器の導入競争が始まり、ブースでは無く、コントロールルームに無機質なシンセが並ぶ時代と化して行ったのだ。

<クラシックな方々>

個人的には弦のダビングが一番好きだった。

当時、日本にも様々なストリングスチームがあり、楽曲によってアレンジャーの好みとスケジュールで各チームが呼ばれていた。

日程が決まってインペグ屋通して発注すると、チームリーダーがその時空いている音大出(現役学生も)の人たちを集めるのだが、驚くほどの美人がいたりしてそれも楽しみだった。(絶対、声とか掛けません笑)

6,4,2,2の編成が多かったが、たまに8,6,4,4,2などという大編成でレコーディングするときもあり、もちろん対応出来るスタジオは限られていたが、ロックサウンドに生の弦楽が入るのにはとても興奮した。

クラシック上がりのアレンジャーがたまにスタジオ内で指揮を取ろうとするのだが、弦チームのリーダーから「あー、そんな棒振られると判らなくなるので、居なくて良いです」とか言われて、すごすごと副調に引き上げてたらしい笑。

弦のアレンジは大変で、もちろんセンスと知識が問われる訳で、アレンジャーは大抵徹夜で書き上げていた。

で、アレンジャーがスコアを朝8時頃、写譜屋にFAXして、当日13時REC開始の前までに、各パート毎に人数分写譜したのを持って来る。

しかし、時間が無い中で写譜ミスも多かった。

REC始まって一発目、ダビング箇所が終わってテープが止まると、スタジオ内がざわついている。

美人のヴァイオリニストが隣の子の譜面を見比べ始める。

弦のリーダーが「○○君、これだと音当たってるよ」。

アレンジャーが慌ててスタジオに飛び込み、クラシック専門用語が飛び交って譜面のチェックが始まる。

ああ、また写譜ミスかと、エンジニアはコーヒーを入れに、スタジオを出て行く。

<スライダック(電圧調整トランス)が燃える>

ハモンドオルガン(B-3)とレスリースピーカーでダビング時。

アメリカの楽器は適正電圧が200(220)Vなので、日本の基準電圧100Vでは稼働しない事が多い。

当時はまだ200V対応のスタジオが少なかったので、スライダック(木枠の中にコイル巻いたトランスを収納)を使って電圧を上げ、楽器を鳴らす訳だ。

ある日オルガンソロの真っ最中、ミュージシャンが「なんか臭い」と言いだしさらに「目が痛い」と。

副調からはスライダックを置いてある位置が見えにくかったので、誰も気づかず、ミュージシャンが「あ!あそこで燃えてる」と大騒ぎ。

多分演奏中に余分な電圧負荷が掛かり、スライダックの可燃部に火が点いたようだ。

エンジニアが「おい水!」「消火器!」とアシスタントに怒鳴り、あわてて飛び出そうとしたその時、ハモンド一式持ってきた楽器屋くんが「待って!」と悲痛な叫び。

楽器の移動時にかける毛布を持ってスタジオに飛び込み大元の電源抜いて、(アシスタントはその寸前に卓のミュートを入れる!)煙が出ているスライダックに毛布をかぶせ、見事に消火。

そりゃ水掛けられちゃ、機材は一巻の終わりだ。

しかし楽器屋くん15分くらいで「直りました-。もう大丈夫です」と。

録音も無事終わり事なきを得たが、ありゃ相当慣れてるなー笑。

<スタジオアシスタントの出来不出来>

*写真はLAのスタジオにあった手作りのチャンネルセレクター、かな?笑

REC時にはパンチイン、パンチアウトという作業がよくある。

曲の中で直したい部分だけを「上書き」して録音する事で、基本はそのトラックの無音の部分から録音をスタートし、また無音の部分で録音を終了する事。その間は新しい音源が録音されているわけだ。

デジタルマルチレコーダーになってからは本当に楽になったが、アナログマルチの時代は熟練の技を必要とした。

基本はスタジオのアシスタント君が行うのだが、録音開始や解除の場所を間違えるとOKテイクの音源を失う事になるので、かなりの緊張を伴う。

アシ君はもちろん譜面の行き方を理解してなければいけないし、曲を把握してなければならない訳だ。

たまにミスるのがチャンネル(トラック)の選択とか、1コーラス目と2コーラス目を間違える事。これは痛い。

あとは例えばギターソロダビングの最中に、「始まって4小節目の頭からインして、8小節目のウラで抜いて」などと言われる場合。

*写真はJay Graydonがギターソロに使用したフェンダーアンプ。

音楽をよく判ってないアシ君だと「そこはウラじゃなくてアタマだ!」とブ-スから罵声が飛んでくる。

しかし伝説にもなるアシスタントはさすがに違う。

音が繋がっているのに「あ、同じ様に弾いてて下さい」とか言って全く違和感なく、いつの間にかパンチインアウトをやってのけたりする。

あとベテランエンジニアが「○○君、あれ」と言っただけでリヴァーヴだのパッチの設定だのを要望通り変えちゃう人も多かったな。

作業工程を熟知しているので次やる事を、言われる前に準備している。

レコーディングに煮詰まって、ちょっと飯でも食って気分変えようとする時、アレンジャーが「腹減ったな、ご飯頼もう」と言った瞬間に、出前のメニューが出てくるとか当たり前。

同時に「あ、今日は○○軒お休みです」などと言いつつ、お茶を淹れる準備を始める。

そりゃアシスタントの指名もされるわけだ。

次回その3に続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?