Return to Sender vol.10 | maisema

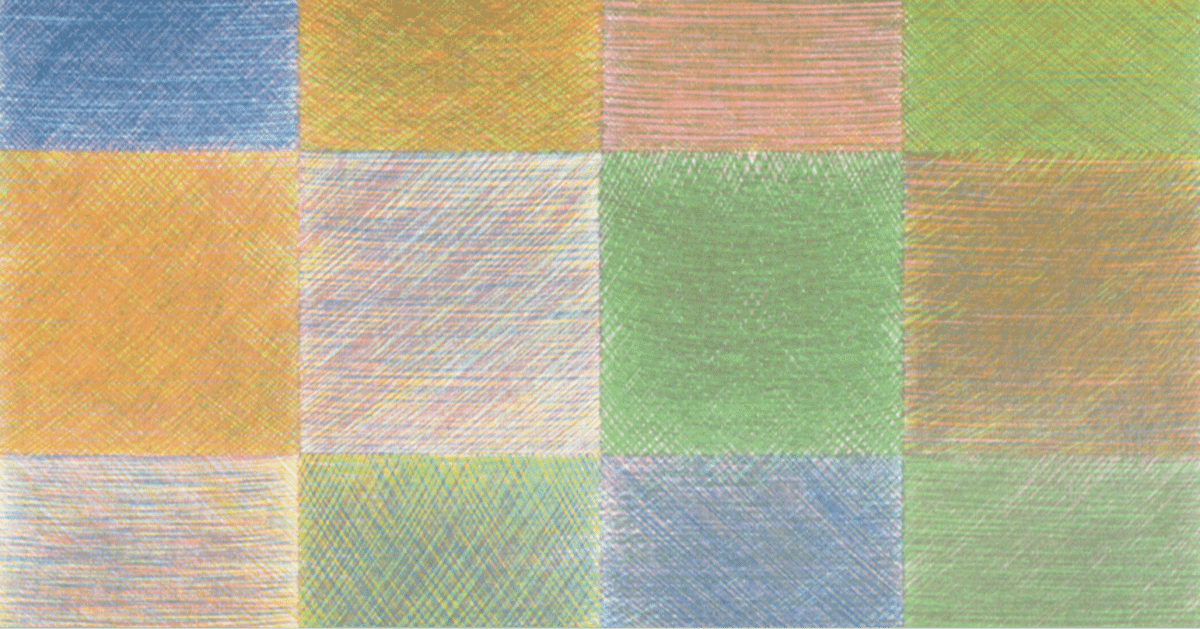

マリメッコ社で石本藤雄さんが手がけたファブリック「マイセマ(風景)」。

重なり合うクレヨンの線から生まれる世界は、多数の色展開がなされ、多くの人に愛されてきたシリーズです。

エディターのミズモトアキラさんが、このクレヨンタッチの表現が生まれた時代背景を、当時の懐かしいファンシーグッズやレコードジャケットなどから繙きます。当時の流行や空気感を知ると、マイセマの風景が今までとは違って見えてくるかもしれません。Mustakivi・黒川による解説では、マイセマ以外のクレヨンタッチのデザインや新しいデザインも紹介していますので、お楽しみに。

誰もが手にしたことがあるクレヨン。身近な道具で多彩な世界が表現できることを石本藤雄さんは教えてくれています。その表現からインスピレーションを受けて生まれた二人の文章をどうぞ。

Maisema

Text by Akira Mizumoto

おなじみ『石本藤雄 布と陶』(PIE BOOKS)の〈Maisema〉を紹介するページに、こんな解説文が添えられている。

"Maisema(マイセマ)がデザインされた1980年台、テキスタイル業界では、クレヨンタッチが流行っていたという。"

「流行っていたという」なんてボカさずとも、80年代初頭は"クレヨンタッチ"が大流行していて、その頃、ちょうど小学生だったぼくも、文字どおりクレヨンタッチやパステルカラーにまみれて暮らしていた。

ノートや鉛筆や消しゴムを買っていた近所の文房具屋が、ある日、突然《ファンシーショップ》と名乗って、こんな外観 *1 に変貌し、パステルカラーの文具やキラキラ光るラメ入りのシール、テカテカしたビニール製のかばん、苺模様のついた靴下、カラフルなプラスティック製のコップやトレイ、甘ったるい匂いのするリップクリームなどを販売し始めた。

*1 写真は兵庫県につい最近まで現存していたファンシーショップ。

ぼくには3つ下に妹(1972年生まれ)がいる。当時、彼女のような女の子たちは、おしなべてファンシーショップやサンリオのとりこだった。

1974年に誕生したサンリオ初期の人気キャラクター、ハローキティやパティ&ジミーは、くっきりした黒い線で輪郭が描かれ、濃い赤、青、黄色で面が塗られている。それに対し、翌年に登場したキキララ(リトルツインスターズ)は、輪郭線が淡いグレイやゴールドのような色になり、髪の毛や服の塗色も水色やピンクのようなパステルカラーが使われている。

1979年に発売されたタキシードサムにいたっては、描線はフリーハンドが活かされており、ところどころ途切れてさえいる。塗色にはキキララと同じ水色やピンク系の色が使われているけれど、ややくすんだ色なのがおわかりだろうか。 *2

*2 商品によっては鮮やかな水色も使われている。

しかし、ここで強調しておきたいのは、クレヨンタッチやパステルカラーはけっして小さな女の子だけのものじゃなかった、ということだ。男の子も、いや、大人だってその頃はクレヨンタッチやパステルカラーが大好きだったのだ。

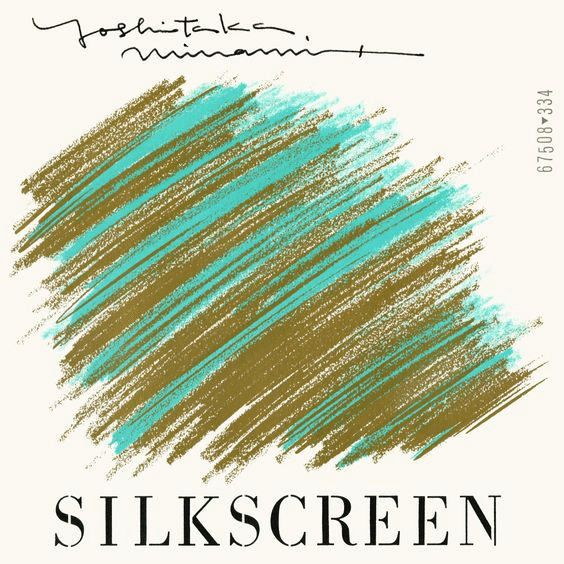

たとえば、大ヒット曲「スローなブギにしてくれ」が収録されている南佳孝のアルバム『シルクスクリーン』(1981年)。ジャケットのデザインはCBSソニーのハウスデザイナーだった田島照久の作品だ。ゴールドとペパーミントグリーンのクレヨンで描かれた線だけの表現がメインビジュアルになっている。

田島の代表作のひとつが1978年の矢沢永吉のアルバム『ゴールドラッシュ』であり、22面体で有名なサンタナ『ロータス』(1974年)をアート・ディレクターの横尾忠則と共に作り上げたのも彼だ。こんな作品を手掛けていた人が、80年代に入るやいなや、ササッとクレヨンで描いたイラストを使って、レコードジャケットを作り始めたのである。

参考までにこれは「スローなブギにしてくれ」のシングル盤のジャケット。「スローな〜」は片岡義男の小説が1975年に発表した青春小説が原作で、70年代にポルノ作品を数多く手掛けていた藤田敏八が監督を務めた。その映画のサントラとしてリリースされたシングルのジャケットはヒロインを演じた、浅野温子さんのポートレートを使った、どことなくウェットでエロティックなムードが漂っている。しかし、南自身のアルバム『シルクスクリーン』は、現在でいう〈シティポップ〉のはしりの作品である。このニュアンスの違いこそがあの時代の変化、そのスピード感そのものだ。

当時の人気ナンバーワン男性アイドルトリオ「シブがき隊」に対抗(?)して、YMOが1983年のシングル『君に、胸キュン。』、アルバム『浮気なぼくら』のジャケットで着たのがパステルカラーのモヘアセーターだった。

ちなみに『浮気なぼくら』のひとつ前の作品(『テクノデリック』1981年)がこれだ。70年代のプログレッシヴ・ロックやハードロックの重厚長大さ、あるいはニューウェイヴやパンクロック的な前衛や過激な表現から、クレヨンタッチやパステルカラーに象徴される軽やかさ、キュートさといったものが、80年代に入ると時代の持つカラーとして訴求されるようになった。しかもそれは日本だけの現象ではなく、石本さんがMaisemaというイメージを立ち上げるきっかけにもなったはずだ。

ぼくが初めて『美術手帖』を買ったのもまさにこの頃だった。記念すべき創刊500号目だ。13歳のぼくの財力で950円の雑誌はなかなか思い切った買い物だったが、発売日の7月1日はちょうどぼくの誕生日だったので、少しだけ財布に余裕があったのだろう。

当時のぼくはポップ・アートに強く惹かれていて、とりわけデヴィッド・ホックニーの作品が大好きだった。と言っても、ときおり雑誌などに掲載される図版程度の知識しかなかったのであるが。もっとたくさんホックニーの作品を見たくても、東京や大阪のような大都市に住んでいれば、洋書に触れることもできたが、地方で暮らす中学一年生の男子が気軽に手に取れる作品集は、その頃、まだ一般書店では出回ってなかった。

実際、このあと紹介する記事にも出てくるが、都会に住むヒップな日本人の間でも、すでにホックニーの名前は知れ渡っており、作品集&バイオグラフィ『DAVID HOCKNEY BY DAVID HOCKNEY』(1976年)は彼ら必携の本だった。繰り返すが、ぼくの街でそんな本を見つけるなんて不可能だ。「ホックニーだけでなく、ウォーホルの作品集もついてくると思えば、950円は充分に安い」と、坊主頭の中学生は店先で考え、ずっしり重いその雑誌(昔の美術手帖は信じられないくらい重い)をレジまで運んだ。

ホックニーについての知識の基本部分は、この美術手帖がほとんどすべてと言ってもよく(『DAVID HOCKNEY BY DAVID HOCKNEY』は1984年に『ホックニーが語るホックニー』という書名でパルコ出版から邦訳出版され、それは大学入学後に購入した)、特に「ブラッドフォードのブロンド・ボーイ」というコラム記事は何度も繰り返し読んだ。

この文章を書いたのは───そう、あの大竹伸朗さんだ。1977年、ホックニー本人と知己を得た大竹さんは、毎週のように彼のアトリエに遊びに行ったという。美術評論家や批評家たちがどれほど真摯に作品を見つめても書けないような、等身大の彼(風邪を引いて寝込むホックニー、カメラとタバコ片手に近所を散歩するホックニー、ゲイ向けのディスコでサイン攻めに会うホックニー、実母ローラとの交流も微笑ましい)の姿が、大竹さんの撮った写真と共に、ざっくばらんな文体で描かれている。もちろんこの記事を読んだとき、まだ大竹さんの絵は一枚も見たことがなかった。

最初にぼくが好きになった作品は、かの有名な「とても大きな水しぶき(A Bigger Splash)」や「スプリンクラー(Lawn Sprinkler)」、あるいはポラロイド写真をタイル状に貼った『Cameraworks』シリーズといった、ホックニーの代表作だったけれど、美術手帖にはクレヨンで描かれたスケッチが数多く掲載されていた。中には70年代前半に京都や松島など、日本を訪れた際に描いた絵も載っていた。

地方都市に住む中学生にしてみれば、ホックニーがモチーフにしたような、青々とした芝生の庭がある瀟洒な邸宅や、飛び込み台付きのプールのある風景も身近になければ *3 、キャンバスもアクリル絵の具もポラロイドカメラさえ高嶺の花だった。しかし、スケッチブックとクレヨンなら自分の部屋にだってある。しかも、テレビや雑誌でさんざん目にしているありふれた日本の風景を素材にしても、良工は材を択ばずというか、センスとテクニック次第でこんな素敵な絵になってしまうということに、あらためてぼくは強い衝撃を受けた。

*3 と言いつつ、この美術手帖を買ったちょうど翌年、1983年8月にぼくは松山市と姉妹都市になったばかりのカリフォルニア州サクラメントに、留学生として派遣され、ひと月ほど現地に滞在。ホックニーが描いた西海岸の光をじかに見ることが出来た。マイケル・ジャクソンが『スリラー』をリリースし、シングルカットされた曲がMTVを席巻してた頃で、ホームステイ先の子どもたちは床に敷いたダンボールの上で、ハービー・ハンコックの「ロックイット」を流しながら、背中でスピンしてみせてくれた。

この美術手帖には横尾忠則さんと浅葉克己さんのホックニーに関する対談(これも買ってから今までに50回は読んだ)も掲載されていて、そのなかで横尾さんはこんな発言をしている。

"やっぱり太平洋の向こうにあるカリフォルニアというのは、日本人にとって一つの幻想としての楽園のような気がするんです。そういう意味ではホックニーはもう一つ別のリアリティを描いているような気がするんです。われわれが直接触れることのできるリアリティじゃなくて、幻想としてのリアリティというのか"

クレヨンで描くと、線と面の境界が非常に曖昧になる。また、パステルカラーを塗り重ねられて出現するのは、自然界に存在しえない人工的な色の世界だ。石本さんがクレヨンで重ね描きした色鮮やかなパターンに、あえて《風景》と名付けたのも、つまり人間の目では正確に捉えられない《幻想としてのリアリティの風景》───まさにその妙を狙ったのではないだろうか。

蛇足ながらもうひとつ付け加えると、パステルカラーやクレヨンタッチがもてはやされた時代はあっという間に過ぎ去って、そのあとにやってきたのはコム・デ・ギャルソンやヨウジ・ヤマモトがデザインした黒一色の衣服/消費のすべてがメディアによってカタログ化された社会/過剰に装飾的で、やたら重厚なポストモダン建築が林立するバブル経済という新たな《風景》だった。いまにして思えば、それもまた《幻想としてのリアリティの風景》の別バリエーションに過ぎなかったし、その行く末もみなさんごぞんじのとおりである。

あとがき:

Text by Eisaku Kurokawa (Mustakivi)

ミズモトさんとの連載企画・第10弾のテーマに挙げさせてもらったのは、石本藤雄さんによって1982年にデザインされ、マリメッコ社から1983年にリリースされた《マイセマ》(Maisema/風景)だった。

今回石本さんに見せて貰った発売当時のカタログからは、12種のカラーバリエーションが確認できた。以後、リバイバルされた際に新色がリリースされ16種ほどは存在する。

1982年当時、「クレヨンタッチ」をテーマとしたコレクションを考えていた中で、まず生まれたのが《マイセマ》だった。リピートを構成する横に4マス、縦に3マス、計12マスの柄(エレメント)は、それぞれが3~4種の版(ミニ・エレメント)の重なりで構成されている。(つまり、エレメントの中に、ミニ・エレメントがそれぞれ3~4種重なってマイセマのデザインは構成されている。12 x 3~4種=計46種ほどのミニ・エレメントが石本さんによって描かれ、その組み合わせがマイセマ)

ミニ・エレメントは原寸(35x35cm)で描かれ、それぞれを重ねて版を作る際には自分で製版所に行き組み合わせる作業をしていたとも伺った。

この絶妙な重なりが、ひとつの抽象的な「景色」を布上に創り出しているという感覚でデザインを眺めると、より一層石本さんの類まれな才能を感じるし、クレヨンタッチという「技法」を、独自のスタイルに昇華させている名作だと本当に思う。

皆川明さんが2010年に残されたコメントも印象的だった。

石本藤雄さんのデザインに出会ったのはまだ私がファッションを志し始めた19歳の頃でした。

その後間もなくフィンランドや北欧などを旅した際にマリメッコの店を訪れ石本さんのデザインに直接触れたとき、まだテキスタイルデザインというものを強く意識していなかった私に大きな感動が湧いてきたのを26年も過ぎた今でも鮮明に憶えています。石本さんの代表的な柄のひとつでもあるマイセマは色彩というものの素晴らしさや可能性についてを感動と共に私に伝えてくれました。配色ごとに全く違う印象を持つ柄の奥行と手から放たれていく勢いのある線の重なりは見るごとに引き込まれ、風や光の風景を感じさせてくるデザインに気持ちが高揚したのです。

皆川 明(minä perhonen) (Spiral Paper no.131より)

今回のインタビューでは、新たな発見は他にも沢山あった。その一つは、《マイセマ》とはデザインの名前でもあり、また1983年のコレクション全体の名前でもあったということ。Maisema Collection(フィンランド語ではMaisema Kokoelma)と名づけられたコレクションの中には、計10種の「自然の現象をタイトルに付けたテキスタイル」が発表されていた。石本さんに日本語訳を伺い、まとめてみたのが以下の10種。

《マイセマ》を含めクレヨンタッチで描かれているデザインは8種確認できた。(それぞれのカタログの写真もなんともカッコ良すぎる)

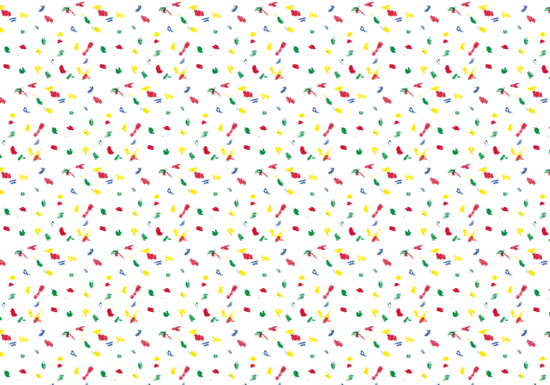

ちょうど、Mustakiviの新たな包装紙やグッズも「クレヨンタッチ」で石本さんがデザインされているので、《マイセマ》をデザインされて39年後に故郷で描いた、新たな「風景」コレクションの一つとなればと思う。ちなみに、タイトルは「よろこび」。

以上、今月も最後までお読みいただきありがとうございました。

代表作のひとつと言える「マイセマ」。今回のミズモトさん&黒川の文章を読んだ後では、少し見え方が違ってくるのではないかと思います。人それぞれの現在、過去、未来の「風景」を重ね、愉しめるものの力。今後も「Return to Sender」では、石本藤雄さんのファブリックデザインをきっかけとして、偶然繋がる“ストーリー”や、今だから本人に聞ける“物語”を発信していければと思います。来月もお楽しみに。

ミズモトさん、来月も宜しくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?