#今日の映画 『戦国自衛隊』(1979)

――歴史は俺たちに何をさせようとしているのか――

#今日の映画 は『戦国自衛隊』(1979日139)です。近代兵器で武装した21人の自衛隊員が訓練中に補給地ごと戦国時代にタイムスリップしてしまう映画です。もっと軽めの娯楽映画を期待していたら、様々な方面で容赦のない、重めな本格戦争アクション映画でした。面白かったです。とても昭和を感じました。

「伊庭三尉、金星の位置が違いますよ」

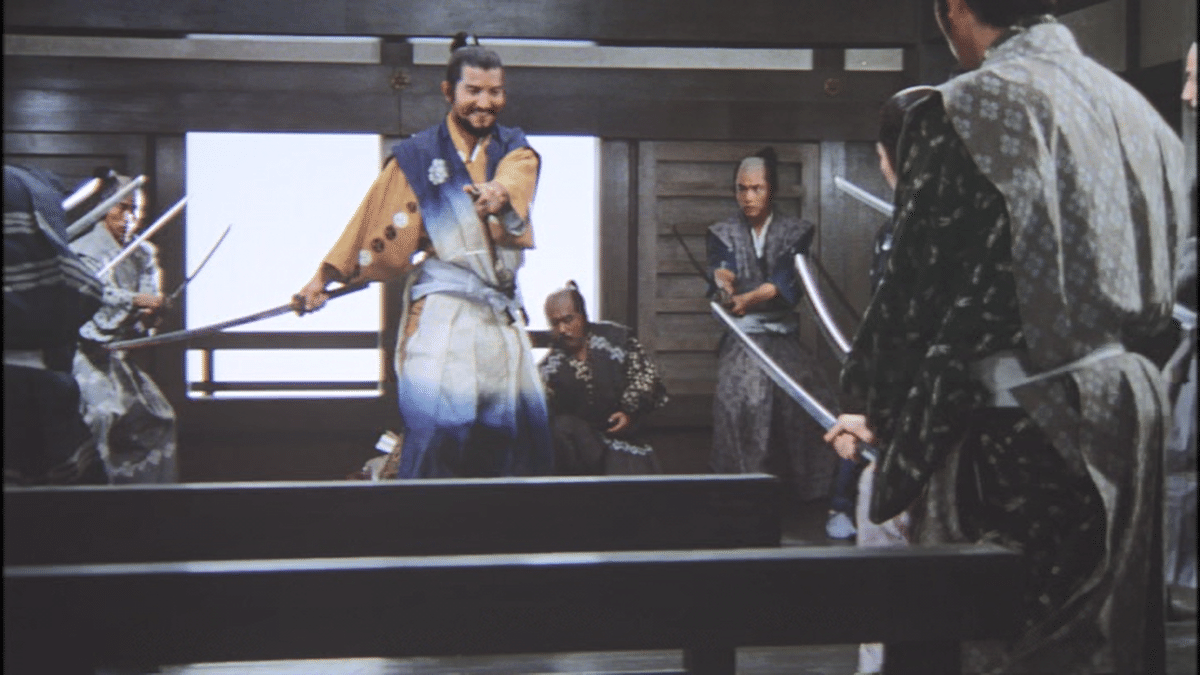

この映画は、チャンバラとSF、近代兵器がいっぺんに見れるオトクな一本となっています。

世界観はタイムスリップ物ですが、登場人物たちの昭和と、この戦国時代にあまり直接的な関係があるような描写はなく、どちらかというといわゆる異世界転生ものに近いと感じました。しかし、近代兵器が戦国武士に無双するありがちな俺TUEEEE話ではなく、あくまで昭和を生きた男たちと、戦国武士、人間と人間のぶつかり合いを描いた映画でした。

そのため、本当に人間の生と死を描くことに関しては様々な方面で容赦がなく、現代日本ではまず映画化できないような一作です。

私はこのぐらいの泥臭さが好みです。

全体的には良くも悪くもディテールが荒めで、アクションに全振りな印象がありました。しかし原作がそもそも大作なので、それを二時間で映像化は難しく、この舵の切り方はかえってインパクトが強くて良かったかもしれないですね。欲を言えばもっと各キャラクターを掘り下げてほしかったけど、もしも完全に映像化するとしたら、それこそ大河レベルの内容になりうると感じました。

その点『少林サッカー』(2001)は本来だと11人の選手と監督、ヒロインで12人を描かないといけないところを、選手は主人公とその5兄弟に絞る(残りは途中参加のモブにする)ことで、それぞれのキャラを立たせることに成功している当たりかなり脚本が巧みですよね。

主人公の一人であり、自衛隊員のリーダーである伊庭三佐、頑固者で目的のためには手段は選ばない野心家というザ・昭和のオヤジなのですが、射撃や近接格闘は勿論、乗馬も弓も居合も槍も、現役の戦国武将と互角に渡り合えるとか万能人ですよね。

この三佐が船上の敵に立ち向かう際に、あえてロープにぶら下がることでヘリを守りつつ自分が囮になる場面で、「(ヘリの)高度を下げるなよ」と言いながら隊員に心配をかけぬようにニッと笑って降りていくところがかっこよすぎてシビレましたね、、こんな上司の元で働きたいです。

あと、山の中で限界になった菊池と西沢が残った最後の1本の煙草を分け合うシーン、今となってはベッタベタだけど、このカッコ良さの為ならば喫煙者になるのもやぶさかでないですよね。こういう「一本の煙草を最後に2人で分け合う」というシチュ、今となってはあまり珍しくないけど、何が元ネタなんですかね、、?

この映画にはヒロインというヒロインは存在しないんですけど、唯一のヒロインっぽい人物は三村一等陸士といい感じだった”みわ”ですよね。セリフは一切なく、その鋭い眼光と表情のみで役を演じきった彼女(耳が不自由という設定だったらしい?)ですが、全編を通して唯一、武将側にも自衛官側にも着くことなく(もちろん恋仲にあったにしろ)フラットな視座にある物言わぬ傍観者としてのポジションは、このやや要素の多すぎるストーリーにおいての、我々視聴者の依り代としてかなり重要な役だったと思いました。こういう役って時々あるよね。

全体的にむさくるしげなこの映画なんですけど、伊庭三佐と景虎のもはやすがすがしいさわやかな青春とも見れるような漢の友情も良かったですよね。やっとお互い最良の理解者に出会えたような感じだったし、だからこその業の深さもある。

最後に本筋とは関係ないけど、カメオ出演の「子供のような武士」役の薬師丸ひろ子がバカ可愛いかったですよね。

私は知らずにこの映画を観たのですが、当時映画出演二作目の上、尺も20秒足らずだったのですが、その存在感は並じゃなかったですよね。この映画は79年なのでセーラー服の二年前、彼女は15歳なんですね。

全体的にかなり楽しめたのですが、戦国武将長尾平三景虎が後の上杉謙信であることや、川中島の合戦で武田信玄と戦っていたこと、そしてその後の京における政治的やり取りなどを含めた日本史的知識がもっとあればさらに楽しめたと思いました。特に説明なく進んでいたけど、79年当時の人々はもっと分かっていたということですよね。

やっぱり7~80年代っていいですね~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?