累ヶ淵、祐天上人、そしてたぬき伝説

海外で日本語の「口寂しい」という表現が話題になっているのを何度か見たことがあります。どうやら海外の人たちにとっては面白い表現に思えるようです。

「え、お腹が空いているわけでもないのに口が寂しいからなにか食べるの?へんなの~」

みたいな感じで。

思い返してみると日本語にはあたかも口に独自の人格や意思が備わっているかのような表現が多いようです。例えば「口走る」。暴言を吐いちゃったときや相手を怒らせちゃったとき、自分の発言が周囲から批判されたり炎上しちゃったときに「ついあらぬことを口走ってしまいました」などと使います。

これは要するに

「あの発言はわたしの真意ではない。みなさまを不快にさせてしまったことに対して一応謝罪はするけれども、悪いのはわたしの口である。ゆえにわたしが最終的な責任を負うべき案件ではない」

という往生際の悪さを示す表現ですね。「口寂しい」も似たようなもので、「ちょっと、ダイエットしてるって言ってたのに間食してるの?」などと責められたときに「これはわたしの意思ではない、口が寂しがっていたんだ」と言い訳ができます。

このあたり日本人の無責任体質(?)を象徴しているような気もします。

で、「口走る」ですが、もともとは超常現象がらみで使われていた表現のようです。誰かに何かが取り憑いたときに取り憑かれた人の口から本人のものとはとても思えない言葉が発せられたときに使用されることが多かったらしい。(悪霊がとりついたときだけでなく、依代や巫女に神さまが依り憑いたときにも使われる)

なので口走った言葉は現代のように「まともに取り上げられるに値しない(と発した本人が主張する)」ものではなく、むしろ本人の意思で発した言葉よりも重視される面もあったのでしょう。

さらに文章表現のテクニックとしてこの「口走る」という表現を使うことによって「人間の体が取り憑いた霊/神にコントロールされてしまっている」という異常な状況をうまく描写し、その話を聞いた人/読んだ人に臨場感と説得力をもたらすことができたようです。

というわけで、今回取り上げたるは茨城県常総市にある弘経寺(ぐぎょうじ)。、ここは三遊亭圓朝の代表作として知られる「真景累ヶ淵」、そしてこの怪談の元になった「累ヶ淵」の怪異譚の舞台のひとつとして知られています。

この「累ヶ淵」の怪異譚はさまざまな伝説に彩られた江戸時代を代表する僧侶のひとり、祐天(1637~1718)の名を一躍スターダムにのしあげた物語でもあり、しかもこの物語は圓朝の怪談話をはじめとしたさまざまなメディアで取り上げられてきました。この怪異譚を後世に残し、世に広げるきっかけを作ったのが「死霊解脱物語聞書 」と呼ばれる書籍。「聞書」ですから実録物のノンフィクション、実際に起こったこととされています。しかもこの聞書では祐天上人本人から聞いた話も取り入れながら書かれているという体裁をとっています。

だからといってこの怪異譚に記されている憑依現象が実際に書かれている通りに起こった…とまでは言えませんが、ノンフィクションの形で残す価値があると当時の人達がみなすような異様な事件が起こったと見ることはできるのでしょう。

そんなちょっと異様なノンフィクションを考察しながらこの怪異譚「累ヶ淵」の「実情」に迫ったのがこの本↓ 表紙は上に載せた月岡芳年の絵の一部。

基本的には「祐天とは何者だったのか?」をテーマにした書籍で、「累ヶ淵」についての内容は全体の3分の1程度です。しかし圓朝の「真景累ヶ淵」を扱った書籍や論考はかなり見られますが、その元ネタの実話に関する考察はなかなか見かけないのでとても興味深い内容となっています。「死霊解脱物語聞書 」に収録されている挿絵も多数掲載。

この「累ヶ淵」の怪異譚では「お菊」という14歳の少女が突然なにかに取り憑かれた異様な状態になっていろいろなことを「口走る」状態に陥ります。その「口走った」内容から彼女の父親である与右衛門が過去に犯した恐ろしい犯罪の数々があらわになっていく…という形。このお菊に取り憑いたのが題名の由来にもなっている与右衛門の前妻、累(かさね)です。

この本ではその憑依現象とお菊に取り憑いた累による犯罪の告発の内容が詳しく取り上げられています。簡単に言うとまず、

「与右衛門がまず累を殺害(鬼怒川で溺死させる)、その後さらに6人の妻を続々と殺害した。(ちなみに与右衛門は入婿で家の財産は累が相続していました)」

そして、

「村人2人が与右衛門が累を殺害する様子を目撃していたのもかかわらず知らぬ存ぜぬを決め込んで殺人事件を迷宮入りさせたことも累(の霊)は告発する」

どうやら累は生前に村の人たちから嫌われていたらしく、与右衛門に殺害されたことで村では「いい厄介払いになった」と見なされたようです。

このあたりは閉鎖的なムラ社会の闇を垣間見るようで憑依現象以上に恐ろしさを感じますねぇ。

で、この異常な憑依現象が当時弘経寺にいた祐天に耳に届いて彼が累の悪霊を鎮めよう、と動くことになるわけです。

さらには

「累には異父兄にあたる助(すけ)がいたが、母親が助を連れて与右衛門の義理の父親にあたる先代の与右衛門(ちょっとややこしい)と再婚する際に先代与右衛門がこの子の養育を拒否したために母親が鬼怒川に息子を投げ込んで殺害する」

という二人の与右衛門による2代にわたる凄惨な因縁も登場。

ほかにも基本的に除霊や呪術には関与しない浄土宗の僧である祐天がこの騒動に関与していく事情や、なかなかうまく累の悪霊を鎮めることができないときの祐天の葛藤など、とても面白い展開となっています。

「事実は怪談よりも奇なり」とばかり、読んでいてゾクゾクしてくる面白さです。怪談好き、「真景累ヶ淵」に興味がある方はもちろんのこと、これから蒸し暑くなっていく時期の清涼剤としてもピッタリの本ではないか、と。

この怪異譚の舞台となった地域(旧水海道市、最寄り駅は関東鉄道水海道駅)は名前からして水と縁が深く、東側に累が溺死させられた鬼怒川が流れています。かつてこの地域では鬼怒川の氾濫に悩まされていたらしく、弘経寺の北にある安楽寺というお寺には人柱伝説を伝える碑なども残されています。

このあたりの河川の氾濫との戦いは地形が平坦で河が多く流れていた関東平野の宿命のようなものなのかもしれませんが、こうした氾濫に悩まされている地域では水死者はきちんと弔って霊を鎮めることが重視されたようです。そうしないとその霊の無念が河川の氾濫のような恐ろしい形となって現れるかもしれないから、と。

そのため、この「累ヶ淵」の怪異譚では「無念の死を遂げた水死者がきちんと弔われていない」という点でこの地域の秩序を乱しかねない危険を孕んでいる、という社会的(?)な問題点も備えていたようです。つまり、累の事件は小さな村で起こった陰湿&凄惨な事件として片付けるわけにはいかなくなってくる。

現代人の感覚では荒唐無稽に思える怪奇譚にも当時の人々の常識や観念、思想、さらには社会状況が深く関わっている、歴史とはじつに面白いですね。

上記の画像は弘経寺の東、法蔵寺境内にある累と彼の異父弟、助、そしてお菊のお墓。ほかにも公開されていませんが、当寺には祐天上人が死者の供養に用いたと伝えられる数珠などの寺宝もあります。

で、弘経寺ですが浄土宗の寺院。江戸時代には東京の増上寺や伝通院などとともに「関東十八檀林」に数え上げられ、住職は紫衣を身にまとうことが許されたうえに15万石クラスの待遇を受けた格式高いお寺でした。15万石と言うと上杉鷹山のころの米沢藩の石高とほぼ同じ。現在の静かな佇まいからは当時の繁栄ぶりは想像もつきませんが…

このお寺には千姫のお墓もあります。千姫のお墓は京都の知恩院、東京の伝通院、そしてこの弘経寺(いずれも浄土宗)の3か所にありますが、この弘経寺の墓所は観光地化されていないこともあって3か所のなかでもはもっと良い雰囲気を持っているように感じました。

そしてもうひとつ、このお寺にはもうひとつ面白い妖怪伝説が残されています。以下のようなお話↓

むかしむかし、このお寺では宗運というとても聡明な僧がいました。しかしある日、法要をとりおこなっているときに彼の意外な正体が露になりました。

なんと彼はたぬきが化けた姿だったのです!

正体がバレてしまった宗運は己の身を恥じて寺を去ることにしましたが、最後に別れ挨拶代わりに阿弥陀如来が来迎する姿を披露すると言い出しました。決してそのみ仏を拝んではいけません、と条件をつけて。

しかし、その場に居合わせて杉の木に姿を現した阿弥陀如来の姿に感動したある僧が思わず拝んでしまいます。するとたちまち宗運は神秘的な力を失い、姿を消してしまったという…

この最後の部分は天狗が人間をだますという「ニセ来迎」の変形パターンだと思いますが、境内にはその阿弥陀如来が来迎した木だと思われるその名も「来迎杉」、さらにこの木の近くには宗運が作り、寺に残していったというお面が残されています。

かように、宗教、妖怪、幽霊とさまざまなネタを備えたステキなお寺です。ちょっと公共の交通機関のアクセスがよくないのが玉に瑕ですが…

祐天に関しては江戸時代の女人救済の概念とも深い関わりがあり、その点についても当書籍で取り上げられています。とくに彼が高僧として名声を博すようになった時期の幕府の大奥の状況(綱吉に子供ができなかった、綱吉の母桂昌院が祐天に深く帰依していた、とか)との関わりの部分は江戸時代史の観点から見ても面白いと思います。

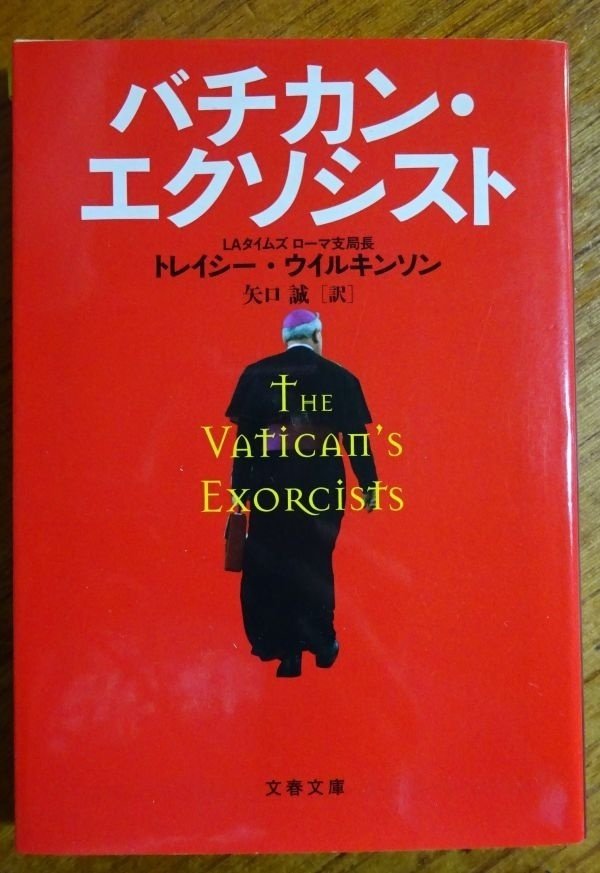

↑の本はいきなり場違いな感じですが、現代におけるカトリック圏(おもにイタリア)における悪霊憑き物とそれを退治するエクソシストたちの状況を追った書籍です。

何が面白いかというと現代のヨーロッパで見られる悪魔憑きの症状と、江戸時代の日本で起こった怪異譚に見られる憑依現象の症状がほとんど同じ、という点です。

別人格となったように乱暴な言葉を使い、怪力で暴れまわり、縛られた状態で全身で飛んだりはねたり…

そうなると宗教、時代、地域、文化を問わず「人間にとりつく悪魔はみな同じ」ではないか?違うのはそれに対処する人間の側の方法や価値観に過ぎないのではないか?

われわれが向き合い、追い払うべき「悪」の正体はみな一緒、違うのはその悪に対する人間の側の受け止め方。そうなると「宗教ってなんだ? なんの意味があるんだ?」という疑問も出てきます。

そう、つまり結局のところ…

「宗教は妄想である」

おっと、うっかり口走ってしまいました。これはわたくしの本意ではありません。悪いのは口、もしみなさまに不快な思いをさせてしまったのならば、誠に遺憾であり、お詫びしたいと思います。

(あくまで話にオチをつけるためのジョークなので本気にしないでね!ちなみに「宗教は妄想である」はイギリスの進化生物学者リチャード・ドーキンスの書籍「神は妄想である」をもじったものです)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?