愛と大衆とアーティスト──ヨルシカ「春ひさぎ」

「音楽という形にアウトプットした自分自身を、こうして君たちに安売りしている。俺はそれを春ひさぎと呼ぶ。」

先日公開されたヨルシカの新曲、『春ひさぎ』。サブスクリプションサービスでの配信から18時間、Youtubeにアップされたオフィシャルビデオの概要欄には、このような言葉が寄せられていた。

若者を中心に人気を集め、今話題のネット発アーティストの先駆け的存在とも言えるバンドアーティスト・『ヨルシカ』。2017年にボカロPとして活動していたn-buna氏[Gt&Composer]がsuis氏[Vo]を迎えて結成し、2020年6月時点でミニアルバム2作、フルアルバム2作を制作している。

最近では3月4日に公開された『夜行』、4月22日に公開された『花に亡霊』が映画『泣きたい私は猫をかぶる』(6月17日にNetflixで全世界独占配信開始)の挿入歌・主題歌となり、注目を集めていた。特に『花に亡霊』はbillboard japan download songsランキング(5月4日付)で3位を獲得したほか、朝の情報番組での特集、全国のラジオのパワープレイに選出される等鮮烈な話題性を見せたのは記憶に新しい。ヨルシカはまさに今日の音楽シーンを語るうえで欠かせない存在と言っても良いだろう。

2019年4月・8月に発売したフルアルバム『だから僕は音楽を辞めた』『エルマ』にちなんだコンセプトライブ『月光』の追加公演を12月に終えた矢先、3月から新たなストーリーを発進させたヨルシカ。ファンに限らず音楽に興味を持つ多くの人々が、動向に注目していたのではないだろうか。

今回はこの新曲『春ひさぎ』に込められたメッセージを、今までのヨルシカの道のりやМVの概要欄に寄せられたn-buna氏自身の言葉も併せて推察していく。

新アルバム「盗作」

ではまず、新曲『春ひさぎ』が収録されている、ヨルシカ3rdFullAlbum『盗作』について振り返っていこう。

6月1日、ヨルシカの3作目のフルアルバムとなる『盗作』のティザーが公開された。7月29日に発売となり、今回の新曲『春ひさぎ』はこのアルバムに収録されている楽曲となっている。

以前の二つのフルアルバムで「音楽を辞めた少年」と「彼の手紙から足跡を辿る少女」を描いていたのに対し、今回の『盗作』は全く新しい物語だ。アルバム名からも推察出来るが、音を盗む男の話である。

街中には沢山の音が溢れている。車のエンジン音や鳥の囀り、人々の話し声。それらの音を盗んで、自分のものにする。この男が作り出している音楽というものは、自分の中に材料があるわけではないのである。音楽界、いや芸術界では専らタブーとされるこの盗作という行為を通して、n-buna氏はどのように作品を制作していくのだろうか。

新曲「春ひさぎ」の分析

まずは新曲『春ひさぎ』を分析してみる。

曲が始まった途端、跳ねるようなリズムの重低音に驚かされたという方も多いのではないか。イントロから新しいヨルシカの一面を見せつけるような形だ。以前に引き続いてn-buna氏ならではのピアノやギターのリフが顔を覗かせるのも、これまでとは全く違った曲調に不思議とマッチしている。

その跳ねるような楽器隊のリズムに載って、suis氏の歌声が押し寄せてくる。軽やかで挑発するような口調の裏に闇が垣間見えるような、裏腹な歌声だ。序盤からリズムも音程も複雑であるにも関わらず、持ち前の音域の広さと鍛え上げられた表現力で自分のものにしている。以前までの爽やかでストレートな歌い方からは想像も出来ないが、全く違和感がない。彼女の持つ七変化の歌声だからこそなせる業である。

言勿れ 愛など忘れておくんなまし 苦しい事だって何でも教えておくれ

流れるようにサビへ移行すると、今まで一定のリズムを刻んでいた楽器たちが自由に奏でられ始め、歌を支えつつもそのメロディからは遊び心すら感じられる。suis氏の裏で聞こえるのはn-buna氏らしき声だ(3月に公開された『夜行』以来)。低音のコーラスがこの曲のダークな色味を強調している。声を裏返さんとばかりに力強く、哀愁を込めて歌うsuis氏の歌声にもみるみる心が奪われていく。

2番も1番と同様の楽曲構成だが、少しずつ、直接にはわからないところで曲が発展している印象を受けた。1番より活発になる楽器隊の動きがその代表だろう。右からも左からも聞こえるピアノとギターは次第に自由に動き出し、ベースラインやドラムが生み出すリズムも既定路線から少しばかり外れて、まるで踊っているかのようなグルーヴを作り出しているのだ。

2番が終わると今まで以上に疾走感のあるギターソロが登場し、その盛り上がりはそのままに、静かにsuis氏の歌声が流れ出す。

蜻蛉や 今日などいつか忘れてしまうのでしょう? 苦しいの

割れんばかりの感情を込めた歌声に、楽器隊の奏でる踊りも最高潮に達する。それに連動するように、今まで挑発的で尖っていた歌詞にも本音らしきものが混ざり始める。それを決して強調せずさりげなく表現する歌声は『ルットゥルルットゥル』という鼻歌に変わり、暴走する楽器たちに飲み込まれていってしまう。最後はピアノがおなじみのリフを重々しく奏で、曲は終わる。

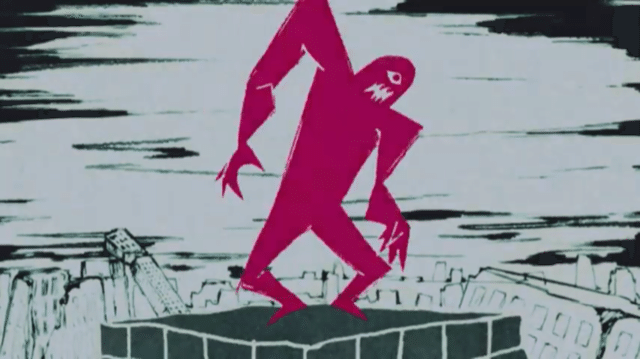

またこの曲のМVも、もはや楽曲の一部と言っても良いのではないか。独特なリズムに乗って、今回のアルバムの主人公である男が様々なものを口に入れていく。音のあるものなら何でも、手当たり次第に飲み込んでいく。その男が掴みどころのない動き──ダンスなのだろうか──をし続けるМVは、曲調と相まって非常に不気味であり、これも一つのスパイスなのではないかと感じる。

ヨルシカの植え付けられたイメージを敢えてひっくり返すような曲調に、シンプルながらもそれが更なる不気味さを増長させ、今回のアルバム『盗作』の根本的行為とも言える「音を盗む」を象徴的に表現するМV。新たなヨルシカの船出とも言えそうな作品である。

「商売としての音楽」のメタファー

「春ひさぎ」を聞くにあたってМVの概要欄を一読し、n-buna氏の思いに考えを巡らせた方も少なからずいることであろう(まだご覧になっていない方は是非概要欄の言葉を読みながらもう一度聴いていただきたい)。

春をひさぐ、は売春の隠語である。それは、ここでは「商売としての音楽」のメタファーとして機能する。

春をひさぐ、という言葉。日常生活で使わない言葉ゆえその意味を調べて衝撃を受けた、という方もたくさんいらっしゃったようである。「売春」という明らかに不穏な単語だけでもこの楽曲の全貌が見えてくる。歌詞にも『寝てれば何とかなるし』『駅前で愛を待ち惚け』という明らかにそれを彷彿とさせるフレーズが盛り込まれており、また『おくんなまし』は江戸時代の遊女が実際に使っていたとされる花魁言葉の一種である。

楽曲だけ聴けば、挑発的に余裕を見せながら叶わぬ運命への切なさを募らせる、遊女を主人公とした曲と捉えられるのだが、n-buna氏はそれすらもメタファーとして『盗作』のテーマに絡めてきたのである。

悲しいことだと思わないか。現実の売春よりもっと馬鹿らしい。俺たちは生活の為にプライドを削り、大衆に寄せてテーマを選び、ポップなメロディを模索する。綺麗に言語化されたわかりやすい作品を作る。

n-buna氏は作中の男の口調(n-buna氏の一人称は僕だが、ここでは俺となっている事から)で、淡々と私たちに語りかけ続ける。

「商売としての音楽」。自らの創作意欲の方向、つまりプライドを曲げて削って、大衆に迎合するような音楽を作る。それは現実の売春よりもっと馬鹿らしい行為なのだと。

音楽という形にアウトプットした自分自身を、こうして君たちに安売りしている。それを俺は春ひさぎと呼ぶ。

概要欄に書かれた、皮肉とも訴えかけともとれるような言葉。この矢が射ようとするのは、現代における音楽という的である。

私は、この言葉にはたと気付かされた。現代、純粋に音楽が好きで制作の仕事を始めても、そこにどうしても付き纏うのは、金、生活、売上、知名度───いつの間にか人々の「音楽活動」の中心となって行くのは、音楽以外の要素なのではないか。利益を少しでも多く手にするために、「自分たちの音楽をもっと知って欲しい」という無意識の建前で、人々はSNSを駆使し、必死でプロモーションをし、サウンドや歌詞も消費者の需要にあった分かりやすいものに変化させて行くのだ。

例えば、ヨルシカと同じネット発アーティストで考えてみよう。ヨルシカを先駆け的存在として彼らはここ最近でめざましく売上を伸ばし、知名度も非常に高まっている。ただその分、「人々に受ける」音楽性、雰囲気、アーティスト名やバンド構成、そのような「こうしたら売れる」というある程度のセオリーが出来上がろうとしているのは紛れもない事実だ。だが、それに甘んじるばかりが本当の音楽なのか。音楽は、大衆への受けが、知名度が全てではないのだ。この概要欄の言葉は、そのようなn-buna氏の疑問を主人公の男の口調に乗せて、私たち聞き手に訴えているのではないだろうか。

大衆がアーティストに与える「愛」

記事の最後に取り上げるのは、「春ひさぎ」の曲中でたびたび登場する、遊女の憂鬱を象徴するかのような「愛」という言葉だ。

駅前で愛を待ち惚け 他にすることもないし

ここで言う「売春」が「商業としての音楽」のメタファーなら、楽曲のキーワードとも言える「愛」という言葉は、私たちが様々なアーティストに軽い気持ちで与える「評価」のメタファーなのではないだろうか。

売春で客が一夜限りの少女に仮の愛を与えるのと同じように、私たち大衆がアーティストに与える愛もまた、軽くて移ろい易い安価な評価だ。アーティスト達は、その一夜限りとも言うべき大衆の評価に翻弄される。

左様な躊躇いの一つが愛なら知らない方が増し

人気はどの時代も変わらず水物で、それが得られず「知らない方が増し」だと感じることはある。それでもアーティストは愛の味を知り、いつの間にか音楽より評価を追い求める体になってしまう。

詮の無い事だって聞かせてもっと 愛して欲しいわ

「春ひさぎ」という作品

売春が音楽のメタファーなら、遊女はアーティスト、愛は評価のメタファー。ヨルシカは夜の街の憂いに乗せて、腐りかけた大衆とアーティストたちの関係を描き出した。

音楽にどこまでも純粋だからこそ出来る、ヨルシカの現代への訴え。彼らの紡ぐ新たな物語は、一体どんな物を私たちに与えて行くのか。『春ひさぎ』は、現代における音楽の在り方、私たち大衆の音楽の捉え方や付き合い方を、もう一度模索していくきっかけとなる作品なのではないだろうか。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?