甘党だった河上肇

江戸から明治への日本人の食生活の変化を,柳田國男は「甘く,柔かく,暖く」ということばでまとめています.

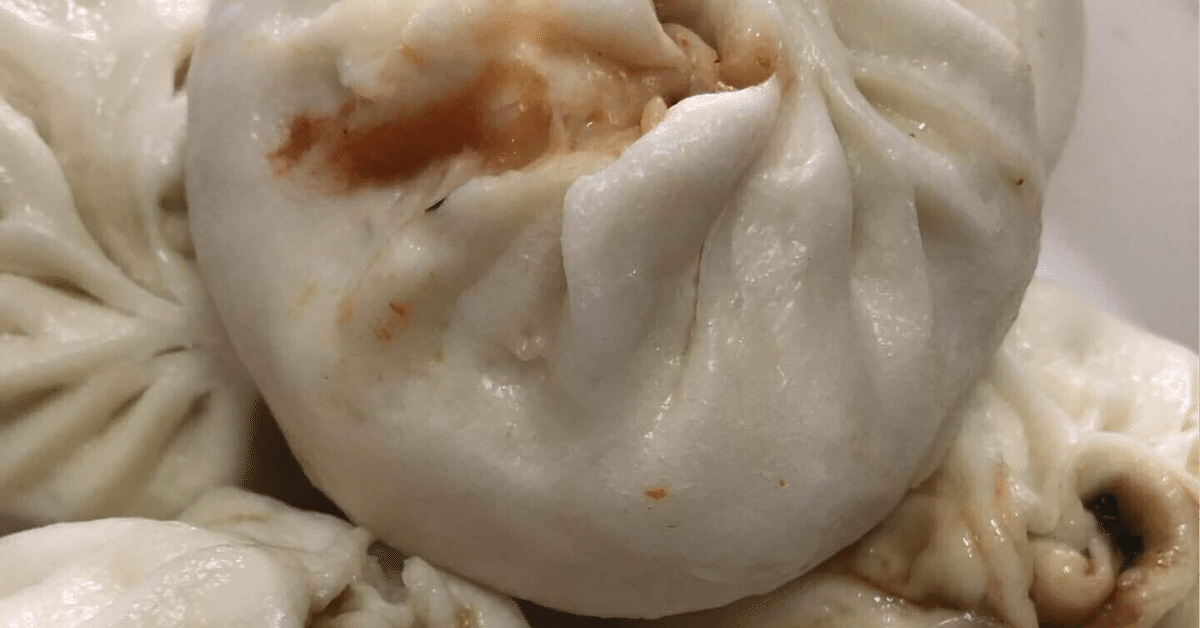

やわらかさと暖かさは,明治時代の七輪の爆発的な普及によってもたらされました.甘さのほうは,日清戦争で台湾を領有し,砂糖の大増産にはげんだおかげです.その結果,一晩で一瓶のジャムをなめてしまった夏目漱石のような「甘党」が誕生したわけです.戦前の著明なマルクス主義者だった河上肇もそんなひとりで,饅頭が大好物だったといいます.

旧岩国藩士の家に生まれ,比較的裕福に育った彼は,溺愛する祖母に甘いものをいくらでも食べさせてもらったといいます.のちに東京帝国大学に進学して,東京での極端な貧富の差にショックを受けてマルクス主義者になりますが,「貧乏物語」「第二貧乏物語」がベストセラーになったおかげで,その後も比較的余裕をもった暮らしをしていました.

経済学者として高く評価され,京都帝国大学経済学部長までなりますが,昭和3年にその思想をとがめられて免官となります.京都帝大での思想弾圧で有名な滝川事件がおきたのは昭和8年ですから,その5年前のことになりますね.ちなみに滝川事件をモデルにして黒澤明が撮った映画「わが青春に悔いなし」は文句なしにおもしろいのでお勧めです.

河上肇のほうは,当時非合法化されていた日本共産党に入党し,すぐに潜伏して地下活動にはいりますが,昭和8年に検挙されて,治安維持法違反で懲役5年の判決を受けて収監されます.その後,獄中で転向宣言をし刑期を2年残して釈放となりました.終戦後,共産党活動への復帰を予定していましたが,老衰と栄養失調のために昭和21年に亡くなりました.享年66歳.

甘党の河上肇にとって,戦中戦後の甘い物を食べられない暮らしはひどくこたえたようです.岩国の母親あての終戦直後の手紙では,「饅頭を食べたくて仕様がないのです.しかし当分食べられさうにもないので,仕方なしに話をしてまぎらす訳です」と訴え.饅頭の思い出を綴っています.川上肇は名文家であり,短歌や漢詩でも有名ですが,終戦直後に哀切きわまりない歌を残しています.その三首.

大きなる饅頭蒸してほゝばりて茶をのむ時もやがて来るらん(8月15日作)

何よりも今たべたしと思ふもの饅頭いが餅アンパンお萩(9月8日作)

死ぬる日と饅頭らくに買へる日と二ついづれか先きに来るらむ(同上)

河上肇に饅頭を楽に買える日はついに来ることはありませんでした.もらいものの饅頭をみながらわたしはそんなことを考えていました.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?