狙ったレースで最高のパフォーマンスを発揮するための「俺の調整理論」

自分はこの2ヶ月ぐらいなかなか順調にトレーニングが積めてきていよいよ1週間後にターゲットにしている1500mレースが迫ってきています(目標はズバリM35の長野県記録3'58"!)。そんな中、数日前に息子から風邪をいただいてしまい2日間のレストと予定していたテンポ走(8000~10000m)が出来ませんでした。このメニューを消化できないまま1週間前の調整メニューであった3000m+400mを「何となく」実施してしまい、速いペースで最初の1000mを入って(2'54")、キツくなって最後の1000mは3’22”とかなり落としてしまい(といっても無理にペースを維持しようとはしませんでしたが)何がしたいかよくわからない調整メニューとなってしまってしまって若干凹んでいる村澤です。若干の調整失敗ともいえる苦しい状況ではありますがまだ悪あがきの余地はありますし、ここで自分の調整法についてもう少し深掘りしておこう!と思いまして色々と考えていました。そして「ぼくのかんがえるさいきょうのちょうせいりろん」(俺の調整理論)を考えたのでここに記しておこうと思います。(ご意見お待ちしています)

まず「俺の調整理論」とは、

「1)レース前数日(5~10日)は強度を維持しながらトレーニング量(≒走行距離)を減少させていき、2)レース日の時点で前30日で平均化した1日あたりの走行距離がレース日の(アップダウンを含めた)総走行距離、3)前30日で平均化した中-高強度トレーニングによる走行距離が概ねレース距離になるようにする」

というものです。これについて少し説明します。

最初の「1)レースに向けて強度を維持しながらトレーニング量を減少させていく」ことについては一般的な調整方法として広く実践されていると思いますし、量を減らして疲労を抜きつつ、強度を維持することで走パフォーマンス発揮に必要な身体機能に刺激を与えるという方法として合理的と思います。やや難解?な2)、3)について具体例を交えて説明します。下の図をご覧ください。

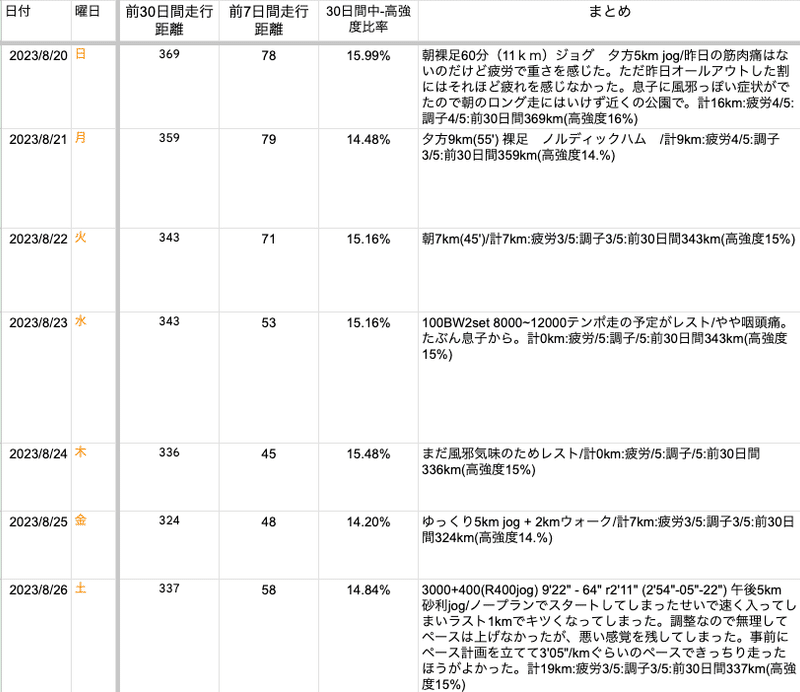

これは、(大雑把でめんどくさがりの私が)色々と事情があって1ヶ月ほど上記のようなトレーニング記録をつけたものです。このシートでは低強度(jogなど)、中強度(テンポ走など)、高強度(インターバルなど)の走行距離を分けて入力するようにしていて、過去30日間の走行距離と中-高強度トレーニング比率が計算されるようになっています。

最初にこの具体例を用いて「俺理論」の「2)レース日の時点で前30日で平均化した1日あたりの走行距離がレース日の(アップダウンを含めた)総走行距離になるようにすべし!」について説明します。私の例では、8月26日時点で前30日の走行距離が337kmで1日あたりの平均は11.2kmです。ここから1)に基づいてレースまでの1週間、徐々に走行距離を減らしていくとレース日の時点では前30日の走行距離は300km程度であり、1日あたり10kmになると予想されます。レースの日のスケジュールがアップ4~5km、1500mを1本、ダウン2~3km程度を想定すれば適正なトレーニング量でレースを迎えられたと言えるでしょう。しかし今回私の場合、予選と決勝を想定しているので量的に不足しているといえます。理想的には1週間前の時点で前30日の走行距離が400~450km(1日あたり13~15km)ほどある状態にしておいてレースまでに走行距離を減らして360~390km(1日あたり12~13km)あたりにすれば、予選と決勝をしっかりと走れる程度のフィットネス(≒体力)を確保できると思います。これが5000mや10000mということになると理想的にはさらに走行距離の確保(30日あたり450km~)が必要ということになるでしょう。なお必要な走行距離についての基本的な考え方についてはこちらの記事もご参考ください。

そして1週間前の時点で「俺の調整理論」による理想的な走行距離を確保できていない「俺」はどうしたらよいか?という問題ですが1)疲労を抜くこと、2)走行距離を落とさないこと、の相反する課題に向き合うことになります。しっかりと量を確保してきていれば心置きなく1)を優先できるのに・・・しかたないので、そこそこ走行距離を落とさないようにしながら当日を迎えるという折衷案を考えています😢とりあえず本日8月27日(6日前)は早朝テンポ走8000m(中強度)+10km低強度をキメてきましたっ!

次に「3)レース日の時点で前30日で平均化した中-高強度トレーニングによる走行距離が概ねレース距離になるようにすべし!」について説明します。例として8月26日時点で計算すると過去30日間の走行距離337kmの14.84%(0.1484)が中高強度なので

30日間の中-高強度トレーニングの距離 337km × 0.1484 = 50km

1日あたりの中-高強度トレーニングの距離 50km ÷ 30日 ≒ 1.7km

おおっ!1500mに概ね近い!ここから1週間後にレースとしても強度を維持していれば大きく変わらないと思われます。ということで「俺の調整理論」によれば1500mに向けたトレーニングとしてはまずまずといったところでしょうか。ちなみに5000~10000mを専門とするよくトップ選手は30日間で600~800kmぐらい走っているようです。中-高強度比率を20%前後で計算すると1日あたりの中-高強度トレーニングの距離は大体4~8kmになるので概ね専門の距離に一致します。じゃあマラソンでも適用できるか?というと、中-高強度比率を50%ぐらいまで高めても1日80kmぐらい走らなくてはいけないことになるので現実的には厳しいです。これについては理論がおかしいのではなくて42kmを高い強度で走り続けるための理想的なトレーニング負荷を人間に与えることが不可能(→人間はマラソンを走るように設計されていない)であると解釈しています。多くのマラソンランナーが月間走行距離を増やしながらその強度を可能な限り高めることで良い結果を出しているのは、これにより「俺の調整理論」による理想的なトレーニングを達成できないながらも近づけているからと考えています。

最後になぜこのような理論に行き着いたのかを説明します。これはトレーニングの原理として最も有名な「特異性の原理」というものに基づいて考えています。

中-長距離ランナーはレースまでにスプリントからロング走まで様々なトレーニングを行います。そんな中「特異性」を高めるには、レースにおける速度とその維持時間に一番適した適応をするように「速くて短いトレーニング」や「遅くて長いトレーニング」を組み合わせていくことが重要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。

さて「特異性」といってもランナーはこのように日替わりでいろいろなトレーニングを行うので最終的に「何に」特異的になるのかを考えるには一定期間の「平均」を評価すべきでしょう。この「一定期間」を暫定的に30日と設定して特異性を考えてみたのがこの理論です。具体的な数値で説明します。30日間で300km走ってその15%(45km)を中-高強度であったランナーは「何に」特異的な状態になるか?を考えると、「1日あたり10km走ってその15%(1.5km)を中-高強度で走ること」に「特異的」になっていると推測することが妥当でしょう。このようなランナーにとって最もパフォーマンスを発揮しやすい条件は、アップダウン合計8km程度で1500mを1本、となるのでは?ということです。5000mで考えるとトップランナーが月間700km以上走ってその20%ぐらいを中-高強度で行うのは、1日25km走ってその20%である5km走ることに特異的になるためである、と考えることができます。ここから少し応用例を考えると走行距離をなるべく少なくして5000mで結果を出したい人は、中-高強度の比率を高めるという方法があることになります。例えば30日間で500kmぐらい(1日あたり16.6km)でも30%を中-高強度にすれば(500km÷30日×0.3(30%)=5km)となり「俺の調整理論」の3)を満たすことができます。2)も5000mを1本走るだけであればアップダウン含め16km以内に収まるので問題ありません。これについては未検証なので涼しくなったら試してみたいですね。

少し長くなってしまいましたがいかがでしょうか?今日考えついたのをメモがてら書いてみたのでまだまだ議論の余地がありそうですが、ご参考いただけましたら幸いです。