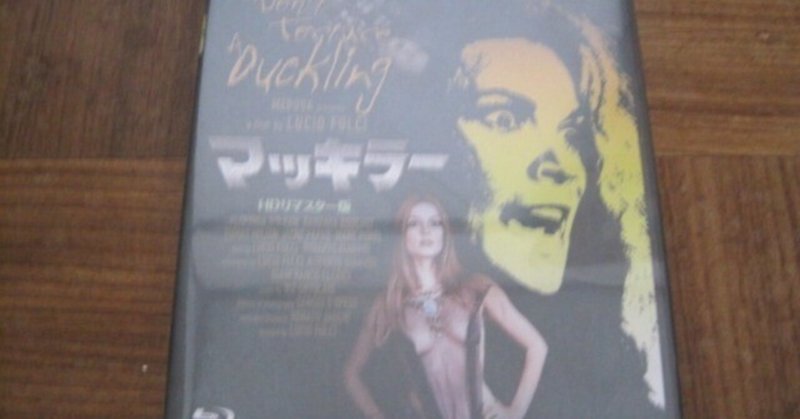

ルチオ・フルチ監督の映画「マッキラー」ブルーレイレビュー「文明と因習の対立」。

僕とルチオ・フルチ監督との出会いは高校生の頃,地元の映画館で観た

「サンゲリア」であり,21世紀に入ってから

「地獄の門」「ビヨンド」「墓地裏の家」と次々に円盤で視聴して

僕に幾つかの「思い込み」が生じたことをまず告白しておきたい。

曰くフルチ監督は「ゾンビ映画系」に属される方だ,物語性よりも

視聴者をアッと驚かす演出を重要視される方だ,その意味において

「サンゲリア」は物語性がある分,フルチ監督らしくない作品である…等々。

しかしながら今,本作品…「マッキラー」を視聴し終えて最初に思ったことは本作品は「ゾンビ映画」でもなく「オカルト映画」でもなく「不条理映画」でもなく全編サスペンスタッチで描かれる「本格ミステリ映画」なのだ。

フルチ監督の演出は小気味いい程にテンポがよく論理的破綻はゼロで

フロリンダ・ボルカンとバーバラ・フーシェの両女優の存在感も

「双璧」と呼んでもいいほど過不足なく描かれ

お色気シーンも「品性」を保っている。

例えて言うなら美大でモデルを目前にして裸婦像を描く画学生の気持ち。

ジェームズ・ボンドとボンドガールの絡みより余程健全で

興奮すると言うよりも裸身の余りの美しさに見惚れる,そんな感じ。

リズ・オルトラーニが紡ぐ,どこか哀愁が漂う旋律があるときは牧歌的に

またあるときは情感たっぷりに奏でられ本作品に自ずと引き込まれてゆく。

イタリアの田舎町アチェンドゥーラで身代金目当ての少年誘拐事件が

発生したことに端を発する少年ばかりを狙う連続殺人事件を

警察と新聞記者とが各々「真相」を求めて捜査する

というのが本作品の骨子となっている。

疑惑の目を向ける対象が猫の瞳のように二転三転し

やがてフロリンダ・ボルカン扮する「マッキラー」と呼ばれる女呪術師が

捜査線上に浮かび上がるのだが彼女にはアリバイがあり

無罪放免されるものの町民たちは

「「マッキラー」が子供達を呪殺したんだ!」

と頑なに信じ彼女はあるものからは唾を吐かれ,

またあるものからは窓を遮断され孤立無援となってゆく。

今や町民の「総意」は一丸となり

「「マッキラー」を法で裁けねえというのなら,俺達の手で裁くしかねえ!」

と決断するのであった…。

本作品では警察は極めて優秀に描かれ論理的かつ実証主義で

捜査を進めるのだが

町民たちは迷信を真に受け「異端者」を排除しようとする。

この対比は現代的な高速道路と

寂れた因習に縛られた田舎町とが「同居」するように意図的に描かれ

本作品は終始一貫して「文明と因習との対立」を描いているのだ。

そしてその「対立」が更なる悲劇を生んでゆくこととなる。

映画内容についてはこの位にしておいてそろそろスペックの話をしたい。

まず画面についてだが画面比は16:9のスコープサイズ,

本商品では英語版(「Don't Torture A Duckling」名義)が採用されている。

特典映像にイタリア版(「Non Si Sevizia Un Paperino」名義)の

OPとEDとが収録されている。

画質は最初の内は画面がチカチカ瞬くが次第に安定してゆく。

画質は目の覚めるような発色の美しさとゾッとするような色の調和の

美しさとが両立し到底1972年の作品とは思えない。

次に音質についでだが以下のふたつの音声が収録されている。

1:英語ドルビーTrueHD2.0chモノラル(オリジナル)

2:イタリア語ドルビーTrueHD2.0chモノラル(オリジナル)

デフォルトは英語音声でディスクを再生装置にかけた場合,

英語音声・日本語字幕で再生を始める。

両音声共通の特徴はヒスノイズが多少気になる点である。

また英語音声とイタリア語音声とでは「言っていること」に違いがあり

日本語字幕もそれに呼応して英語音声用日本語字幕と

イタリア語音声用日本語字幕とが別々に用意されている。

日本語字幕作成者は

「正しい翻訳に基づく正しい日本語字幕」

をモットーとする落合寿和氏。

英語版,イタリア語版は勿論劇中とEDで流れる

イタリアン・ポップス界の歌姫オルネラ・ヴァノーニが歌う

「Quei giorni insieme a te」にまで日本語字幕で歌詞が表示されたときは

本当に感動して泣いてしまったよ。

その他の特典映像はイタリア版劇場予告編(日本語字幕対応)

「撮影監督の視点から」(THE DP's EYE)

(撮影監督セルジオ・ドフィッツィへのインタビュー)(00:46:18)(日本語字幕対応),フォトギャラリーとなっている。

「撮影監督の視点から」は、2015年に製作されておりその主な内容は

本作品を製作するに当たっての四方山話,撮影に当たっての技術論,

主な出演者の「ひととなり」の紹介,そして撮影監督の視点から見た

フルチ監督観となっており,撮影に当たっての技術論の中で

登場人物を撮影する際,陰影のつけ方,カメラの角度ひとつで,

登場人物の「ひととなり」を表現できるという発言が興味深い。

またフルチ監督に対しては性格を除けば彼は完璧な監督だったとか,

あの性格がなければ彼は更に偉大な監督となり得たといった発言が

再三再四発せられフルチ監督の性格に大難があることが殊更に

強調されていた点が大変興味深かった。

本作品の原題を日本語に訳すと「アヒルの子をいじめないで」となるのだが

当然ながら重大な意味があり,これ以上何も書けないことを,

どうか御容赦願いたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?