牛の鬼神と魔神 その知られざる歴史と正体/本田不二雄・神仏探偵

2021(令和3)年、人類史上に残る疫病の蔓延のなか、丑年を迎える。このことは、12 年に一度の巡りというだけではすまない意味を持っているかもしれない。

「牛」に象徴される神々は、疫病をもたらし、さまざまな災厄をもたらす元凶であるとともに、ねんごろに祀り、礼拝することで、これらの厄禍から人々を守ってくれる神であるという。

「鬼神」にして「魔王」——そんな牛神をめぐる闇の日本史をひもとき、その知られざる正体に迫ってみたい。

文・写真=本田 不二雄 #神仏探偵

牛御前と素戔嗚尊——浅草寺の〝牛の如き者〟

史書や社寺縁起(由緒書)を読んでいて、そこに書かれていたあるモノと不意に出くわし、頭に引っかかって離れなくなってしまった。そのストーリーの不可解さはもとより、その名称が醸し出す未知の異物感にハマってしまったのだ。

その名を「牛(丑) 御前(うしごぜん)」という。

御伽草子(おとぎぞうし)や妖怪伝承に通じた方なら既知の存在であろうし、浅学を恥じるしかないのだが、ハマってしまったから仕方がない。それも、「ムー」2020年7月号の特集「疫病除けの神仏」を執筆時というタイミングであった。

該当記事は、「牛頭天王/スサノオ」の項。江戸の疫病封じは、江戸の境界エリアに祀られた牛頭天王による水際対策にあったとして、「かつて江戸の東の外れといわれ、隅田川沿いの水際に位置している本所(ほんじょ)地区の総鎮守・牛嶋神社」について調べている際、『吾妻鏡(あづまかがみ)』のこんな記事と出会ったのだ。

「(建長3年/1251)三月大六日、武蔵国の浅草寺に、牛の如き者が忽然と出現し、寺に奔走した。そのとき、寺の僧五十人ばかりが食堂の間に集会していた。件(くだん)の恠異(かいい)を見て、二十四人が立ち所に病痾(びょうあ)を受け、起きる事も出来なくなった。居風という。七人が即座に死亡した云々」(意訳)

かの浅草寺に、突然「牛の如き者」があらわれ、居並ぶ50名の僧侶らのうち半分までもが病に倒れ、7人は即死したという。「居風」なる病の容態は不明だが、原因が「件の恠異」によるものであれば、その著しいストレスによって引き起こされた集団パニックおよびショック死の事例といえるかもしれない。昔ふうにいえば、「牛の如き」怪物による祟りが発生したのである。

『江戸名所図会』に描かれた「牛御前宮」。関東大震災以前は現在より800 メートルほど北東の長命寺に隣接する隅田川沿い(画面左下)にあった。

「牛御前」とは何者だったのか?

それにしても、この唐突にして恐るべき怪異譚をどう理解すればいいのか。

関連情報を捜索していくと、浅草寺と隅田川を挟んで鎮座する牛嶋神社に関するこんな記述を発見した。

「又建長年中、浅草川より牛鬼の如き異形のもの飛出し、嶼(島)中を走(は)攻めくり当社に飛入、忽然として行方を知らず。時に社壇に一つの玉を落せり。

今社宝の牛玉是(ごおうこれ)なりと記し……」(『新編武蔵風土記稿』)

建長年中ということから、この記事は『吾妻鏡』のそれと軌を一にする伝承とみてまちがいない。「牛鬼の如き」モノは浅草川(隅田川)から出現し、当社すなわち現在の牛嶋神社に飛び入り、神霊(ご神体)となって鎮まった。その証が、神社の祭壇に残した「玉(牛玉)」である——そう読み解くことができよう。

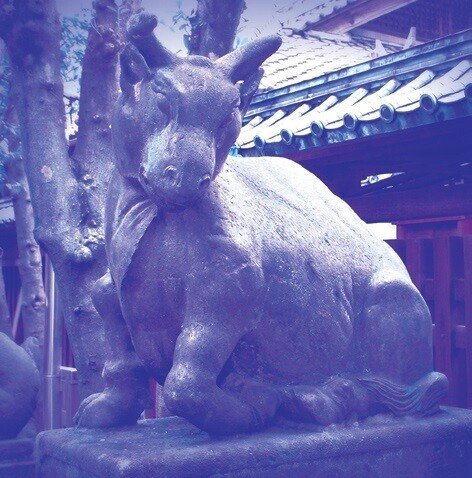

牛嶋神社の拝殿手前、左右に配された「狛牛」。撫牛と同じく、両角の間に載る毛玉は「牛玉(ごおう)」の象徴と思われる。

ともあれ、牛嶋神社は長く「牛御前」として知られていた。それは、室町時代の天文7年(1538)、「後奈良院より『牛御前社』という勅号を賜わった」と社伝に記されていることからも裏付けられる。

牛嶋神社境内の「撫牛(なでうし)」。自分の体の悪い部分を撫で、牛の同じところを撫でて祈る。当社のそれは体だけでなく心も治るという。

ネットの海からあなたの端末へ「ムー」をお届け。フォローやマガジン購読、サポートで、より深い”ムー民”体験を!