古代の航空機、南極地図、電球…!? 文明史を覆す”場違いな工芸品”オーパーツの基礎知識/ミステリー入門

新サイト「webムー」で公開

https://web-mu.jp/paranormal/868/

世界各地で、その時代、その場所にはありえない、あってはならない遺物が見つかっている。「場違いな工芸品=オーパーツ」と名づけられたそれらの品々は、いつ、だれがつくったのか? 先史文明の痕跡ともいわれる、人類文明からはみだしたさまざまな遺物を紹介する。

文=藤島啓章

写真提供=並木伸一郎オフィス

超飛行能力を有する航空機の縮尺模型

古代文明の狩人たちを困惑させずにはおかない謎の遺物が多数存在する。古代文明の遺産であることは確かなのに、それらが発見された場所や時代の科学知識・技術レベルをはるかに凌駕する一連の不可解な工芸品がそれだ。

総称して「オーパーツ(ooparts)」。「out of place artifacts」を縮めた造語で「場違いな工芸品」を意味する。命名者はアメリカの動物学者で超常現象研究家のアイヴァン・サンダースン博士。ただし正式の考古学用語ではない。

以下、紙幅が許す範囲で代表的なものをいくつか紹介しよう。

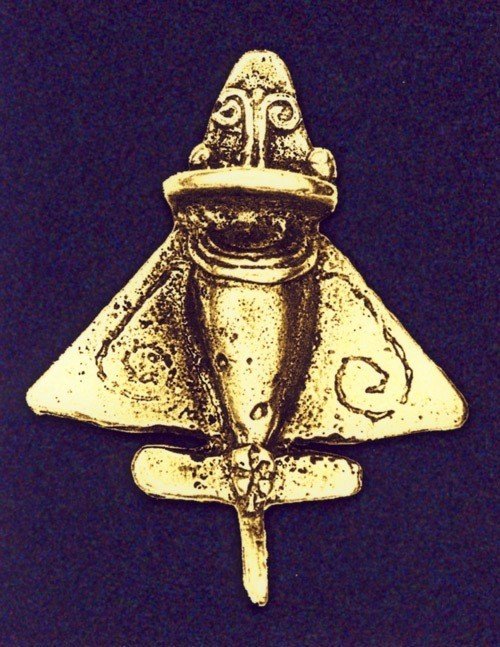

コロンビアで発見された黄金製の遺物で、通称「黄金ジェット」。その姿は現代の三角翼ジェット機やスペースシャトルをほうふつとさせる。

コロンビアの黄金ジェット(スペースシャトル)

ジェット機もしくはスペースシャトルを模したとされる黄金細工。コロンビア・シヌー地方の古代遺跡で出土。同国の首都ボゴタにある国立銀行付属黄金博物館蔵。シヌー文化(紀元500~800年)の遺物ではないかといわれるが、正確な製作年代は判明していない。

全長約5センチ、高さ約1センチ。当初は鳥を模したペンダント型装飾品と考えられていた。だが、鳥にはない垂直尾翼があり、さらに三角翼、コクピット、昇降舵補助翼などの航空機的属性を備えている点に着目したアイヴァン・サンダースンが、1969年、三角翼ジェット機(スペースシャトル)模型説を発表して世界に衝撃波を走らせた。

正統派考古学者の多くは否定的だったが、ベル・ヘリコプターの設計者として知られるアーサー・ヤング、ニューヨーク航空研究所の航空工学専門家アーサー・ポイスリー、世界初のロケット・パイロットのひとりであるジャック・A・ウールリッチらの航空専門家は肯定的で、航空機として理にかなった形状をしている、と評した。

1996年には、ドイツのラグンド・エーンホーム博士とペーター・ベルティング空軍士官が、翼幅80~100センチの忠実な模型を製作して実験を行い、見事、飛行に成功してもいる。

同様の黄金ジェット機はベネズエラ、ペルー、コスタリカなどでも発見されており、しかも出土地が異なるにもかかわらず、同じ構造特性を備えている。また、黄金ジェット機と同一年代の遺跡であり、上空からしか確認できないナスカの地上絵(ペルー)との関連性を指摘する研究家もいる。古代南米には航空機を有する文明が存在していたかもしれないのだ。

氷結前の南極大陸が描かれたピリ・レイスの地図

オスマン・トルコの海軍提督ピリが1513年に作成した地図。しかし、1800年代になるまで確認されていなかった南極大陸の海岸線が正確に描かれている。

レイスはトルコ語で海軍提督の意。オスマン・トルコの海軍提督アフメット・ムヒッディン・ピリが1513年に作成した羊皮紙の地図。1929年、イスタンブールのトプカピ宮殿で発見。

大西洋を中心とした航海図で、右方にイベリア半島とアフリカ大陸北西部、左方に南北アメリカ大陸の海岸線が描かれている。

周知のように、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を〝発見〟したのは1492年で、アメリゴ・ヴェスプッチがカリブ海沿岸からブラジル北岸までを探検したのは1497~1500年。それから十数年後に作成されたにもかかわらず、海岸線の緯度および経度上の位置関係が正確無比に図示されているのだ。

しかも地図の作成には、古代エジプトの町シエネを中心に置いた円錐投影法(正距方位図法)が用いられている。ごく単純化していえば、はるか上空の視点からの作図法であり、ピリ・レイス地図が描く地形はシエネの上空数万メートルの超高空から地球を計測したときのそれとぴたりと符合しているのだ。

巨大な謎はまだある。南アメリカ大陸の下方に、南極のドローニング(クイーン)・モード・ランドの海岸線が正確に図示されている。南極大陸の存在が確認されたのは1819年(異説あり)で、陸地の地図化に成功したのは1920年であるにもかかわらずだ。

さらに驚くべきことに、アメリカ海軍水路部のアーリントン・H・マラリー大佐や同国キーン大学の地質学者チャールズ・ハプグッド教授らの研究によると、図示されているのは南極が氷結して厚さ1600メートルもの氷床に覆われる前の海岸線だという。ボストン大学の西半球観測研究所所長で南極探検にも参加した経験を持つダニエル・リネハムも同様の見解を示している。

氷に隠された部分は1949年まで存在すら知られていなかったし、その地理的特徴は同年にスウェーデン、イギリス、ノルウェーの3か国が共同で行った氷床上からの地震波測定の結果ともぴたりと一致していたのである。

ピリは「2000年を経た20枚の古地図をもとに作成した」と明記している。南極大陸が氷結したのは約6000年前だから、ピリが参考にした原図はそれ以前に作成されたことになる。

1600年の風雨に耐える奇跡 デリーのアショカ・ピラー

デリー郊外のクトゥブ・コンプレックス内にある鉄柱「アショカ・ピラー」。およそ1600年もの間、風雨にさらされながら、朽ちることなくその姿を保ちつづけている。

「デリーの鉄柱」とか「チャンドラヴァルマンの柱」ともいう。インドのデリー市南部郊外メヘラウリー村にある世界遺産クトゥブ・コンプレックス内の庭に立つ錆びない鉄柱。

直径約44センチ、高さ約6.9メートル。地下に埋もれている部分は約2メートルで、推定重量は約10トン。紀元前3世紀後半にインドに君臨した王の名にちなんで「アショカ」と冠されているが、アショカ王と直接的関係はなく、表面に刻まれたサンスクリット語の銘文などから紀元415年ころの建立と推定されている。

それから1600年もの間、風雨にさらされながら、ほとんど錆びていない。鉄は非常に錆びやすい金属だが、建立以来の姿を保ちつづけているのだ。

鉄を錆びなくするには、クロムなどとの合金にするか純度100パーセントの純鉄にするしかない。アショカ・ピラーの純度は99.72パーセントと純鉄に近いが、金属工学を専門とするインド工科大学のバラスブラマニアム博士によると、それでも酸化は防げず、風雨にさらした状態なら50年ほどで全面的に崩れてしまう、という。

そこで、リン酸化合物による鉄柱表面のコーティングが防錆の役目を果たしている、とする仮説が支持されてきた。製造過程で鉄を叩くことで、不純物として含まれていたリンが浸出してリン酸化合物になり鉄柱の表面を覆った、という説だ。しかし、それほど巨大な鉄柱を人力で鍛造できたのかどうか、という致命的な問題が残る。

これに対し、ドイツ・ドレスデン工科大学のピーター・ポーフラー博士は2006年、イギリスの科学誌『ネイチャー』で、アショカ・ピラーにはナノチューブ技術が使われており、それが酸化を防止している、という新説を発表した。ナノチューブ技術は今後の進歩・発展が期待されている21世紀の先進テクノロジーであり、さらに綿密な検証がなされれば新たな展望が開けるかもしれない。

ハトホル神殿の電球レリーフ

エジプトのハトホル神殿壁面に描かれた謎のレリーフ。通称「電球レリーフ」と呼ばれ、電気技師が電源ケーブルにつながれた白熱電球状のものを持つ姿とされる。

エジプト・ルクソール近郊のハトホル神殿壁面に描かれたレリーフ。ハトホル神殿は紀元前1世紀ころ、クレオパトラによって建て直された神殿だが、神殿内部にはそれより古い時代につくられた3層からなる地下室がある。その一室、幅50センチ、高さ1メートルの空間の左右両壁いっぱいに謎めいた絵が浮き彫りにされている。

長茄子のような形をした物体、物体内部には長く伸びた蛇、根元には睡蓮のような花弁、物体を支えるジェド柱、頭上に日輪を戴くホルス神が坐る箱、箱から伸びて物体の根元につながるロープ、物体を操作あるいは管理する神官(司祭)、手を取り合い儀式めいたことをしているふたりの女性……という絵柄だ。

アカデミズムの考古学者たちは、この奇妙な絵柄を宗教ないし神話の見地から解釈しようとしたが、ことごとく失敗している。だが、アイヴァン・サンダースン、宇宙考古学のパイオニアとして著名なエーリッヒ・フォン・デニケン、オーパーツ研究家のクラウス・ドナ……ら、先史超文明の存在を主張する人々は、長茄子状物体は「照明電球」であり、ジェド柱は「高電圧絶縁器」であると指摘し、古代エジプトでは照明に電気が使用されていた、と主張する。

トーマス・エジソンが世界で初めて電球の実用化に成功したのは1879年だ。それより2000年も前に電気を使った照明がなされていたとは信じがたいが、しかし古代エジプトの絵画では、太陽や蛇はエネルギーの象徴だし、長茄子状物体は素人目に見ても白熱電球を想起せざるをえない。

物体内部の蛇はフィラメント、物体の根元の花弁はソケット、ロープは電線ケーブル、ホルス神が坐る箱は電源、神官は電気技師を表している、と解してもけっして飛躍のしすぎではないだろう。

白熱電球と書いたが、クルックス管かもしれない。クルックス管はブラウン管の先駆をなすもので、真空のガラス容器のなかで蛍光光線を放ち、光線は管の反対側の端まで伸びる。クルックス管なら、蛇はフィラメントではなく蛍光光線を表している可能性が高い。

それを証する実験結果もある。

オーストリアの電気技師ヴァルター・ガルンはレリーフを見た瞬間、長茄子状物体を放電球と直感。直径12センチ、長さ40センチの放電球を自作して実験したところ、レリーフに描かれた蛇のような光線が放射されたのだ。

付記しておけば、電球レリーフはこの1個だけではない。地下室の東側側面、西側側面、地下室へつづく入り口の手前にある部屋の天井、誕生殿の壁、神殿裏に建つイシス小神殿内にも描かれている。

アンティキテラの歯車機構

1901年に地中海のアンティキティラ島沖合で発見された、アンティキティラの歯車機構。紀元前1世紀のものと見られている。(写真提供=GiobanniDall’Orto)

1901年、地中海のアンティキティラ島沖合で引き揚げられた沈没船内から謎の機械が発見された。青銅製の3個の塊からなり、最大のものは縦17センチ、横15センチほど。大きな歯車の直径は12.7センチ。暦や星座の名を刻んだ古代ギリシア文字から、紀元前80年以前の古代ギリシア文明圏の遺物と鑑定された。

1971年、アメリカのイエール大学で科学史を研究していた物理学者デレク・デ・ソラ・プライス教授がX線で検査して30個以上の歯車を確認。さらに完全復元にも成功した結果、自動回転式の天文観測儀であることが判明した。しかも精度はきわめて高く、月の軌道を計算したところ、誤差はわずか100分の1度だったという。

2005年には、アテネ国立考古学博物館、アテネ大学、アリストテレス大学、イギリスのカーディフ大学の共同研究チームが3次元表層イメージ・スキャナーを用いて再調査。新たな機構部分を多数発見したばかりか、不明だった古代ギリシア文字約2000字の解読にも成功し、驚異の度合いは一段と増大した。

目盛りスケールを移動することで、太陽や月の周期、惑星、星座との相対的な動きを正確に表示し、かつその運行を予測できる、いわばアナログ式コンピューターであることがわかったのだ。

ちなみに、このような差動ギアが発明されたのは16世紀のドイツにおいてだった。

アカンバロの恐竜土偶

メキシコ・アカンバロで出土した恐竜土偶。ティラノザウルスやプレシオサウルス、ステゴサウルスなど、人類が出現する前に絶滅したはずの恐竜の姿が再現されている。

1945年、メキシコの首都メキシコシティの西北約180キロに位置するアカンバロの町はずれ、通称ブルマウンテン(牡牛山)の麓でドイツ人実業家ヴァルデマール・ユルスルートが恐竜をかたどったと思われる土偶を発見した。

以後の7年間に発掘された土偶の総数は3万5000体にも及び、ティラノサウルス、プレシオサウルス、ステゴザウルスなどの恐竜のほか、犬や馬、鳥といった身近な動物の土偶も含まれている。大きさは5センチのミニサイズから約100センチまでとさまざまだ。

発見当初、考古学界や古生物学界は6500万年前に絶滅した恐竜を古代人が知っているはずはなく捏造である、と冷笑した。だが、それから10年を経た1955年、ピリ・レイスの地図のところでも触れたチャールズ・ハプグッドらが徹底調査を行い、捏造説を根底から覆した。

まず、現地に土偶製作に必要な竈や燃料が存在しないことを確認。モチーフの多種多様性と膨大な出土量から少人数での製作は不可能と判断し、さらに最初の発見地近くの地元警察署長宅の床下を試掘して、地下2メートル付近から43体の恐竜土偶を発見したのである。

それだけではない。アメリカの年代測定専門会社アイソトープ社が、放射性炭素14法によって土偶のサンプル3種類の年代を測定したところ、平均年代は紀元前2427年という驚くべきものだった。

1972年にはペンシルヴァニア大学研究所が、当時最新だった熱ルミネッセンス法で測定して紀元前2500年±250年と割り出した。さらに3年後、技術改良した同測定法で別の4種類のサンプルを計18回にわたって反復測定した結果も同じだったのだ。

では、恐竜土偶はいったい何者がつくったのか。中南米最古の文明は紀元前1200年ころのオルメカ文明であり、恐竜土偶の測定年代が正しいのなら、未知の先史文明の担い手によって製作されたと考えざるをえなくなる。

この未知の文明については、大きくはふたつの仮説が提示されている。ひとつは宇宙考古学に基づくもので、太古、異星の知的生命体が地球を訪れて古代人に高度な文明を授けたとする説。もうひとつは、私たちの文明が誕生する以前に地球起源の超高度な文明(アトランティスなど)が存在していたという説だ。

このように、不可解なオーパーツは世界各地に存在する。それらは滅亡した先史超文明の痕跡である、というのが、多くの研究家たちの主張なのである。

参考資料=『オーパーツの謎』(レニ・ノーバーゲン著/中山善之訳/パシフィカ)、『超古代オーパーツFILE』(並木伸一郎著/学研)ほか

(ムー2016年2月号掲載)

★「ムー」本誌の特集やオリジナル記事が読めるウェブマガジン「ムーCLUB」(月額900円)の購読はこちらから。

ネットの海からあなたの端末へ「ムー」をお届け。フォローやマガジン購読、サポートで、より深い”ムー民”体験を!