Touché: 身の回りの日用品への触り方を判別できるセンサー「Touché」 (2012) | カーム・テクノロジーの事例紹介 #2

前回の紹介に続いて、私のプロジェクトでカーム・テクノロジーの原則に基づいた例として「Touché」をご紹介します。

これは、私が博士課程在籍中に、アメリカのピッツバーグにあったディズニーリサーチでの研究インターンとして行ったプロジェクトです。

ディズニーでは、ディズニーランドやアトラクションで用いるコンピューターグラフィクス、バーチャルリアリティ、ロボット技術、その他多岐にわたるインタラクション技術の研究開発を行っています。

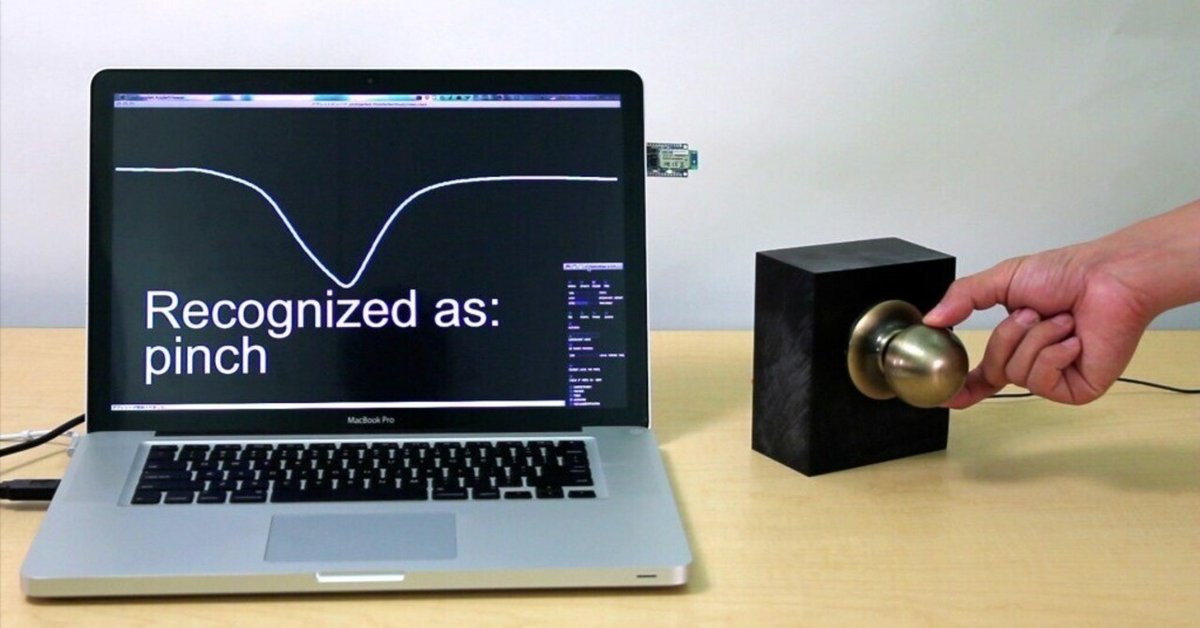

この研究プロジェクト「Touché」(トゥーシェ)(公式ページ、私のウェブサイト)では、ドアノブやテーブル、さらには自身の身体など、生活空間にある身近なものにどのように触れているかをシステムが認識できるようにするセンサーの原理と実装を行いました。これにより、どのような生活の中での体験を生み出すインターフェイスが作れるかのインタラクションデザインを提案しました。

Touchéでは、Swept Frequency Capacitive Sensing (SFCS: 広範囲の周波数帯での静電容量計測)というセンシング手法を発明し、電気を通すほぼすべての物体でジェスチャ入力を可能とする技術を開発しました。

スマートフォンのタッチパネルなどで使われる従来の静電容量タッチセンサでは、指が触れているかいないかの二種類の状態しか分かりませんが、このSFCSを使用することで、ドアノブに対する一本の指でのタッチ、二本の指でのつまみ、握り、触れずに手をかざすなど、複雑なタッチジェスチャを非常に高精度で検出することができます。

導電性のある物体にセンサのワイヤーを一本取り付けるだけで、どんなものでもジェスチャ検出が可能です。

したがって、タッチディスプレイパネル上のインタラクションに限らず、ドアノブや液体、人体そのものもタッチインタラクティブにすることができます。本研究では、5種類の条件下でのインタラクションを提案し、99%以上の精度でジェスチャーを判別できることを示しました。

以下に、実際に私が書いた論文(PDF)の結びの一説を引用します。ここで、マーク・ワイザーの 「The computer for the 21st century」を引用しているように、この身の回りの日用品をデジタルシステムのインターフェイスとすることにコンセプトの重点をおいており、まさにカーム・テクノロジーと、その原点であるユビキタス・コンピューティングの理念に基づいています。

Touché に関する私たちの取り組みは、マーク・ワイザーによって想定された、環境に溶け込んでゆくコンピューターのビジョン [43] に大きく動機づけられました。 彼は、コンピューターは日用品に溶け込んでいくべきであり、「...最も深淵なテクノロジーは見えなくなっていくテクノロジーである」と主張しました。 このビジョンは力強くて刺激的ですが、目に見えないコンピューターとでは実際にどのように対話するのかという重要な問題を明らかにしています。 エンドユーザーの観点から見ると、押すことのできるボタンがあったり、動かせるマウスがある限り、インターフェイスはコンピューターとして現れていて、「完全に消えてしまっている」とはいえないでしょう。そのため、 全く新しいインタラクション技術が求められており、本研究が将来のユビキタス・コンピューティング環境の実現に貢献することを期待しています。

Our work on Touché was broadly motivated by the vision of disappearing computers postulated by Mark Weiser [43]. He argued that computer must disappear in everyday objects and “… the most profound technologies are those that disappear”. As powerful and inspiring as this vision is, it imposes a significant problem: how we will interact with computers that are invisible? From the end-user perspective, the interface will appear as a computer as long as there are buttons to press and mice to move, and thus will never truly disappear. Completely new interaction technologies are required, and we hope that this work contributes to the emergence of future ubiquitous computing environments.

43. Weiser, M. The computer for the 21st century. Scientific American (9). 94-104.

<カーム・テクノロジーの8原則>

さて、ではこのプロジェクトをカーム・テクノロジーの8原則と照らし合わせてみましょう。

(1) テクノロジーが人間の注意を引く度合いは最小限でなくてはならない

(2) テクノロジーは情報を伝達することで、安心感、安堵感、落ち着きを生まなくてはならない

(3) テクノロジーは周辺部を活用するものでなければならない

(4) テクノロジーは、技術と人間らしさの一番いいところを増幅するものでなければならない

(5) テクノロジーはユーザーとコミュニケーションが取れなければならないが、おしゃべりである必要はない

(6) テクノロジーはアクシデントが起こった際にも機能を失ってはならない

(7) テクノロジーの最適な用量は、問題を解決するのに必要な最小限の量である

(8) テクノロジーは社会規範を尊重したものでなければならない

生活空間にある慣れ親しんだ家具や日用品をコンピュータのインターフェイスとして使用することが、このプロジェクトの主な特徴です。私たちはカーム・テクノロジーの原則(1)に従って【人間の注意を最小限に引く】よう努め、(8)に基づいて【社会規範を尊重】しています。

特にユーザーがキーボードやマウスに向き合う必要はなく、これまで通りの日常生活を送りながら周囲の物を使って操作ができるよう、(3)の【視野や意識の周辺部を活用する】デザインが意図されています。

チカチカする表示や新しい操作を覚える必要がないため、(5)の【テクノロジーはユーザーとコミュニケーションが取れなければならないが、おしゃべりである必要はない】と、(7) の【テクノロジーの最適な用量は、問題を解決するのに必要な最小限の量である】が実現されています。このように、生活様式や建築の文化的背景に適応した使いやすい空間にコンピュータの利点を組み込むことで、(2)の【テクノロジーは情報を伝達することで、安心感、安堵感、落ち着きを生まなくてはならない】につながると共に、(4)【 技術と人間らしさの一番いいところを増幅する】が実現しています。

また、これらの日用品は元々の機能を維持しているため、(6)の【テクノロジーはアクシデントが起こった際にも機能を失ってはならない】という条件も満たしています。

Touchéの研究プロジェクトはマーク・ワイザーのビジョンに基づいており、アンバー・ケースによってまとめられたカーム・テクノロジーの8原則とも強く関連しています。

先の「出発の星座」のアート作品の事例と、商品としての社会実装を試みるmuiボードと併せて、私はマーク・ワイザーのカーム・テクノロジーの理念の社会実装をライフワークの一つとしているとも言えます。